在现代工业制造与科研领域,对部件或系统的密封性要求愈发严苛。一个微乎其微的漏孔,都可能导致真空失效、介质污染或产品报废。氦质谱检漏技术,正是为应对此类挑战而生的高精度无损检测方法。它以化学性质稳定的氦气作为示踪“探针”,利用质谱分析仪实现对泄漏的灵敏捕捉。

其工作逻辑的核心,根植于带电粒子在磁场中的运动物理学。简而言之,就是将进入检漏仪的各种气体分子进行电离,使其成为带电离子。这些离子在被加速后,垂直射入一个均匀的磁场中。此时,不同种类的离子会因其“体重”——即质量电荷比(荷质比)的差异——而走上完全不同的运动轨迹。

当一个带电质点(离子)以速度 v 垂直进入磁场时,它会受到洛伦兹力的作用,运动轨迹变为一个圆形。这个圆的半径 R 并非随意,而是由一个精确的物理关系所决定:

$$ R = /frac{1.44/times 10^{-4}}{B}/sqrt{/frac{MU}{Z}} $$

此公式中:

R 代表离子运动的圆轨道半径,单位为厘米 (cm)。B 是磁感应强度,单位为特斯拉 (T)。U 是施加在离子上的加速电压,单位为伏特 (V)。M 是离子的分子量,单位为克 (g)。Z 是离子所带的电荷数。这个公式揭示了质谱分离的本质:在检漏仪内部,磁感应强度 B 和加速电压 U 是预先设定好的恒定值。因此,离子的运动半径 R 就完全取决于其自身的荷质比 M/Z。质量轻的离子(如氦),其偏转半径小;而质量重的离子,其偏转半径则更大。正是这种半径差异,构成了质谱分离的基础。

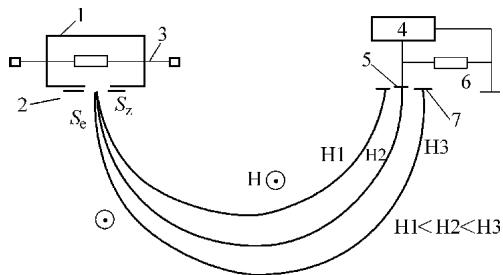

图1 氦质谱检漏仪工作原理示意图

上图展示了实现这一物理过程的核心装置——质谱室。它是一个高度集成的密闭腔体,内部包含实现气体电离的离化室(由灯丝等构成)、用于离子加速的电极、以及最终用于捕获特定离子的收集极。整个质谱室必须在极高的真空环境下工作,以确保离子在飞行过程中不受干扰,因此它始终与检漏仪自身的真空泵系统相连。

在实际的检漏作业中,流程如下:首先,向被检测的工件内部充入或在其外部喷吹示踪气体氦气。如果工件存在漏孔,氦气便会穿过漏孔,与周围的空气(主要成分为N2、O2、H2O等)一同被检漏仪的真空系统吸入质谱室。

进入质谱室后,所有气体分子都被电离。在恒定的磁场 B 和加速电压 U 作用下,这些离子开始“分道扬镳”。检漏仪的结构经过精密设计,其离子收集极被放置在一个特定的位置上——这个位置,只有氦离子的运动轨道才能恰好通过。其他所有气体(如H2、H2O、O2、N2)的离子,由于质量不同,其运动半径要么过大要么过小,最终都会与收集极失之交臂。

因此,只有当泄漏存在时,氦离子才能抵达收集极,形成微弱的离子电流。该电流经过电流放大器放大后,便会在仪器的显示屏上呈现出读数。漏入的氦气越多,被收集到的离子流就越强,显示的数值也越大。通过与已知漏率的标准漏孔进行校准,我们不仅能判断有无泄漏,更能精确定量泄漏的程度,即漏率大小。

因此,要精确地将氦离子从复杂的背景气体中分离出来并获得可信的漏率数据,对仪器的校准、真空系统的维护以及操作流程的规范性都提出了极高的要求。这正是专业检测实验室的核心价值所在。

精工博研测试技术(河南)有限公司(原郑州三磨所国家磨料磨具质量检验检测中心),央企,国字头检测机构,专业的权威第三方检测机构,专业检测密封性检测,可靠准确。欢迎沟通交流,电话19939716636

凭借其出色的灵敏度和定量检测能力,氦质谱检漏法能够有效定位微小漏点并测定漏率,已成为国内外在航空航天、半导体、新能源电池、压力容器等众多高要求领域中,进行密封性与质量控制不可或缺的关键技术。

首页

首页

检测领域

检测领域

服务项目

服务项目

咨询报价

咨询报价