自20世纪80年代以来,胶接技术凭借其在轻量化、应力均匀分布和设计灵活性等方面的显著优势,已广泛取代传统机械连接,成为结构部件制造的关键工艺。然而,胶接结构的“健康状况”极易受到服役环境中诸多因素的影响,如界面污染、粘结剂老化以及湿热暴露等。特别是高温,它能导致胶接强度发生不可逆的快速衰减,当温度逼近粘结剂的玻璃化转变温度时,这种性能劣化尤为剧烈。因此,如何在不破坏结构的前提下,精准评估其在整个生命周期内的性能完整性,成为工程领域亟待解决的难题。

常规的无损检测(NDT)方法多擅长于发现脱粘、气孔、分层这类宏观不连续缺陷,但对于“似粘非粘”的紧密贴合型弱结合,以及由微裂纹、微疏松引起的胶接强度下降等问题,则显得力不从心。声-超声波(Acousto-Ultrasonic, AU)检测技术,作为一种融合了常规超声与声发射技术优势的新兴方法,为我们提供了新的视角。它通过分析应力波在材料中的传播特性,能够灵敏地捕捉到材料内部力学性质的细微变化。大量研究已证实,声-超声波参量与材料的强度、模量等力学性能存在强关联性。本文将通过两个具体的应用实例,深入探讨声-超声波技术如何用于胶接结构的热损伤评估和复合材料的各向异性监测。

为探究声-超声波技术对胶接强度热效应的敏感度,我们设计了一套包含无损评估与破坏性验证的综合实验。

材料与样件制备

实验采用软钢带(宽25 mm,厚3.0 mm,长127 mm)作为基材。钢条经过精细的研磨抛光,以确保表面平整。随后进行喷砂处理,旨在去除表面的惰性氧化层,并增大粘结剂的有效接触面积。为彻底清除油脂,将钢条浸入氯乙烷溶液中处理约30分钟并刷洗。处理后的钢条立即进行搭接,搭接长度为25 mm。

胶接采用一种改性环氧胶膜,其适用温度范围为-55°C至150°C。固化工艺为:在177°C、600 kPa条件下保持3小时。固化过程中,使用0.05 mm厚的铝垫片隔开被粘接件,以确保胶层的厚度均匀可控。

本次研究共制备了24件样件,分为两组:一组用于评估温度变化效应,另一组用于评估周期性热暴露效应。

测量装置与流程

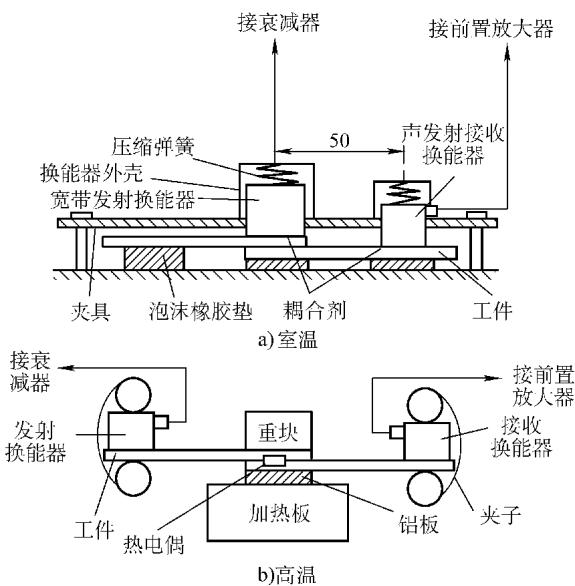

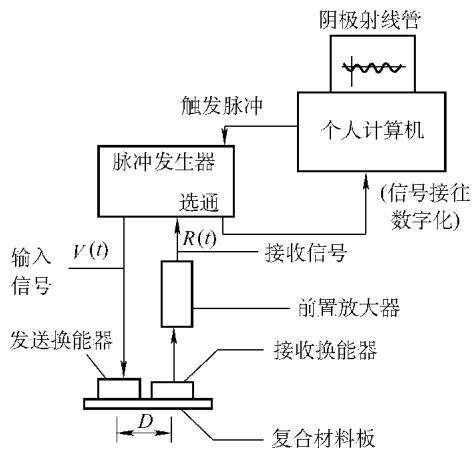

声-超声波测量系统如图1所示。

图1 用于室温与高温下测量的声-超声波系统

图1 用于室温与高温下测量的声-超声波系统

完成声-超声波测量后,样件被置于配备环境箱的万能试验机中,在相应的测试温度(30°C至150°C,间隔30°C)下进行拉伸,直至破坏,以获得其剪切强度。破坏后的断口通过光学显微镜进行观察,以确定其破坏模式。

温度变化效应

实验数据显示,随着温度升高,声-超声波响应和胶接强度均呈现出显著的下降趋势。

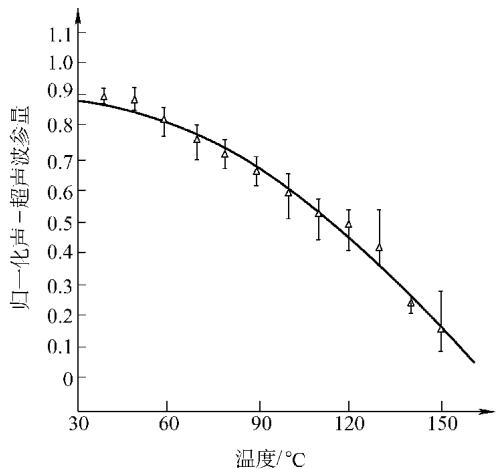

归一化的声-超声波参量随温度的变化如图2所示。该数据已经过校正,扣除了基材和换能器本身受温度影响的因素。可以看到,胶接钢样件的声-超声波响应(代表应力波的透射效率)随温度升高而降低。

图2 归一化声-超声波参量随温度变化曲线(曲线经2阶多项式回归)

图2 归一化声-超声波参量随温度变化曲线(曲线经2阶多项式回归)

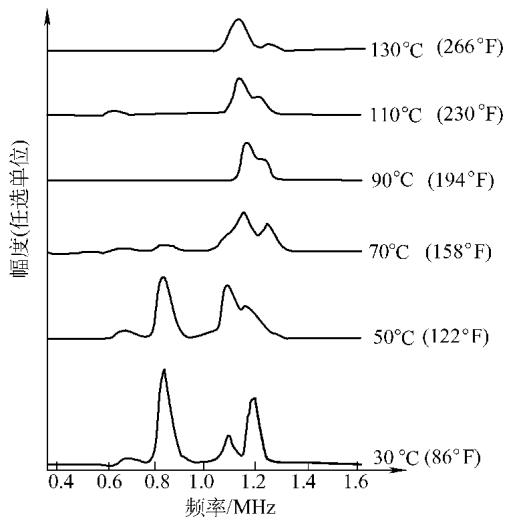

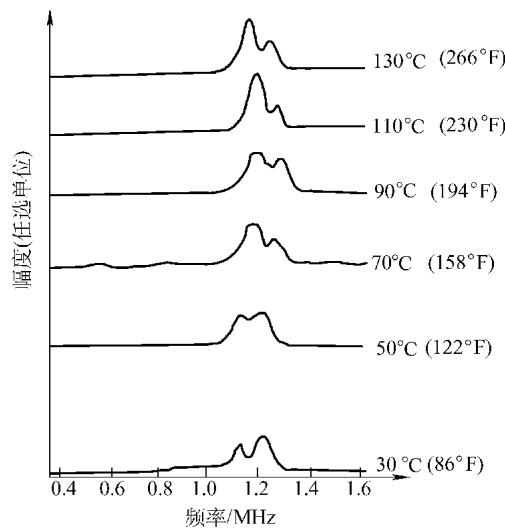

这种变化在频域上表现得更为具体。图3展示了不同温度下的信号频谱。在30°C时,频谱主要有四个峰值。随着温度升高,约0.7 MHz和0.85 MHz的低频峰幅值降低,而约1.10 MHz和1.20 MHz的高频峰相对增强。通过对比无粘结剂的钢样件频谱(图4),可以推断后两个高频峰主要由钢基材本身贡献。

图3.2-9 胶接钢样件频率谱随温度升高的变化

图3.2-9 胶接钢样件频率谱随温度升高的变化

图4 无粘结剂钢样件不同温度的声-超声波信号频谱

图4 无粘结剂钢样件不同温度的声-超声波信号频谱

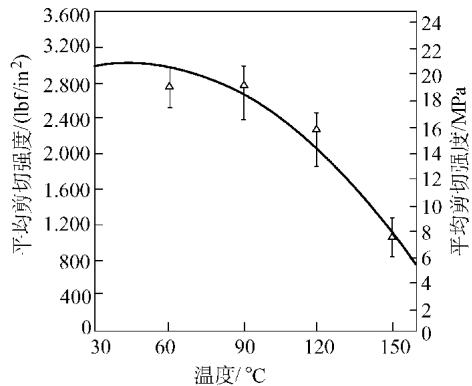

破坏性试验的结果(图5)显示,样件的平均剪切强度同样随温度升高而降低,这与声-超声波的响应趋势高度一致。

图5 胶接钢样件随温度升高平均剪切强度的变化

图5 胶接钢样件随温度升高平均剪切强度的变化

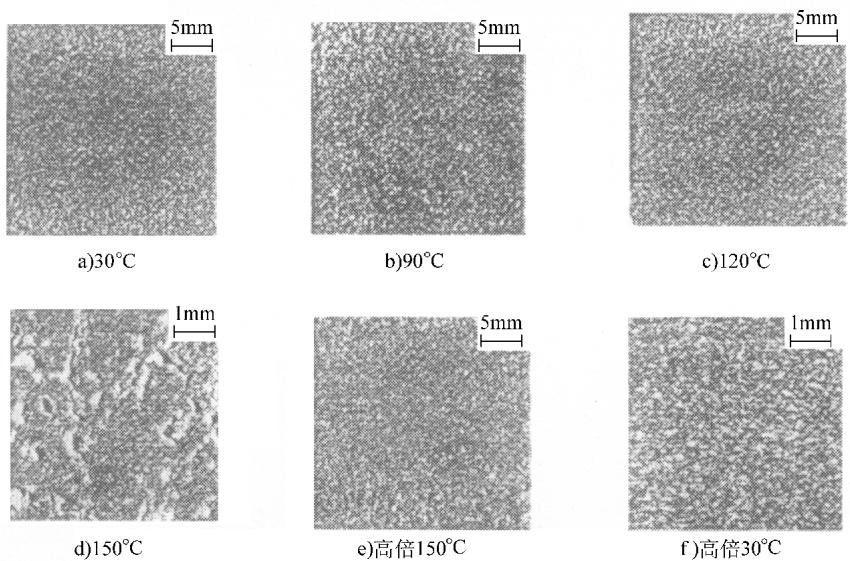

断口分析(图6)揭示了强度下降的微观机理。在低温区(室温至90°C),破坏模式以内聚破坏(粘结剂内部断裂)为主,强度下降平缓。当温度超过120°C,破坏模式转为以界面破坏(粘结剂与基材分离)为主,剪切强度急剧下降。

图6 不同检测温度下的样件破坏表面

图6 不同检测温度下的样件破坏表面

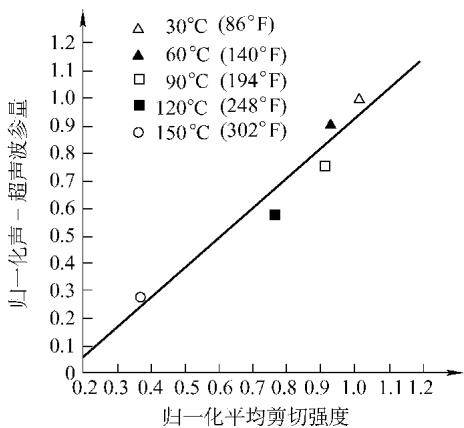

将归一化的声-超声波参量与归一化的剪切强度进行关联分析(图7),两者呈现出极好的线性关系,相关系数高达0.964。这清晰地证明了声-超声波参量能够作为胶接强度的一个可靠的非破坏性量化指标。

图7 在不同温度下声-超声波参量与平均剪切强度的相关性(数据用最小二乘法拟合)

图7 在不同温度下声-超声波参量与平均剪切强度的相关性(数据用最小二乘法拟合)

周期性热暴露效应

对于经受了反复加热-冷却循环的样件,其声-超声波参量和剪切强度均低于未经热处理的同批次样件(见表1)。这表明周期性热暴露会造成累积损伤。

表1 声-超声波参量与平均剪切强度的周期热暴露效应

| 样件号 | 样件工艺 | 归一化声-超声波参量(标准离差) | 平均剪切强度/MPa | 破坏模式 |

|---|---|---|---|---|

| T1 | 周期性热暴露 | 0.755 (0.031) | 16.3 | 以界面破坏为主,粘结剂部分区域可见内聚破坏与热降解 |

| T2 | 周期性热暴露 | 0.830 (0.04) | 19.4 | 内聚破坏与界面破坏相当,边缘有少量粘结剂热降解 |

| T3 | 周期性热暴露 | 0.740 (0.099) | 16.7 | 以界面破坏为主,粘结剂部分区域可见内聚破坏与热降解 |

| U1 | 相同制造条件样件 | 0.790 (0.028) | 20.1 | 内聚破坏为主,带少量界面破坏 |

| U2 | 相同制造条件样件 | 0.860 (0.055) | 20.9 | 内聚破坏为主,带少量界面破坏 |

| U3 | 相同制造条件样件 | 1.000 (0.087) | 24.7 | 内聚破坏为主,带少量界面破坏 |

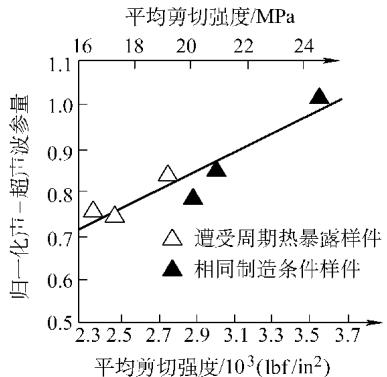

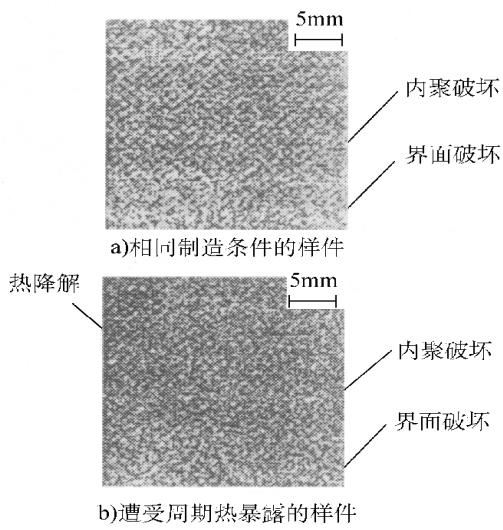

遭受周期性热暴露的样件,其声-超声波参量与剪切强度之间同样存在良好的相关性,相关系数为0.955(图8)。断口观察(图9)也证实了这些样件中出现了更明显的界面破坏和粘结剂热降解(过热)现象。

图8 遭受周期热暴露与相同制造条件两组样件声-超声波参量与平均剪切强度的相关关系

图8 遭受周期热暴露与相同制造条件两组样件声-超声波参量与平均剪切强度的相关关系

图9 与相同条件制造样件的比较

图9 与相同条件制造样件的比较

那么,声-超声波信号为何能反映出胶层的强度变化?其根本原因在于材料的力学性能与声学特性是内在统一的。

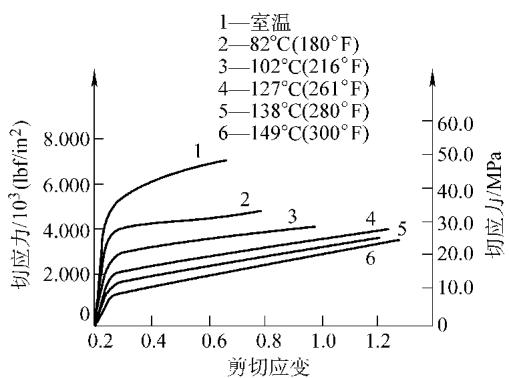

从材料的应力-应变曲线(图10)可以看出,随着温度升高,环氧胶膜的剪切模量(弹性区斜率)和剪切强度(曲线最高点)都在减小。这意味着材料变“软”了,同时强度也降低了。

图10 不同温度下改性环氧胶膜应力-应变曲线

图10 不同温度下改性环氧胶膜应力-应变曲线

材料中的声速 c 与其弹性模量 E 和密度 ρ 直接相关:

c = K * (E/ρ)0.5

其中 K 是与泊松比相关的常数。

而材料的声阻抗率 Z 是密度与声速的乘积,即 Z = ρc。联立可得:

Z = K * (Eρ)0.5

当温度升高时,胶层的弹性模量 E 和密度 ρ(因热膨胀)都会减小,导致其声阻抗率 Z 降低。

在我们的实验中,声波从钢基材(声阻抗率 Z1)传入胶层(声阻抗率 Z2),再传入另一层钢基材。在钢-胶层界面,声波的透过系数 D 近似为:

D ≈ 2 * Z2/ Z1

由于钢的声阻抗率 Z1 远大于胶层 Z2 且基本不随温度变化,所以声波的透过效率主要由胶层的声阻抗率 Z2 决定。当温度升高,Z2 减小,声波透过效率降低。声-超声波参量正是对这种应力波透射效率的度量,因此它会随温度升高而减小,这与实验结果完全吻合。

这个实验的成功,充分展示了通过精密的实验设计和数据分析,可以建立起宏观声学信号与微观力学性能之间的桥梁。这正是专业检测实验室的核心价值所在。 精工博研测试技术(河南)有限公司(原郑州三磨所国家磨料磨具质量检验检测中心),央企,国字头检测机构,专业的权威第三方检测机构,专业检测材料热性能与力学性能,可靠准确。欢迎沟通交流,电话19939716636

小结:该研究证实,声-超声波技术对胶接结构因高温引起的热降解十分敏感。无论是瞬时高温还是周期性热暴露,声-超声波参量都与接头的剪切强度存在高度相关性,证明了该技术用于在线或离线监控胶接结构健康状况的可行性。

复合材料的力学性能与其内部纤维的铺层方向密切相关,呈现出典型的各向异性。如何无损地、准确地“读取”这种方向相关的性能,对于保证关键承力构件的质量至关重要。声-超声波技术,又被称为应力波因子法,为此提供了一种巧妙的单面接触式解决方案。

与常规超声将工件视为简单的传输介质不同,声-超声波方法将工件视为一个振动结构或一个波导。当一个宽带脉冲被引入工件时,工件的几何形状和力学性能会像一个滤波器一样,将其转换为特定频率的振动。这些振动以板波(如兰姆波)的形式在材料中传播。

对于各向异性材料,其刚度矩阵 Cij 是方向相关的。这直接影响了波的传播速度和能量流方向。例如,板波的截止频率就与刚度系数和板厚直接相关。这意味着,应力波在不同方向传播时,其信号特征(如能量、频率分布)会因材料在该方向的力学性能不同而发生改变。

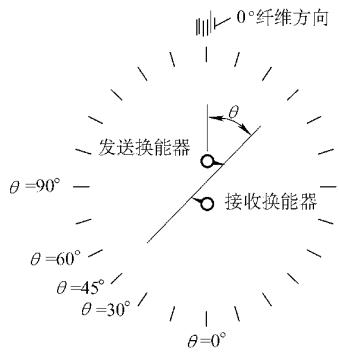

通过旋转收发探头的方位角(图11),并记录每个角度下的声-超声波信号,我们就能绘制出声-超声波参量随方位角变化的“声学极图”,这张图谱就如同材料各向异性的“指纹”。

图11 方位角的定义

图11 方位角的定义

实验设置

实验对象为不同铺层方式的石墨-环氧树脂复合材料板。采用两个5MHz的换能器,一个作为发射器,一个作为接收器,两者中心距保持25 mm。通过精密的准直夹具,以5°的间隔旋转探头对,采集从0°到360°的声-超声波信号(图12)。

图12 试验配置

图12 试验配置

采集到的时域信号经过数字化和平均处理后,通过快速傅里叶变换(FFT)转换到频域。

声-超声波参量计算

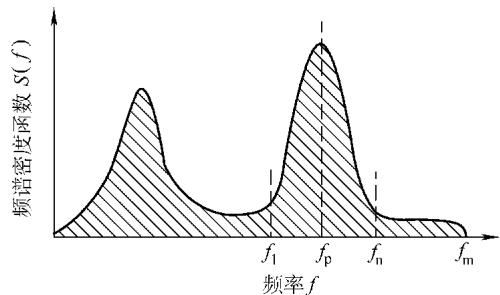

为了从复杂的波形中提取定量信息,我们计算了频谱的各阶“动量”(Moment)。若 S(f) 是频谱密度函数(幅值的平方),则n阶动量 Mn 定义为:

Mn = ∫ S(f)fn df

基于此,可以定义一系列声-超声波参量:

这些参量从不同维度量化了信号的特征。例如,通过对特定频段进行滤波,计算该频段内的 M0(图13),可以分析特定振动模式的能量传播情况。

图13 滤波后 A1 值的计算

图13 滤波后 A1 值的计算

频谱特征与波速

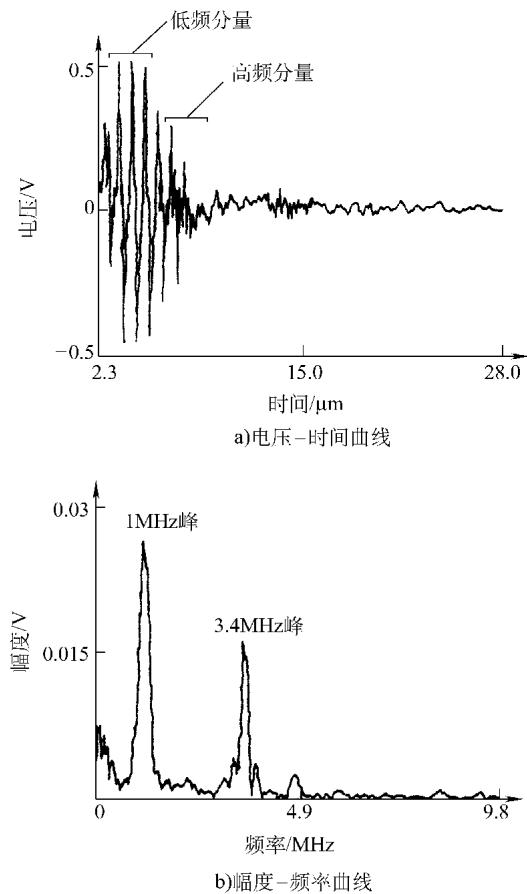

分析发现,对于给定厚度的板,其频谱总是在某些特定频率出现峰值,例如对于4层叠层板,1.0 MHz和3.4 MHz的峰值始终显著(图14)。这印证了板波理论,即板厚与波长的整数倍关系会产生共振。

图14 [0,0,0,0]叠层板 0° 方向的检测结果

图14 [0,0,0,0]叠层板 0° 方向的检测结果

波速估算(表2)显示,波速与传播方向(相对于纤维方向)密切相关,但在[90,0,0,90]这种对称铺层板中,0°和90°方向的速度相同。1 MHz信号的波速与弯曲刚度无关,其行为特征与对称兰姆波一致。

表2 一阶对称兰姆波波速理论值与实测值比较

| 铺层结构 | 方向/(°) | 理论值(km/s) | 实测值(km/s) |

|---|---|---|---|

| [0, 0, 0, 0] | 0 | 10.4 | 9.4 |

| 90 | 2.8 | 2.5 | |

| [90, 0, 0, 90] | 0 | 7.4 | 6.6 |

| 90 | 7.4 | 6.6 | |

| [0, 0, 0, 0]s | 0 | 10.4 | 9.4 |

| 90 | 2.8 | 2.8 |

各向异性的“声学指纹”

声-超声波参量随方位角的变化揭示了材料的各向异性。实验发现,当探头方向与纤维方向一致时,接收到的信号总能量(A1)最高。A1随方位角的变化趋势与该叠层板的视在伸长模量 Ex 随角度的变化趋势高度相似。这表明,声-超声波能量的传播效率直接受材料在该方向的刚度控制。

尽管声-超声波技术前景广阔,但其可靠应用仍面临一些挑战:

声-超声波检测信号中蕴含着关于材料状态的丰富信息。实验结果清晰地表明,该方法对面内各向异性高度敏感。通过分析不同方位角的声-超声波参量,可以定量地表征复合材料的力学性能方向性。这种将材料性质、声学参量及其角度依赖性关联起来的方法,不仅为声-超声波技术提供了坚实的物理基础,也为复合材料的无损评价引入了一种强有力的、对材料内在结构敏感的新工具。各向异性是复合材料的核心力学特征,也是其在服役过程中损伤演化的关键因素,而声-超声波技术正是洞察这一特征的利器。

首页

首页

检测领域

检测领域

服务项目

服务项目

咨询报价

咨询报价