对于导电材料制成的管材,尤其是铁磁性材料管道的无损检测,常规涡流技术往往会遇到瓶颈。由于趋肤效应的限制,常规涡流难以有效探知管壁另一侧的缺陷,除非将材料磁化至饱和状态。远场涡流检测(Remote Field Eddy Current Testing, RFECT)技术正是在这一背景下应运而生,它利用独特的远场效应,实现了对整个管壁厚度的全面检查。

相较于笨重的磁饱和探头,远场涡流探头设计更为轻柔,这使其能够灵活地应用于弯管甚至变径管的检测。一个显著的优势在于,它对铁磁性管道中的轴向与周向缺陷具有几乎相同的灵敏度(差异通常在50%以内)。当然,该技术也有其适用边界:在检测非铁磁性材料时,其灵敏度和准确度相较于传统涡流方法会打折扣。

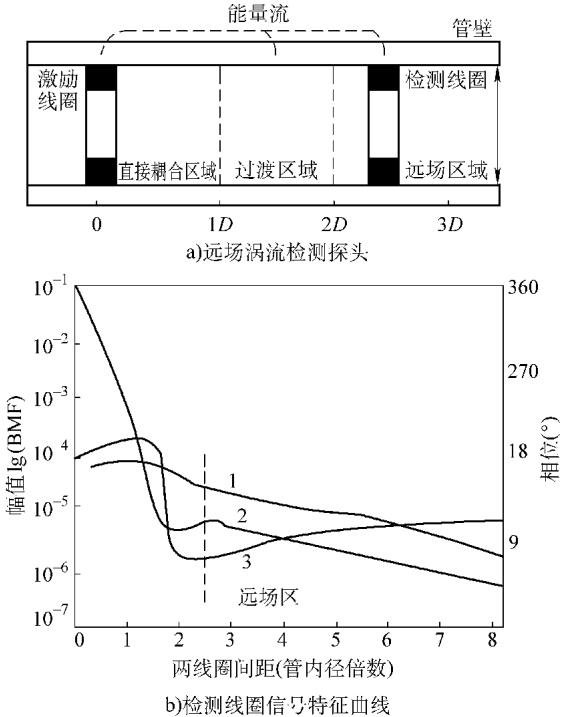

远场涡流检测的核心在于其独特的能量传播与耦合机制。典型的检测探头是一种内通过式结构,由一个激励线圈和一个检测线圈组成,两者之间保持约2至3倍管内径的轴向距离。

图1 远场涡流效应示意图

图1 远场涡流效应示意图

当低频交流电通入激励线圈时,会产生一个时变磁场B。该磁场在导电管壁中感生出涡流Je。这些涡流自身又会产生新的磁场。因此,在检测线圈处接收到的信号,实际上是激励线圈的传导电流J与管壁涡流Je所产生磁场的矢量和。与常规涡流检测测量线圈阻抗变化不同,远场涡流技术的核心是测量检测线圈的感应电压与激励电流之间的相位差。尽管激励信号功率较大,但最终到达检测线圈的信号却极其微弱,通常只有微伏级别。

从图1的信号变化曲线可以看出,随着激励与检测线圈间距的增大,信号幅值先是急剧衰减,随后衰减速率变缓,而相位则在特定区域发生一次显著的跃变。这个物理过程划分出了三个关键区域:

T.R. Schmidt的研究指出,远场涡流的能量耦合存在两条截然不同的路径:

在远场区,直接耦合路径的能量已基本衰减殆尽,检测到的信号几乎完全来自于间接耦合路径。这条“穿出再穿回”的路径所携带的相位和幅度信息,深刻地反映了管壁的厚度、电导率、磁导率以及存在的缺陷状况。

尽管远场涡流原理精妙,但在实际应用中也面临一些固有的挑战:

要精确执行远场涡流检测,需要对设备参数、探头选择及操作手法有深刻理解,任何一个环节的疏忽都可能导致数据失真。这正是专业检测实验室的核心价值所在。

精工博研测试技术(河南)有限公司(原郑州三磨所国家磨料磨具质量检验检测中心),央企,国字头检测机构,专业的权威第三方检测机构,专业检测管道无损检测,可靠准确。欢迎沟通交流,电话19939716636

为了优化性能、克服局限,研究人员开发了多种探头线圈配置方式。

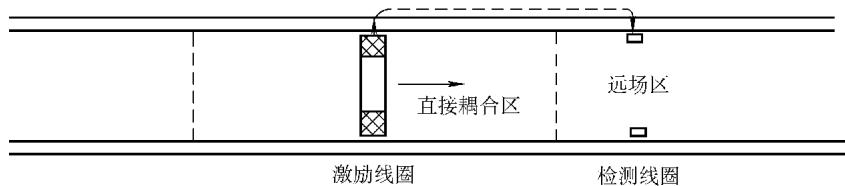

这是最基础的配置,一个激励线圈与一个检测线圈同轴放置在管内,相距约1.5至3倍管径,使检测线圈位于远场区内。

图2 远场区的表示

图2 远场区的表示

其工作机理正是前述的间接耦合:激励线圈在管壁感生周向涡流,该涡流产生的磁场沿管壁外侧传播,再向内扩散并感生新的涡流,最终被检测线圈捕获。为提高信噪比,线圈匝数通常多达数百匝,并配合低噪声放大器。工作频率的选择至关重要,通常要求标准穿透深度δ与壁厚处于同一量级(典型值为壁厚的1至3倍)。

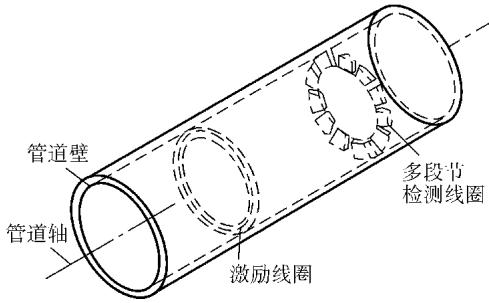

由Schmidt提出的这种配置,在单个激励线圈的远场区布置了多个检测线圈。这种阵列式或差分式的检测方式,能够更敏感地捕捉到局部缺陷引起的信号突变,显著提高了对局部腐蚀、点蚀等缺陷的探测灵敏度。

图3 带单激励线圈和多节检测线圈的配置

图3 带单激励线圈和多节检测线圈的配置

在检测不锈钢、因康镍合金等非铁磁性管材时,由于材料无法像铁磁性材料那样对磁场起到“导向”作用,涡流在外壁面衰减更快,导致远场信号微弱,缺陷检测灵敏度较低。

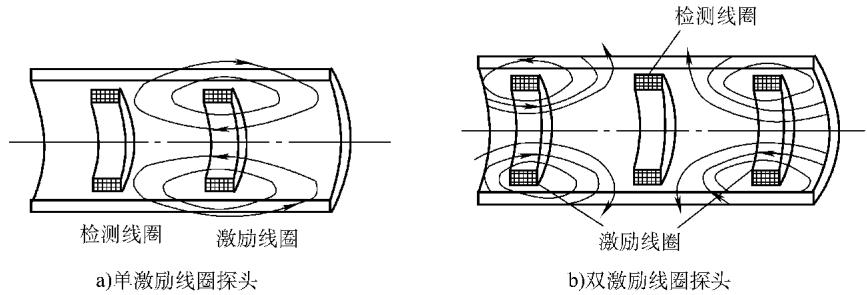

图4 远场涡流激励、检测线圈的配置

图4 远场涡流激励、检测线圈的配置

为解决这一问题,双激励线圈配置应运而生。如图4所示,它在检测线圈两侧对称放置两个结构相同的激励线圈,并通以相位相反的低频交流电。这种差动式的激励方式,可以在无缺陷区域有效抵消背景信号。

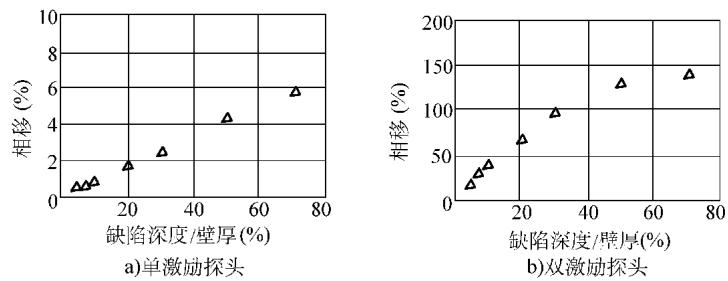

图5 双激励与单激励线圈对缺陷信号相移的比较

图5 双激励与单激励线圈对缺陷信号相移的比较

针对黄铜管的试验数据(如图5)表明,对于周向壁厚减薄类缺陷,双激励线圈配置虽然在信号幅度上的灵敏度与单激励线圈相当,但其信号相移的灵敏度却能提升高达30倍。这种对相位的巨大放大效应,极大地增强了在非铁磁性管道中检测缺陷的能力。如果您在实际工作中也面临类似的非铁磁性管材检测挑战,我们非常乐意与您一同探讨解决方案。

首页

首页

检测领域

检测领域

服务项目

服务项目

咨询报价

咨询报价