在工程与科学领域,可靠性是对一个器件或产品在规定时间内能否正常履行其功能的度量。其科学定义更为严谨:可靠性是指一个产品在规定条件下、在规定时间内,无故障地完成预定功能的概率。

这一定义揭示了一个核心挑战:器件的寿命天然存在离散性。因此,可靠性并非一个固定的数值,而是一个必须借助统计学工具来描述的概率量。产品寿命的波动,源于其自身强度的离散性与所承受应力离散性的共同作用。这两种离散性都可以通过分布函数来描述,而两种分布函数的重叠区域,则直接关联到产品的失效概率。

为了系统地解析这一问题,我们将探讨以下几个关键领域:

本章旨在帮助读者快速熟悉可靠性的核心概念,并聚焦于当前在科研和工业生产中应用最广泛的工具。当然,可靠性工程是一个庞大的学科,深入研究特定问题需要参考更专业的文献。值得一提的是,除了传统的教科书和手册,近年来大量的可靠性知识通过互联网进行传播和交流,许多商业和非商业网站提供了极佳的教程和入门介绍,已成为不可或缺的学习资源。

为了描述器件失效行为随时间变化的规律,我们引入一个关键参数——失效率 λ(t)。简单来说,它描述了单位时间内的平均失效次数。

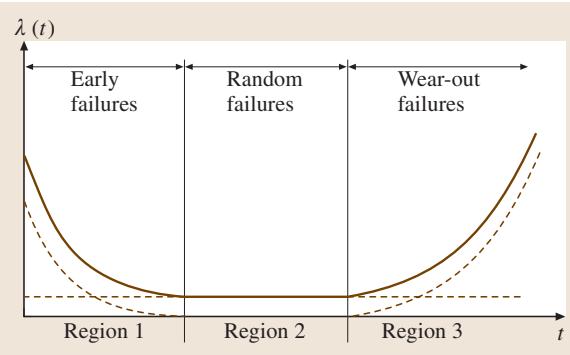

当我们将失效率 λ(t) 对时间作图时,在绝大多数情况下,会得到一条形似浴盆的经典曲线(图1)。

这条浴盆曲线清晰地划分出产品生命周期的三个阶段:

阶段 1:早期失效期 (Infant Mortality) 此阶段的特征是失效率随时间推移而下降。这些早期失效,通常与材料本身的固有属性关系不大,其根源更多在于制造过程中的质量缺陷,例如焊接不良、内部微裂纹、装配错误等。通过严格的生产过程控制和出厂前的老化筛选(burn-in test),可以有效剔除这些潜在的早期失效产品。

阶段 2:随机失效期 (Random Failures) 该阶段的失效率大致为一个常数,也称为有效寿命期。此处的失效并非由某个单一的、主导性的失效机理引起,而是源于产品与其使用环境之间各种偶然的相互作用,例如突发的峰值过载、误操作、瞬时高温等不可预见的事件。

阶段 3:损耗失效期 (Wear-out Failures) 进入这个阶段,与材料相关的失效开始占据主导地位。因此,人们通常用一个不甚精确但很形象的词——“磨损”来描述这一时期。此阶段的失效模式,往往是由服役载荷引发的、器件材料组件的有害变化所启动的。这些导致失效的机理被称为退化机制,它们会导致失效率随时间急剧攀升。典型的退化机制包括机械疲劳、腐蚀、磨损、生物侵蚀以及材料与环境的相互作用等。

一个极其重要的观点是,通过对失效数据的分析,特别是应用威布尔分析等工具,我们能够判断所研究的产品失效属于上述哪个类别。这种诊断对于质量改进和寿命预测至关重要,例如,如果大量产品在早期失效,那么焦点应该放在优化生产工艺上;而如果产品过早进入损耗期,则需要从材料选择或结构设计上进行反思。要准确地进行此类分析,需要严谨的测试数据和专业的解读能力。

精工博研测试技术(河南)有限公司(原郑州三磨所国家磨料磨具质量检验检测中心),央企,国字头检测机构,专业的权威第三方检测机构,专业检测产品可靠性与失效分析,可靠准确。欢迎沟通交流,电话19939716636

下一篇:可靠性的统计学处理方法

首页

首页

检测领域

检测领域

服务项目

服务项目

咨询报价

咨询报价