压电效应的物理根源,在于晶体单胞的非对称结构。当这类晶体受到机械应力作用时,其内部会发生畸变,进而产生电偶极子,宏观上表现为材料表面出现电荷。然而,将这一效应从理论带入大规模应用,经历了一段漫长的发展。直到1946年,科学家们才发现,通过施加电场进行极化处理,钛酸钡(BaTiO3)陶瓷也能具备压电特性。

这一发现开启了多晶压电陶瓷的时代。相较于必须沿特定晶向切割、因而几何形状受限的单晶材料,多晶陶瓷展现出巨大优势:它们灵敏度更高,且易于制造成各种复杂的形状和尺寸。继钛酸钡之后,1956年,锆钛酸铅(PZT)系列压电陶瓷被成功研发。凭借其更高的灵敏度和工作温度,PZT迅速取代了钛酸钡,并至今仍是应用最广泛的压电陶瓷材料。

进入上世纪60年代,压电材料的版图进一步扩展,基于陶瓷和聚合物的新型压电材料相继问世。如今,压电材料以多种形态服务于不同场景,包括薄膜、粉末、涂料、多层结构或单根纤维。其种类也日益丰富,例如聚偏氟乙烯(PVDF)、镧改性压电陶瓷(PLZT),以及经久不衰的PZT家族。材料成分的灵活调配预示着,未来将有更多性能优异的新型压电材料被开发出来,其独特的属性已经吸引了航空航天、汽车等众多高科技产业的目光。

压电陶瓷材料的选择,本质上是在其多样的机电性能参数中进行权衡。这些参数共同决定了传感器或执行器的最终表现。

核心机电性能

在众多参数中,机电耦合系数和压电常数对应用效果的影响最为直接。

其他关键物理参数

除了机电性能,一些非机电参数在材料选型中同样扮演着决定性角色:

目前市场上主流的压电陶瓷材料包括锆钛酸铅、改性钛酸铅、偏铌酸铅和钛酸铋。对于损伤检测中使用的敏感探测器和执行器,PZT因其高耦合系数、高电荷常数、高居里温度、低机械品质因数以及与复合材料相近的热膨胀系数,被公认为是一种理想选择。

值得注意的是,压电元件的尺寸直接影响其工作特性。耦合系数、相对介电常数、机械品质因数等参数均与PZT的尺寸相关。因此,压电元件的尺寸并非随意选择,而是需要基于复合材料中波的传播特性,通过解析方法来确定。准确评估这些复杂的材料性能参数,是设计高效传感系统的基础。如果您在实际工作中也面临类似的材料性能表征挑战,我们非常乐意与您一同探讨解决方案。

如何将压电陶瓷传感器(PZT)嵌入复合材料层压板中,是结构健康监测领域的一个核心工艺问题。学术界主要形成了两种技术路线。一些研究者选择切割PZT周围的复合材料铺层,而另一些研究者则倾向于直接嵌入PZT,以避免切断增强纤维,从而保持结构的完整性。

切割-嵌入法

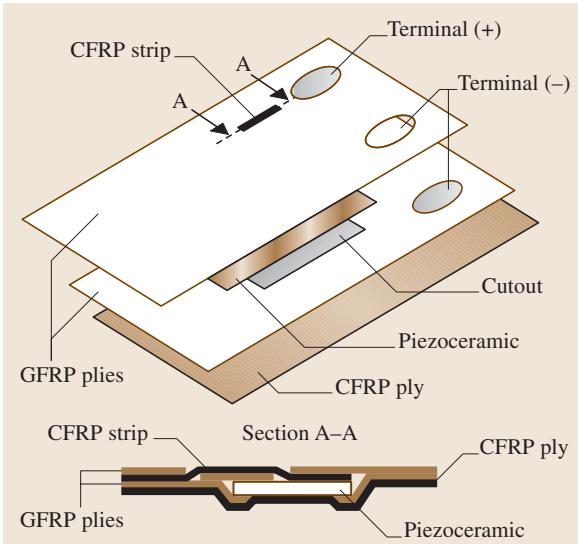

Elspass等人曾为碳纤维增强热塑性复合材料设计了一种嵌入式压电陶瓷换能器。其互连件与复合材料基体相同,置于压电元件的两侧。通过两片玻璃纤维增强热塑性塑料实现上下互连件的电绝缘(如图1所示)。为了让端子与嵌入的压电元件形成电接触,需要在玻璃纤维和碳纤维增强层上进行开槽。这种布局的制造过程相当复杂。

图1 嵌入碳纤维增强热塑性复合材料中的压电陶瓷元件

图1 嵌入碳纤维增强热塑性复合材料中的压电陶瓷元件

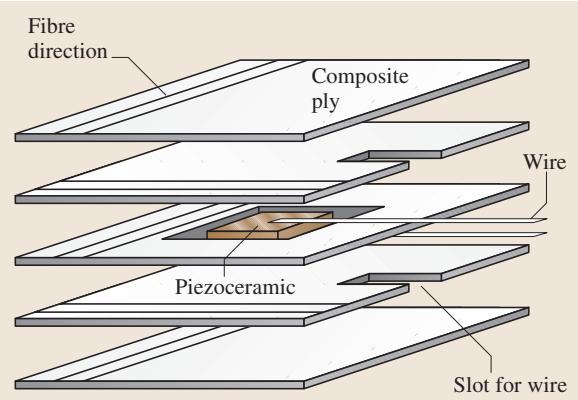

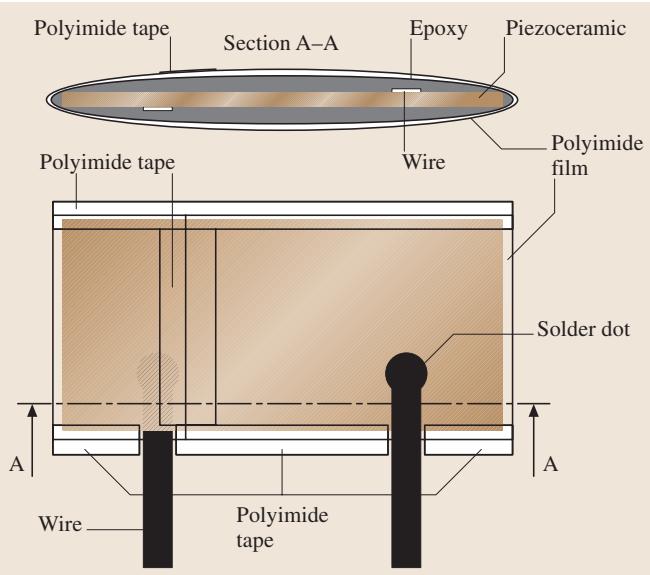

Hagood等人也采用了类似的切割技术,将压电换能器嵌入玻璃纤维增强聚合物(GFRP)层压板中。他们会切出一个与PZT元件尺寸相当的窗口。同时,在压电元件正上方和下方的铺层中切开狭缝,以便将连接器引出至边缘(如图2)。连接器是直接焊接到压电元件表面的导线。当PZT需要嵌入到导电材料(如碳纤维增强聚合物CFRP)中时,为了实现电绝缘,通常会使用聚酰胺薄膜将压电元件和连接器一同封装起来(如图3)。

图2 嵌入玻璃/环氧树脂层压板中的压电陶瓷元件

图2 嵌入玻璃/环氧树脂层压板中的压电陶瓷元件

图3 压电陶瓷换能器的绝缘处理

图3 压电陶瓷换能器的绝缘处理

集成化方案:SMART Layer™

斯坦福大学的一个研究小组开发了一种名为“斯坦福多执行器接收器换能层”(SMART Layer™)的商业化产品。这种换能器可以根据需求定制成各种尺寸、形状和复杂度的阵列,使其能够方便地嵌入到压力容器、管道或机翼等多种复合材料结构中(如图4)。其PZT元件(PKI-400)厚度为254μm,连接器由粘合在聚酰胺薄膜上的铜层制成,其形状经过精心设计,可与复合材料完美贴合。连接PZT元件和连接器的导电粘合剂可能是银/环氧树脂复合物。这种换能器能够承受超过200°C的高温,满足了航空航天复合材料结构的嵌入要求。

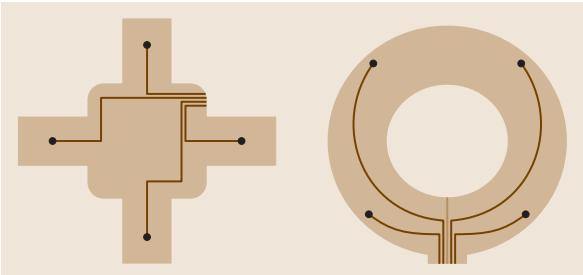

图4 用于嵌入复合材料板(左)和压力容器(右)的压电换能器网络

图4 用于嵌入复合材料板(左)和压力容器(右)的压电换能器网络

兰姆波对复合材料中的损伤非常敏感,任何缺陷的存在都会引起兰姆波响应信号的变化。然而,损伤与兰姆波之间的相互作用机理十分复杂,难以精确预测。在研究领域,存在两种主要的技术思路:一种是尝试简化兰姆波的生成过程,另一种则是在不简化波形的情况下直接对响应信号进行后处理。

对于嵌入式换能器而言,通过优化PZT尺寸或使用嵌入式换能器阵列,仍然可以改善或简化兰姆波的生成。本节主要探讨用于从复杂的兰姆波响应中追踪损伤信息的后处理技术。

兰姆波理论的发展可追溯至1885年,当时瑞利勋爵从理论上证明了波可以沿着弹性半空间与真空(或空气等稀薄介质)的边界传播。1917年,兰姆(Lamb)将这一理论扩展到有限厚度的薄板介质,为研究波在复合材料等多层材料中的传播奠定了基础。因此,在具有自由边界的固体板中传播的弹性波被称为兰姆波。兰姆波的质点位移同时存在于波的传播方向和垂直于板面的方向。

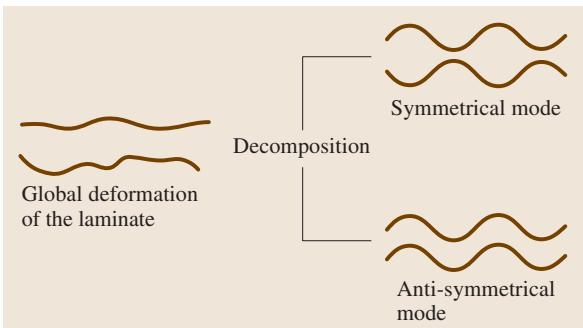

兰姆波由多个具有相同波形γ但传播速度νi(群速度)不同的波γi组成,每个波形被称为一个模式。每个兰姆波模式可以在层压板内以对称或反对称的方式传播(如图5)。

图5 对称与反对称模式的分解

图5 对称与反对称模式的分解

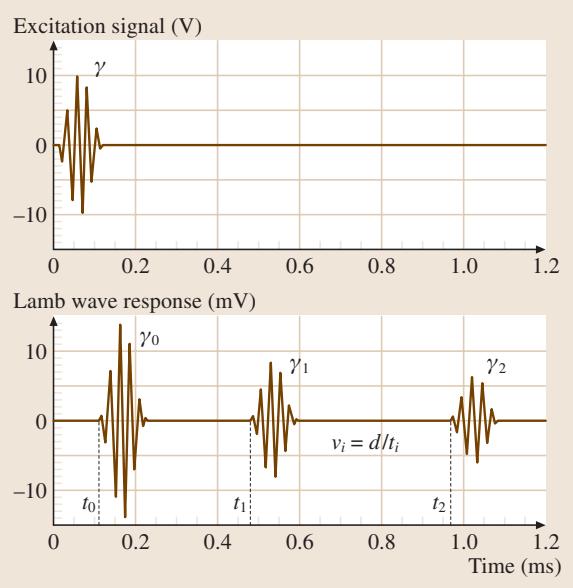

波γi的振幅取决于复合材料的特性,目前尚无理论能精确预测其大小。图6展示了一个包含三种模式的多模信号示例。其中ti是兰姆波模式γi的飞行时间。真实的兰姆波响应远比图示复杂,因为它不仅包含直达的兰姆波模式,还包括它们的反射波,并且某些模式可能存在色散现象,即波形在传播过程中会发生变化。

图6 激励信号(上)与多模响应(下)示例

图6 激励信号(上)与多模响应(下)示例

模式γi的群速度vi可通过以下公式计算:

vi = d / ti

其中d是激励器和接收器之间的距离。

色散曲线的应用

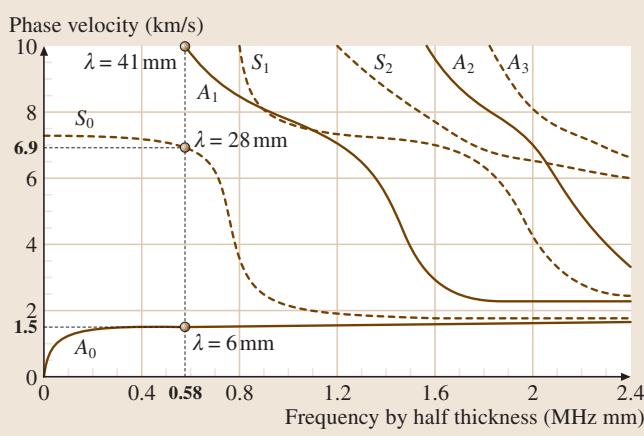

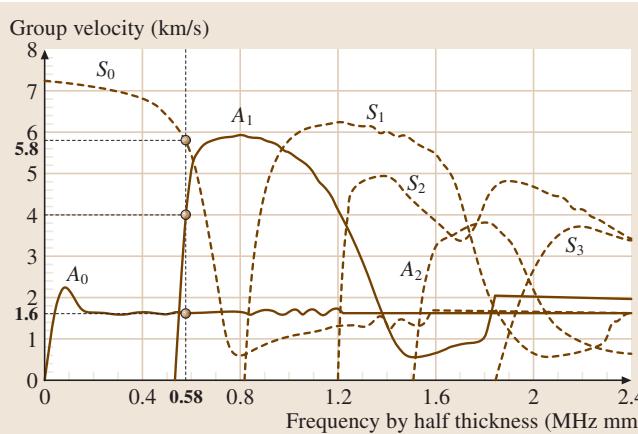

要预测在特定材料和激励频率下会产生多少种模式以及它们的飞行时间,我们需要借助色散曲线。色散曲线是表征主动损伤检测系统的关键。在兰姆波技术中,最常用的是相速度和群速度曲线(分别如图7和图8所示)。

图7 [0₄/90₄/0₄/90₄/0₂]s 交叉铺层层压板的相速度色散曲线

图7 [0₄/90₄/0₄/90₄/0₂]s 交叉铺层层压板的相速度色散曲线

图8 在 [0₄/90₄/0₄/90₄/0₂]s 层压板中传播的兰姆波群速度色散曲线

图8 在 [0₄/90₄/0₄/90₄/0₂]s 层压板中传播的兰姆波群速度色散曲线

通常,我们会选择在非色散区域工作,因为非色散波的波形在传播过程中基本保持不变,此时其相速度和群速度理论上是相等的。

兰姆波模式的波长λ直接关系到其对损伤检测的灵敏度。原则上,波长为λ的兰姆波能够与尺寸约等于或大于λ的损伤发生相互作用。

让我们通过一个实例来理解色散曲线的实际应用。假设使用的复合材料为HTA/6376C,铺层顺序为[0₄/90₄/0₄/90₄/0₂]s,板厚为4.83mm,激励信号频率为240kHz。从图8的群速度曲线中可以查到,在此条件下,只有A₀、S₀和A₁三种模式能够存在,其群速度分别约为1.6 km/s、5.8 km/s和4 km/s。再结合图7的相速度曲线,可以计算出这三种模式的波长分别约为6mm、28mm和41mm。这意味着,在该条件下,A₀模式理论上能够检测到尺寸不小于6mm的损伤(前提是其振幅足够大以便被测量到)。

可以看到,通过提高激励频率,可以减小A₀模式的波长,从而实现对更小尺寸损伤的检测。然而,这需要付出的代价是,兰姆波模式的传播距离会随着频率的增加而缩短。因此,在实际应用中,必须在检测灵敏度和检测范围之间做出权衡。获取精确的材料色散曲线,是进行兰姆波无损检测方案设计与优化的前提。

精工博研测试技术(河南)有限公司(原郑州三磨所国家磨料磨具质量检验检测中心),央企,国字头检测机构,专业的权威第三方检测机构,专业检测压电材料性能与复合材料无损检测,可靠准确。欢迎沟通交流,电话19939716636

自该技术首次报道以来,结构健康监测领域已取得长足发展,特别是在飞机复合材料结构的监测方面,不断涌现出新的可能性和技术进步。

首页

首页

检测领域

检测领域

服务项目

服务项目

咨询报价

咨询报价