无机材料,尤其是岩石、混凝土和各类文化遗产,其耐久性远非人们想象中那般恒久。它们正时刻面临着来自生命世界的持续侵蚀。这一系列由生物活动引发的材料劣化过程,被称为生物劣化(Biodeterioration),它不仅造成美学上的损害,更是一种对艺术品和历史建筑所承载信息的不可逆破坏。在这场旷日持久的侵蚀战中,参与者众多,从人类、动物、植物到肉眼难见的微生物,无一缺席。尽管战争、破坏和忽视等人为因素造成的破坏最为剧烈,但其他生物的作用同样不容小觑。

所有对材料产生影响的宏观生物均属于真核生物。它们的破坏方式直接而显著。

对于文物保护工作者而言,植物的根系、攀缘或附着的茎叶是相当棘手的难题。它们不仅直接造成视觉上的美学缺陷,更通过多种途径改变岩石性质:(a) 根系和固定部分在生长过程中产生的机械挤压与劈裂作用;(b) 根系与岩石成分(如碱金属或碱土金属)之间的离子交换,引发化学蚀变;© 植被的遮蔽会减缓水分蒸发,为其他劣化过程创造湿润环境。

鸟类,特别是鸽子,通过排泄鸟粪(guano)造成了显著的美学和化学损害。鸟粪本身具有腐蚀性,同时它还是化学有机营养型微生物(chemoorganotrophic microorganisms)的理想培养基。这些微生物在鸟粪中大量繁殖,并通过释放酸性代谢产物,对岩石基质施加进一步的腐蚀。

大量的动物在岩石、砂浆、壁画等矿物混合物之上或之内繁衍生息。它们在此筑巢、躲藏和觅食,其活动本身就构成了对材料的改造与破坏。其中,蜘蛛、苍蝇、蚊子、石蜂、蚂蚁、螨虫和甲虫是常见的“住客”,而昆虫和节肢动物则是参与岩石风化和劣化最频繁的类群。

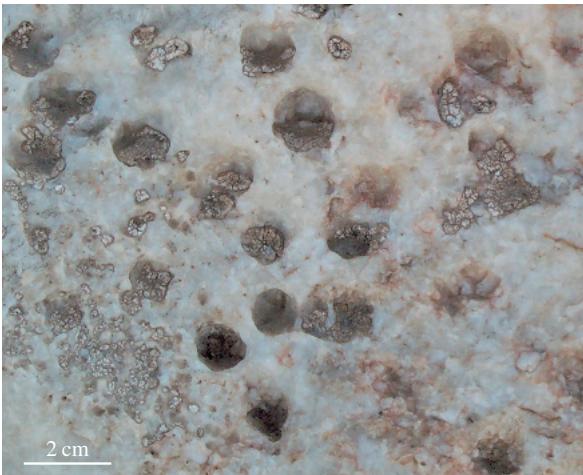

苔藓、地衣和藻类由于能形成肉眼可见的生长层,覆盖在材料表面,因此其影响首先体现在美学层面。它们同样会通过释放酸性代谢产物腐蚀基质,其中一些代谢产物是强大的螯合剂,能够溶解和分解矿物成分。表层的微生物席、生物膜和地衣菌落通过其分泌物(主要是糖类)捕获尘埃和颗粒物,这些捕获物又为各类生物提供了侵蚀性化合物和养分。地衣的破坏是物理和化学双重的:其酸性代谢物溶解并分解基质,而其生长本身,特别是某些石上地衣(epilithic lichen)的藻类共生体或石内地衣(endolithic lichen)的真菌子实体,会形成独特的凹坑或火山口状孔洞(见图1和图2)。一个极为重要的事实是,地衣对岩石的作用具有两面性——在同一块岩石上,某些地衣可能起到保护作用,而另一些则表现出破坏性。因此,任何清洁处理都必须经过审慎评估。许多藻类会形成不美观的粘液状生长膜,这些生物膜降解时会产生具有生物腐蚀性的物质,并能主动穿透岩石。

图1: 位于罗马塞斯提乌斯金字塔附近公墓的诗人济慈大理石肖像,其眼下的泪痕清晰可见被黑色真菌及相关微生物侵蚀的痕迹。

图2: 纳米布沙漠中由地衣引起的宏观麻点腐蚀。

微生物在地球元素的生理循环以及岩石矿物的风化过程中扮演着核心角色,这一点已是学界共识。然而,要精确建立岩石劣化与特定微生物存在之间的因果关系却异常困难,因为这其中涉及的微生物种类繁多,数量巨大。尽管人们在劣化材料上发现了大量自养和异养的细菌、藻类和真菌,但只有少数种类的生物劣化作用得到了明确证实。在许多情况下,微生物直接参与了对岩石材料的破坏活动;而在另一些情况下,细胞在应激或裂解时排泄的产物,可能为其他异养型腐蚀微生物提供了养分,或者直接作用于材料,而无需与生物体本身建立直接联系。

从术语上讲,微生物被定义为裸眼几乎不可见或完全不可见的生物,涵盖了动物、植物、真菌、藻类、原生生物以及原核生物(广义上的细菌)等多个界别。

地衣和蓝细菌是岩石上最主要的“定居者”,通常与绿藻、红藻和硅藻共生。这些群落的优势物种因地区和局部环境而异。生长在教堂、石窟等建筑内部的蓝细菌(蓝绿藻)、绿藻或红藻,已高度适应极低光照水平。群落的颜色取决于优势物种的颜色和生长形态。在热带和干旱地区,蓝细菌占据主导地位,这无疑与高温、极端干湿变化以及强辐射等环境因素有关。蓝细菌能够耐受强光照射,因为它们的辅助色素可以保护自身,防止叶绿素在强光下被氧化。

在潮湿条件下,蓝细菌和藻类能在岩石和混凝土表面形成深绿色或鲜绿色的生物膜和结皮;而在干燥时,这些覆盖物则呈现深黑色。许多岩石表面的黑色涂层便由此而来。用极性溶剂萃取这些涂层时,除了在400 nm和600 nm范围内的经典吸收峰外,通常在300-320 nm之间也能观察到特征吸收。除了显而易见的美学损害,大量证据表明,这些微生物通过排泄螯合性有机酸和糖衍生碳酸,对材料表面造成了显著的物理和化学劣化。这些酸性物质启动了蓝细菌的穿孔活动,其中一些具有强大穿孔能力的菌种被称为“石内生长的”(endolithic)。藻类中的许多真核光能自养生物虽然体型微小,但同样具备穿孔能力,尤其是在与真菌共生或作为地衣共生体时。研究还观察到,在腐朽的岩石和岩石结皮中,存在着不产氧光合细菌。

这类细菌从无机物中获取能量,是材料生物腐蚀中一股强大的化学力量。

在化学无机自养菌群中,硫、硫化物和硫代硫酸盐氧化菌的作用机制已被深入阐明。大量的严格自养型硫杆菌属(Thiobacillus sp.)不仅在呈现粉化状态的高度劣化岩石表面下被发现,甚至在尚未出现风化的深层(10 cm)也同样存在。

这个腐蚀过程往往是一个协同作用。一些厌氧菌种,如脱硫弧菌(Desulfovibrio desulfuricans),它们并非严格自养,有时可利用有机物作为电子供体。它们从空气污染物或土壤中获取硫酸盐,并通过以下反应产生硫化氢:

有机酸 + SO₄⁻ → H₂S + CO₂

硫化氢是一种强腐蚀性气体,其盐类会在暴露的岩石表面形成通常被称为“铜绿”或“包浆”的黑色或灰色膜与结皮。硫酸盐还原菌的存在,会加剧硫、硫化物或硫代硫酸盐氧化菌的破坏活动,导致更深层次的生物劣化。具体来说,在土壤中,脱硫弧菌将硫酸盐还原为亚硫酸盐、硫代硫酸盐和单质硫。这些化合物通过毛细作用上升至岩石表层,在那里,硫氧化菌会将它们氧化为硫酸。这种强酸与岩石中的碳酸钙反应,生成比碳酸钙(方解石、文石、白云石)更易溶于水的硫酸钙(石膏),从而加速材料的溶解和流失。

硝化细菌常见于已劣化的岩石材料表面。溶解态和颗粒态的氨通过雨水和风从多种来源沉积到岩石表面,其中农业源(化肥、粪肥)的影响最为显著。鸟粪和其他氨、亚硝酸盐来源的物质,也会被化学无机自养型以及部分异养型的氨氧化菌和亚硝酸盐氧化菌微生物氧化,最终生成亚硝酸和硝酸。

这个转化过程分为两步:

氨的氧化 (由 亚硝化单胞菌属、亚硝化球菌属、亚硝化弧菌属、亚硝化螺菌属 完成):

NH₄⁺ + 1.5 O₂ → 2H⁺ + NO₂⁻ + H₂O

亚硝酸盐的氧化 (由 硝化杆菌属、硝化球菌属、硝化螺菌属 完成):

NO₂⁻ + 0.5 O₂ → NO₃⁻

这两种最终产物(硝酸和亚硝酸)都会侵蚀碳酸钙和其他矿物。反应中产生的CO₂被用于合成有机物,而钙离子则形成硝酸盐和亚硝酸盐。这些盐类的溶解度远高于原始矿物相。毛细作用区会富集这些产物,其水合与脱水形式的盐类因体积变化能产生巨大的结晶压力,对材料造成严重破坏。硝化细菌活动的典型症状是岩石性质的改变:变得疏松多孔,出现剥落,并可能掉落细粉,有时因新形成的氧化铁而呈黄色。

常见的铁氧化微生物中,除了高卢氏菌属(Gallionella)或铁球菌属(Siderococci)这类主要生活在湖泊和流水中的种类外,还包括真菌、化学有机异养菌(如节杆菌属 Arthrobacter)以及自养菌(如氧化亚铁硫杆菌 Thiobacillus ferrooxidans)。共生金属发生菌(Metallogenium symbioticum)也常在风化研究中被提及。尽管有研究从岩石漆中分离出大量沉淀铁锰的微生物,且部分分离株与共生金属发生菌形态相似,但亦有学者认为该生物可能并不真实存在,其结构或许只是与真菌代谢和细胞壁外铁锰氧化物沉积相关的分形物理生物现象。

铁氧化细菌直接攻击含铁岩石以及与石质古迹相连的任何铁制结构。铁的氧化通常很快,且对pH值和氧浓度敏感。亚铁被氧化为三价铁,后者与氧气反应生成氧化铁(铁锈),导致岩石出现特有的色变。

近年来,关于化学有机异养微生物群对无机材料(即无直接有机底物来源的材料)劣化和生物转移影响的研究日益增多。研究表明,大城市中的有机污染可以在一年内使从乡村转移来的岩石上化学有机异养细菌和真菌的丰度增加10⁴倍。

这类微生物需要有机物作为能量和碳源。那么,作为无机材料的岩石为何能支持它们的生命活动?原因有四:

在岩石上已报道的此类细菌数量惊人。据估算,从空气中沉降到岩石表面的化学有机异养菌速率约为10⁶个细胞/(cm²·天)。不过,研究也发现,永久定居在岩石上的菌种通常与空气中漂浮的菌种不同。细菌可以随地下水和雨水冲刷渗入多孔材料,在多孔岩石中可达160米深。现有信息证实,在地球地壳内温度低于110°C的深处,几乎总能检测到活跃的微生物。

研究已从腐朽的砂岩中分离出黄杆菌属(Flavobacterium)、芽孢杆菌属(Bacillus)和假单胞菌属(Pseudomonas)等菌株,并在测试培养中显示出严重的劣化活性。从碳酸盐和石英质砂岩中分离出的大量革兰氏阳性化学有机异养菌,多数能在贫营养条件下生长,其中棒状杆菌被证实是岩石的主要分解者之一。

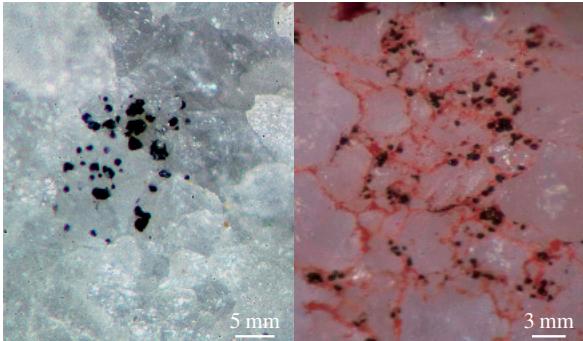

图3: 大理石表面肉眼可见的微小黑色酵母菌落和卫星菌落。其连接和滋养的菌丝体只有通过多糖的PAS染色才能显现。

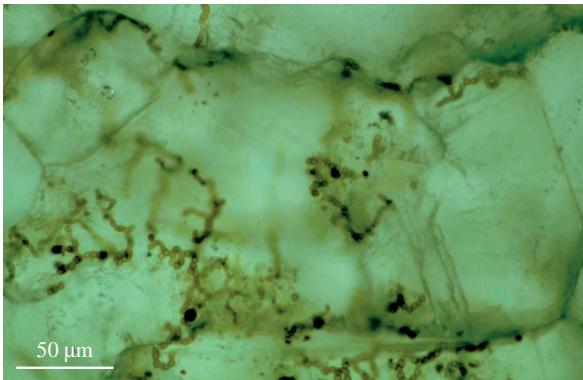

当这些细菌(以及真菌)产生促进粘附的胞外聚合物(如粘液、纤维)或其他附着手段(如疏水化合物)时,它们在岩石表面和孔隙内的破坏性尤为持久。真菌尤其能形成穿透钉和菌丝,而在表面则形成抗性强的黑色微菌落。这种侵蚀的真实程度,通常只有通过染色(见图3)或复杂的薄片技术(见图4)才能揭示。水的可得性和水活度也极大地影响着化学有机异养微生物对矿物基质的侵蚀性。

这些细菌还通过其代谢产物(酸性、碱性和气态)和产生高稳定性色素来发挥其破坏作用,后者与矿物元素反应,导致美学上的劣化和生物性腐烂。要准确识别这些复杂的微生物群落及其对特定材料的具体影响,需要专业的微生物学和材料学综合分析。这正是专业检测实验室的核心价值所在。

精工博研测试技术(河南)有限公司(原郑州三磨所国家磨料磨具质量检验检测中心),央企,国字头检测机构,专业的权威第三方检测机构,专业检测材料生物劣化分析,可靠准确。欢迎沟通交流,电话19939716636

这类细菌因其能形成类似真菌的菌丝状营养生长体和孢子而得名。因此,它们的腐烂机制可能与真菌相似(菌丝穿透和酸性物质释放)。在这些微生物中,链霉菌属(Streptomyces)最常出现在生物劣化的岩石上。它们分泌多种酶的能力增强了菌丝对基质的穿透力。它们能在壁画上形成白色面纱状或颗粒状的包浆,并产生水溶性和不溶性的深色色素。然而,近期研究表明,在岩石风化环境中,它们很少或几乎不产生值得注意的有机酸和螯合物,其直接破坏性可能较小。但它们的大量存在,通常预示着真菌和其他微生物的密集定殖。由于它们极耐干燥,因此可被视为岩石和壁画被微生物深度感染的绝佳指示器。

真菌在岩石表面极为常见。它们的破坏作用源于机械和化学双重作用。前者与菌丝对材料的穿透有关,能产生深远的劣化效应,如物理上的膨胀和收缩、将水分引入并保持在相当深的部位,以及通过微运动产生持续的微振动;后者则是由于产生草酸、乙酸、柠檬酸等酸性代谢产物,这些物质对多种矿物具有强大的螯合和溶解效应。

图4: 大理石薄片同样可以显示菌丝穿透晶粒和沿晶界渗透的程度。

首页

首页

检测领域

检测领域

服务项目

服务项目

咨询报价

咨询报价