在精密制造、材料科学与质量控制领域,对工件表面的微观形貌进行精确表征是至关重要的。光学测量技术凭借其非接触、高效率的优势,已成为与传统探针式方法并驾齐驱的主流选择。本文将深入探讨三种核心的光学测量技术:光学探针轮廓测量法、共聚焦显微镜技术以及干涉显微镜技术,并剖析它们各自的原理、适用场景与内在局限。

在具体展开之前,有必要了解所有光学显微方法都面临的一些共性问题,这些因素从根本上决定了测量的可行性与精度。

材料响应:光学探测的前提是探测器能接收到足够强的反射信号。因此,待测材料的反射率是一个决定性因素。过高或过低的反射率都可能导致信号饱和或低于探测阈值。

横向分辨率:任何光学系统的横向分辨率都受限于光的衍射极限。其理论极限 d 由瑞利判据给出,它与光源波长 λ 和物镜的数值孔径 NA 直接相关:

d = 1.22λ / NA

这个公式意味着,我们无法分辨小于此计算值的两个相邻点。波长越短、数值孔径越大,分辨率越高。

最大可测斜率:仪器能够有效测量的表面最大倾斜角度,取决于反射类型(镜面反射或漫反射)、表面形貌、材料特性,以及物镜的工作距离和数值孔径。

全振幅调制波长:此参数用于定义可测量的表面结构的最大高宽比。

光学探针轮廓测量法可以看作是传统接触式轮廓仪的“非接触”版本。其核心技术基于激光束的自动对焦系统。

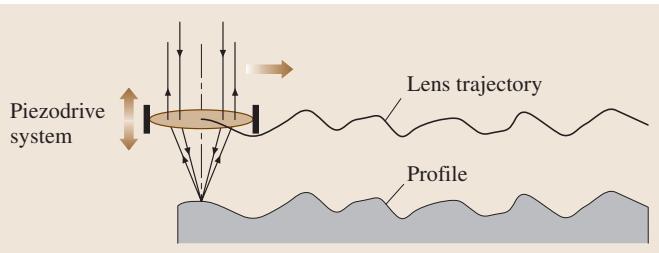

工作时,一束直径约 1 μm 的激光通过一个高数值孔径(NA)的物镜聚焦到样品表面。散射光由同个物镜收集并送至焦点探测器,该探测器驱动一个控制系统。当样品台水平移动时,通常由压电陶瓷制成的控制器会实时调整物镜与样品表面的距离,以确保激光束始终精确聚焦。这样,物镜的垂直运动轨迹便忠实地复现了表面的轮廓,如图1所示。

图1 自动对焦法的工作原理示意

图1 自动对焦法的工作原理示意

这种方法的垂直分辨率可达 5 nm 级别。由于是非接触式测量,它天然适用于柔软或易划伤的表面。然而,该技术也存在一些棘手的问题。对于高反光或对激光透明的表面,获取稳定有效的反射信号会变得非常困难。研究表明,自动对焦法与传统探针法的测量结果相关性并不总是很好,光学法倾向于高估“波峰”的高度,而探针法倾向于低估“波谷”的深度。在测量非常平坦的样品时,光学探针法表现尚可,但当表面粗糙度低于1微米时,其测量误差会显著增大。此外,使用自动对焦探针仪器可测量的最大表面斜率约为15°。

共聚焦显微镜是另一种基于焦点探测原理的光学技术。它在生物科学领域应用广泛,常用于观察组织中细胞等较厚的荧光标记样品。通过探测反射光而非荧光,该技术同样能胜任三维表面形貌的评估工作。

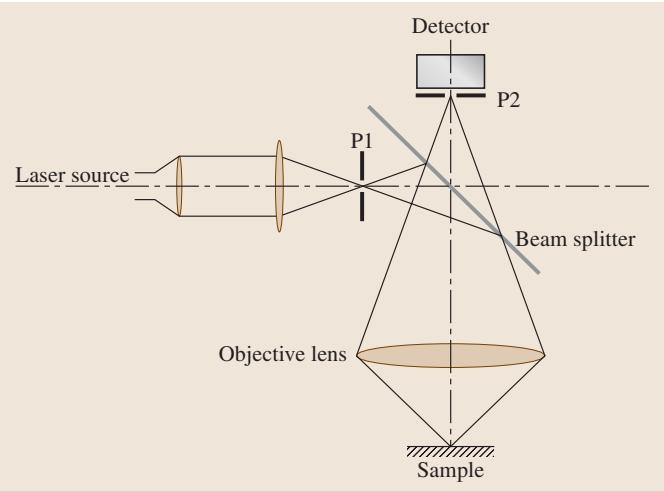

“共聚焦”的精髓在于,光源出射点的小孔(图2中的P1)和探测器前的小孔(P2)在光学上都精确聚焦于样品表面上的同一点。在激光扫描共聚焦显微镜中,每次只对表面上的一个像素点进行成像,最终图像是逐点扫描顺序构建的。这种工作方式对形貌测量产生了重要影响:一方面测量时间相对较长,但另一方面,它极大地提升了可测量的最大表面斜率。

图2 共聚焦原理示意图

图2 共聚焦原理示意图

其三维形貌的重建过程类似于医学中的CT扫描,通过叠加一系列在不同Z轴高度上获取的“光学切片”来构建。每个光学切片由该焦平面上所有发生反射的像素点构成。理论上,共聚焦针孔(P2)只允许来自焦平面的光通过,而将非焦平面的杂散光完全阻挡。但现实中,针孔尺寸不可能无限小,总会有少量离焦光进入探测器,这使得光学切片具有一定的“厚度”。操作者可以调整针孔直径,在反射共聚焦模式下,其直径通常可调整至接近衍射极限。

在仪器设计上,有些系统采用单色激光光源,有些则使用发射白光的氙灯。后者配合CCD传感器,无需横向扫描即可成像。对于激光扫描系统,通常使用振镜来横向移动光斑,无需移动样品台。Z轴的驱动方式决定了垂直分辨率:压电驱动器可在几百微米的范围内实现纳米级分辨率;而直流电机驱动物镜则可覆盖高达100 mm的量程,分辨率约为100 nm。

共聚焦显微镜的一大优势是能够评估陡峭的表面细节,其最大可测斜率高达75°。当然,它也受限于横向分辨率,并且部分商用仪器的垂直分辨率也可能有限。要获得一张信噪比高、结果可靠的图谱,对样品制备、设备参数配置都有极高要求。这正是专业检测实验室的核心价值所在。

精工博研测试技术(河南)有限公司(原郑州三磨所国家磨料磨具质量检验检测中心),央企,国字头检测机构,专业的权威第三方检测机构,专业检测表面形貌与粗糙度检测,可靠准确。欢迎沟通交流,电话19939716636

干涉显微镜将光学显微镜与干涉物镜巧妙地结合在一起,提供了亚纳米级的超高垂直分辨率。它被广泛用于测量平均粗糙度低至0.1 nm,峰谷值高达数毫米的表面。

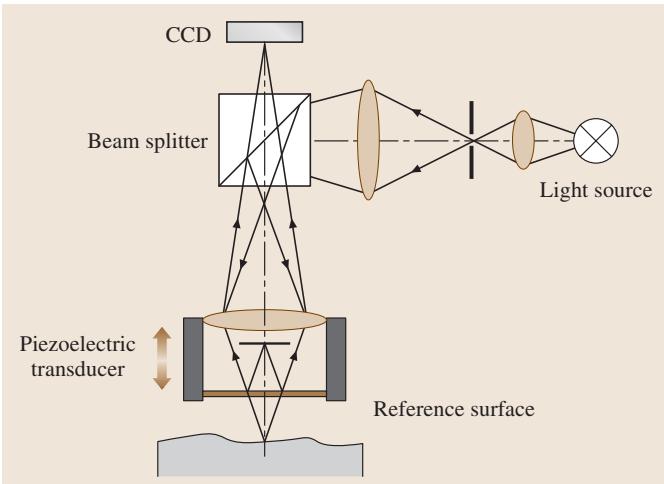

干涉测量作为一种成熟的光学计量原理,近年来在表面计量学中得到了深入应用。大多数干涉系统源于斐索(Fizeau)干涉显微镜的设计,如图3所示。光束通过显微物镜照射到样品表面,一部分入射光被一个半透明的参考镜面反射。来自样品表面的光束与来自参考镜面的光束在CCD探测器上相遇并发生干涉。压电传感器垂直移动物镜和干涉仪,引起干涉条纹的调制。

图3 干涉测量系统的光路布局

图3 干涉测量系统的光路布局

干涉图中任意一点 (x,y) 的光强 I 正比于:

I(x,y) = cos[φ(x,y) + α(t)]

其中 φ(x,y) 是初始相位,α(t) 是随时间变化的相位。通过分析条纹调制,可以计算出每个点的初始相位,进而利用下式得到对应点的高度 z(x,y):

z(x,y) = φ(x,y)λ / 4π

式中 λ 是光源的波长。在表面测量领域,主要使用两种干涉技术:

应用上,PSI 主要用于高精度、快速(测量时间小于1秒)地检测光学元件和硅晶圆等超光滑表面。而绝大多数工业技术表面则可以通过SWLI进行检测。

无论哪种干涉技术,其横向分辨率都因衍射极限而通常劣于0.3 μm。同时,有限的数值孔径也限制了它们对表面斜率的测量能力,最大可测斜率约为30°。总的来说,这些光学方法能够在基本平坦的表面上实现快速、非接触的精密测量。

首页

首页

检测领域

检测领域

服务项目

服务项目

咨询报价

咨询报价