在半导体器件的I-V特性曲线中,当电场强度达到某一临界值后,电流会发生急剧增长,其增幅远超稍低电场下的水平。这种现象被称为电学击穿。从物理机制上看,电学击穿主要由两大元凶主导:碰撞电离(即雪崩击穿)和隧道效应(即内部场致发射)。

这两种机制并非无法区分。通过研究I-V曲线在不同温度下的行为,我们便能精准地识别其主导的击穿类型。一个简单而有效的判据是:在击穿区,选取一个固定的反向偏压,如果电流随温度升高而增大,表现出正温度系数,则表明隧道击穿占主导;反之,若电流随温度升高而减小,表现出负温度系数,则为典型的碰撞电离击穿。

碰撞电离是一种由载流子倍增效应引发的体控制电流机制。在高电场作用下,载流子被充分加速,获得极高的动能(远大于热能kT)。当这些高能载流子与晶格原子碰撞时,便足以将束缚的价电子激发,产生新的电子-空穴对,这一过程即为“碰撞电离”。新产生的电子和空穴在电场下又被反向加速,继续与其他原子碰撞,诱发更多的电离事件。如此循环往复,载流子数量呈雪崩式增长,导致电流在电压微小增加后急剧攀升。

碰撞电离击穿最显著的特征是其电流在高反向偏压下具有负温度系数。原因在于,温度升高会加剧晶格振动,这种振动像是一种阻力,通过散射作用阻碍了载流子获得定向加速。因此,在更高温度下,需要施加更强的电场才能使载流子获得同等的能量来引发电离,从而维持相同的电流水平。

此外,较小的有效质量意味着载流子在电场中具有更高的迁移率,更容易被加速,从而降低了电离过程的难度。由于碰撞电离本质上是带间电子-空穴对的产生过程,半导体的禁带宽度越大,电离所需的能量就越高,相应的击穿电场强度也随之增大。

该雪崩过程可以通过电离率 αn 和 αh (单位: 1/cm) 来定量描述,它们分别代表由电子或空穴引发的电子-空穴对产生率。电离率 αn,h 强烈依赖于电场强度 E,其关系式可表示为:

α(E) = α∞ * exp[-(E₀/E)m]

其中,α∞、E₀ 和 m 均为与温度相关的材料常数。对于多种半导体材料,其电离率可高达 105/cm。

隧道效应,或称内部场致发射,是一个纯粹的量子力学现象。当势垒的厚度接近载流子德布罗意波的波长(通常为几纳米)时,载流子能够以能量守恒的方式“穿越”这个在经典物理学中无法逾越的能量壁垒。因此,载流子隧穿是一种势垒控制的电流流动机制。

这种现象在重掺杂的PN结中尤为常见。高掺杂浓度导致空间电荷区变得极窄,为载流子隧穿创造了有利的薄势垒条件。载流子的德布罗意波长 λe,h 由下式给出:

λe,h = h / √(2 * me,h * E)

式中,h 为普朗克常数,me,h 分别为电子或空穴的有效质量,E 为载流子的能量。以InP为例,在室温(T=300K)下,一个具有热能kT的电子(有效质量为0.07m₀,m₀为自由电子质量),其德布罗意波长 λe 约为29 nm;而当其能量增加到1 eV时,λe 则缩短至4.64 nm。

要使隧道效应显著发生,载流子需要穿越的势垒宽度必须小于其对应能量的德布罗意波长。实验表明,当电场强度达到 106 V/cm(相当于 1 eV/10 nm)量级时,带间隧穿的有效势垒宽度被压缩至10 nm左右,与德布罗意波长相当,此时隧穿概率会急剧增加。由于这是一个非热过程,载流子自身的热能通常可以忽略不计。

基于上述两种机制的迥异特性,通过测量器件在不同温度下的反向I-V特性曲线,可以清晰地辨别出在PN二极管或晶体管中占主导地位的击穿机制。一个推荐的测量温度范围是从0°C到80°C,以20°C为步进,这可以通过帕尔贴(Peltier)元件进行精确控温。若需更宽的温区,则可利用低温恒温器,通过液氮制冷与电加热结合,实现77 K至420 K的温度覆盖。

在低电场区域,器件的电流主要由产生电流(generation current)构成。PN结中的产生电流与本征载流子浓度 ni 成正比,而 ni 又随温度呈指数增长。因此,即使温度间隔不大,低场区的电流值也可能跨越数个数量级。在此区域,电流随电压的平方根温和增长。然而,一旦进入隧道或雪崩击穿的临界点,电流便会呈现出远为陡峭的增长趋势。

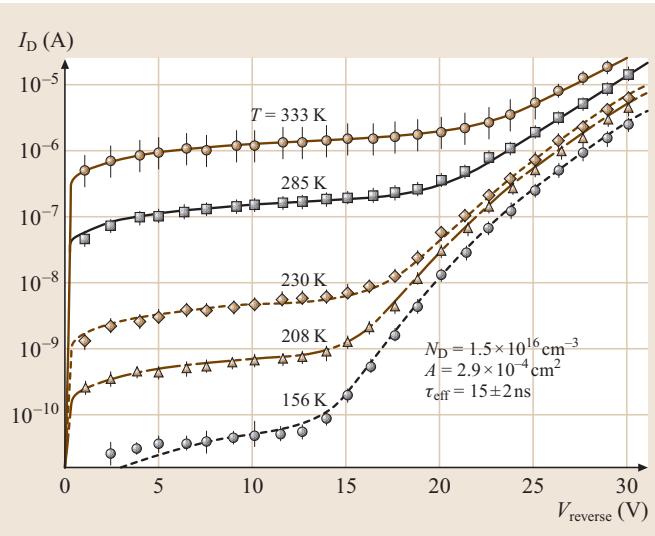

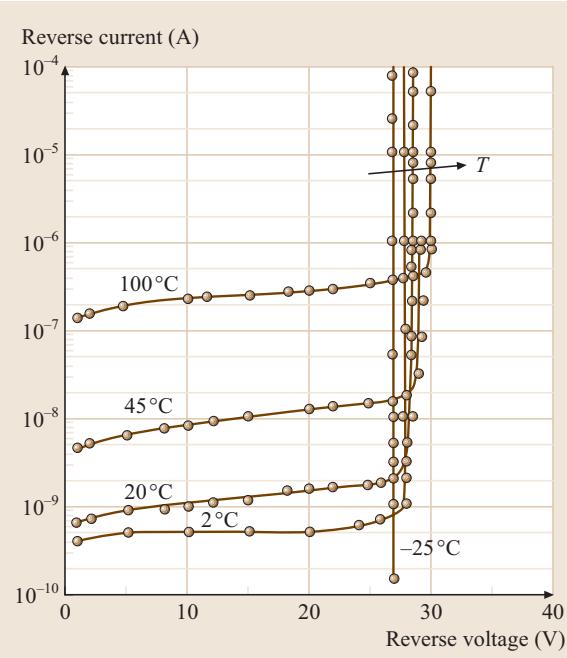

以下两张图展示了分别由隧道击穿和雪崩击穿主导的典型PN二极管特性。

图1 GaInAs同质结光电二极管的暗电流特性,在15V以上由隧道击穿主导

图1 GaInAs同质结光电二极管的暗电流特性,在15V以上由隧道击穿主导

图1展示了GaInAs同质结光电二极管的I-V曲线。当电压超过15V时,器件表现出典型的带间隧道击穿行为。此时,电流仍然存在一定的温度依赖性,这主要源于材料禁带宽度随温度升高而减小的效应,从而使隧穿更容易发生。因此,在隧道击穿区,固定电压下的电流呈现出正温度系数。从图中可以看到,从15V以下的产生电流区过渡到15V以上的隧道击穿区时,电流对温度的敏感性发生了显著变化,这是隧道效应开始的典型标志。

图2 硅p+n二极管的反向电流特性,在27V以上由雪崩击穿主导

图2 硅p+n二极管的反向电流特性,在27V以上由雪崩击穿主导

图2则呈现了硅 p+n 二极管的反向电流特性,在27V以上由雪崩击穿主导。同样,在低场区,I-V曲线表现出由Shockley-Read-Hall(SRH)产生电流主导的行为。由于硅的禁带宽度比GaInAs大,其产生电流对温度的敏感性更为显著。当电压进入碰撞电离区后,电流随电压的增长斜率比图1中的隧道击穿要陡峭得多。更重要的是,其温度系数与隧道击穿完全相反:在相同电流下,温度越高,所需的击穿电压也越高。这是因为高温下更剧烈的晶格振动增加了碰撞散射几率,阻碍了电子的加速过程。因此,I-V特性曲线在从产生电流区过渡到碰撞电离区时,会表现出标志性的“交叉”现象。

要精确地甄别这些复杂的击穿机制,并获得如图中一样清晰、可信的I-V特性曲线,对测试过程中的温度控制、偏压扫描精度和数据采集都有着极高的要求。这正是专业检测实验室的核心价值所在。

精工博研测试技术(河南)有限公司(原郑州三磨所国家磨料磨具质量检验检测中心),央企,国字头检测机构,专业的权威第三方检测机构,专业检测半导体I-V特性测试,可靠准确。欢迎沟通交流,电话19939716636

综上所述,通过对温度分辨的I-V特性曲线进行系统分析,我们能够有效地对产生电流、隧道击穿和碰撞电离这三种关键的电流机制进行区分和研究,为器件的性能评估与失效分析提供了强有力的实验依据。

首页

首页

检测领域

检测领域

服务项目

服务项目

咨询报价

咨询报价