在半导体器件的研发与生产中,精确掌握材料的掺杂浓度 (Dopant Concentration) 与载流子浓度 (Carrier Concentration) 是至关重要的环节。电容-电压 (Capacitance-Voltage, C-V) 分析法是实现这一目标的主流技术,它不仅能提供平均的载流子浓度信息,更核心的优势在于能够描绘出材料内部随深度变化的浓度分布剖面。

执行C-V分析通常借助LCR测试仪,该设备能同时测量样品的电容和交流电导。在评估C-V数据时,一个基本前提是样品的损耗角正切 (G/ωC) 必须足够小(通常不超过百分之几),这确保了在特定测量频率下,电容项远大于电导项的贡献,测量结果才能准确反映电容特性。

如果在一个标准频率(例如1MHz)下,损耗角正切值过高,就需要调整策略:对于存在平行漏电导的情况,应选择更高的测量频率;而对于样品串联电阻过大的情况,则应采用更低的频率。一个实用的经验法则是,选择能使损耗角正切达到最小值的频率进行测量。此外,若样品存在平行的杂散电容,必须通过设计适当的测试结构来确定其值,并在后续的C-V分析前予以扣除。

要阐明C-V方法,最简洁的模型是肖特基接触,即在n型半导体上制作金属接触。本文将围绕此模型,首先基于耗尽近似(Depletion Approximation)解释掺杂剖面的分析原理;其次,探讨由德拜长度 (Debye Length) 效应引发的深度分辨率限制;最后,针对几种关键情况——金属-绝缘体-半导体 (MIS) 结构的近表面掺杂、离子注入形成的深度剖面以及高-低掺杂突变剖面——介绍相应的修正方法。

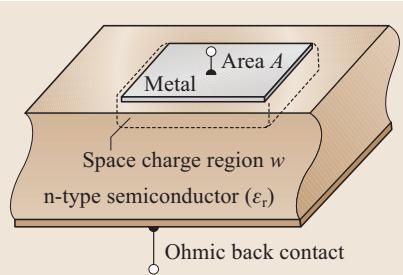

半导体深度掺杂剖面的基础C-V评估方法,建立在耗尽近似的核心假设之上,即空间电荷区的边缘是突变的,并且掺杂剂已完全电离。图1展示了一个理想的测试结构:在半导体顶面蒸镀一层具有确定面积 A 的肖特基接触金属,背面则制作欧姆接触。由于金属的功函数与半导体的电子亲和能存在差异,两者接触后会形成一个深度为 w 的空间电荷区。

图1 n型半导体顶部的肖特基金属接触(面积 A),空间电荷区深度为 w

通过在顶部栅电极上施加反向偏压,可以控制空间电荷区的深度。在耗尽近似下,若忽略边缘效应和其他杂散电容,空间电荷区的电容可由平板电容器模型给出:

$$ C_{/mathrm{sc}} = /epsilon_0/epsilon_{/mathrm{r}}/frac{A}{w_0} /tag{1} $$

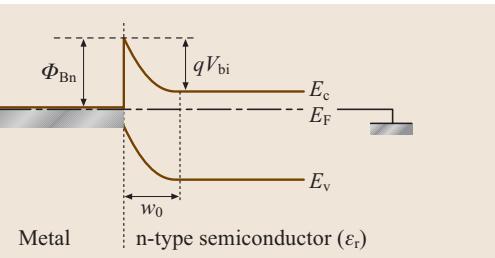

其中,εᵣ 是半导体的介电常数,ε₀ 是真空介电常数,w₀ 是零偏压下的空间电荷区宽度。图2展示了零偏压下热平衡状态的能带图。肖特基势垒高度 ΦBn 在半导体内部引起了 qVbi 的能带弯曲,Vbi 是肖特基二极管的内建电压。Ec、Ev 和 EF 分别代表导带底、价带顶和费米能级。在平衡状态下,费米能级在整个金属-半导体结构中保持恒定,表明零偏压下没有电流流动。

图2 零偏压下热平衡状态的金属-半导体肖特基接触能带图

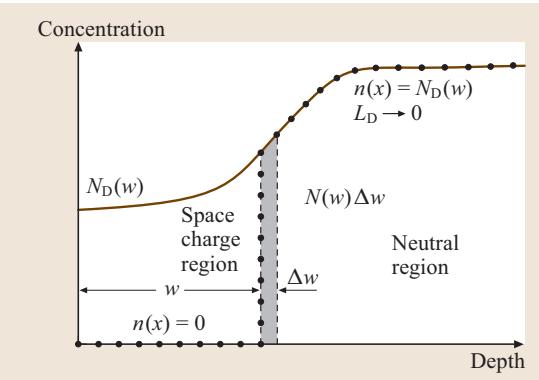

当在金属电极上施加反向电压时,半导体的能带弯曲加剧,空间电荷区宽度随之增加,导致电容值根据公式 (1) 减小。图3以理想化的形式展示了耗尽近似模型,图中对比了任意假设的深度掺杂浓度剖面 ND(w) 和由此产生的自由电子浓度剖面 n(x)。在中性区,自由载流子(此处为电子)与电离的施主原子相抵消 [ND+(w) = ND(w) = n(x)]。耗尽近似意味着,在空间电荷区的边缘,自由载流子浓度会从一个有限值突降至零。

图3 耗尽近似模型下的任意深度掺杂剖面 ND(w) 与相应的自由电子浓度剖面 n(x)

这种理想化的突变等同于假设德拜长度为零。德拜长度 LD = (ε₀εᵣkBT / q²n)1/2 是一个表征屏蔽效应的特征长度,它依赖于温度 T 和载流子浓度 n,反映了载流子热运动对空间电荷畸变的修正能力。

通过求解泊松方程 div D = ρ 并对空间电荷区进行两次积分,可以推导出总能带弯曲电势 V 与空间电荷区宽度 w 的关系:V = (qNDw²)/(2ε₀εᵣ)(此处暂设掺杂剖面 ND 为常数)。将此式与平板电容公式联立,求解 1/C²(V) 的表达式,再对电压 V 求导,即可得到非均匀掺杂下,载流子浓度剖面 n(x) 的表达式(在耗尽近似下,n(x) 等同于掺杂浓度 ND(x)):

对于 n 型半导体: $$ N_{/mathrm{D}}(x) = /frac{1}{q/epsilon_0/epsilon_{/mathrm{r}}}/frac{1}{A^2}/frac{C^3(V)}{/frac{/mathrm{d}C(V)}{/mathrm{d}V}} /tag{2} $$

对于 p 型半导体: $$ N_{/mathrm{A}}(x) = -/frac{1}{q/epsilon_0/epsilon_r}/frac{1}{A^2}/frac{C^3(V)}{/frac{/mathrm{d}C(V)}{/mathrm{d}V}} /tag{3} $$

在上述两种情况中,深度 x 同样由平板电容模型计算得出:x = ε₀εᵣA / C(V)。

C-V 方法的精度主要受栅电极面积 A 的测量精度影响。例如,面积 A 的测量误差若在 1% 以内,最终计算出的掺杂剖面误差约为 2%。此外,要保证局部电中性假设在深度剖析过程中有效,掺杂剖面的空间变化在一个德拜长度范围内应足够小。

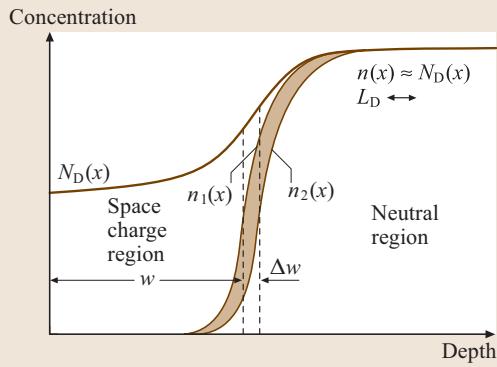

C-V 剖面分析法的深度分辨率受到德拜长度的根本性限制。有限的德拜长度导致理想化的突变空间电荷区边缘实际上会发生“弥散”,这个过渡区域的宽度大约为2到3个德拜长度。如图4所示,这种现象会带来两个问题:

图4 考虑德拜长度弥散效应时,任意深度掺杂剖面 ND(x) 与更真实的自由电子浓度剖面 n(x)

这两种情况都会引入剖析误差。前者使得我们无法精确测量真实掺杂剖面的陡峭程度;后者则会导致表观载流子剖面在靠近界面时(当空间电荷区宽度小于约两个德拜长度时)出现人为的升高。

虽然降低测量温度可以减小德拜长度 (LD ~ T1/2),但在极低温度下,掺杂剂的电离度也会降低。这会导致测得的载流子浓度低于真实的掺杂浓度,因此该方法仅适用于非常浅的施主能级。

为了克服德拜长度展宽效应带来的测量失真,研究人员发展了多种修正程序。以下介绍两种针对典型应用场景的修正方法。

MOS(金属-氧化物-半导体)或MIS(金属-绝缘体-半导体)结构是所有CMOS器件(如晶体管、CCD/BCCD焦平面阵列)的基石。其介电层-半导体界面附近的表面掺杂剖面必须被精确控制,因为它直接决定了器件阈值电压的数值和均匀性。

MIS结构中的绝缘层具有极高的电阻率,能有效阻断电流,这使得我们可以忽略电流项来求解泊松方程,同时考虑空间电-荷区中移动载流子的贡献。Ziegler等人基于此分析方法,将耗尽近似的适用范围拓展至MIS电容的平带点,即直至半导体表面。他们开发了一种解析的列表式修正算法,能够对由标准耗尽近似计算出的表观载流子剖面进行校正,有效避免了当剖析深度小于两个德拜长度时,表观浓度向表面人为“翘起”的现象。

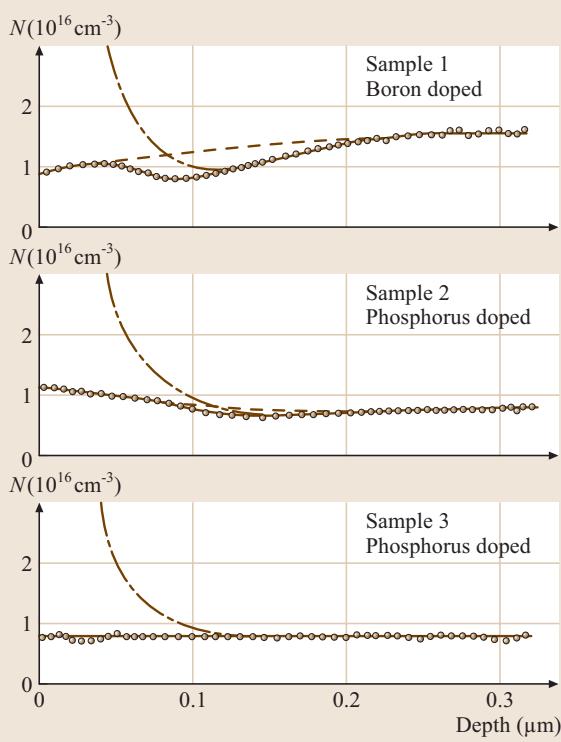

图5展示了未修正剖面(点划线)与修正后剖面(圆圈)的典型对比。无论是硼掺杂还是磷掺杂的MIS电容,修正算法都给出了相对平坦的真实剖面。若无此修正,人们可能会误判退火和偏析效应导致了掺杂剂在表面的堆积。Ziegler-Klausmann-Kar剖面修正法极大地提升了平带点和表面反型点的确定精度,且该方法既适用于准静态射频测量的MIS C-V曲线,也适用于能避免表面反型的脉冲射频C-V曲线。

图5 硅MIS电容掺杂剖面示例。急剧上升的曲线为未经修正的表观掺杂剖面;圆圈为经过德拜长度修正后的测量结果。

对离子注入半导体进行深度剖析,对耗尽近似法是一个特殊的挑战。因为离子注入形成的类高斯分布剖面,在其峰值(即注入原子的平均投影射程)附近通常具有相当陡峭的边缘。与扩散掺杂相比,离子注入常用于实现器件按比例缩小所需的更陡峭掺杂过渡,或形成低阻欧姆接触。因此,剖面边缘的陡峭程度很容易在一个德拜长度的尺度内发生剧烈变化,尤其是在低注入剂量的情况下。

上述Ziegler的修正算法不适用于小于两个德拜长度的深度范围,但在更深处,该算法能平滑地过渡到标准耗尽近似。许多离子注入剖面的投影射程远大于几个德拜长度,这时需要不同的处理方式。

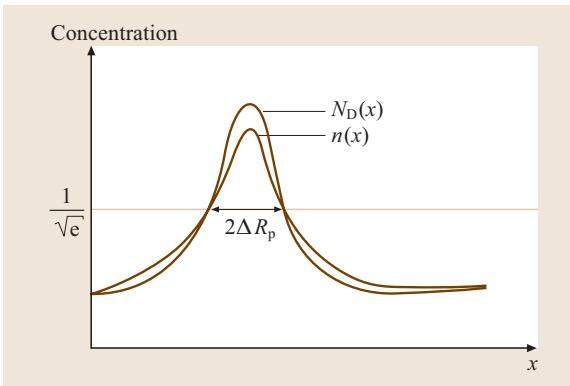

类似的问题也出现在变容二极管等器件的高-低或低-高同类型掺杂过渡区的剖析中。在所有这些情况下,尤其是在掺杂梯度最陡峭的区域,局部电中性假设都不再成立。图6以一个类高斯分布的注入剖面 ND(x) 为例解释了这种典型情况。移动载流子浓度 n(x) 由于扩散效应和排斥电场力的共同作用,会偏离掺杂剂的分布:在峰值处,自由载流子浓度偏低;而在剖面边缘,移动载流子则会形成比实际掺杂更长的“拖尾”。

图6 注入掺杂剂剖面 ND(x) 与自由载流子浓度剖面 n(x) 的对比:峰值附近 ND(x) > n(x),远离峰值处 n(x) > ND(x)

将C-V测量结果与二次离子质谱 (SIMS) 测量的注入剖面进行比较可以证实这一点。C-V技术基于移动载流子的信号 (C = dQ/dV),因此其得到的表观掺杂剖面缺乏真实剖面的陡峭性。然而,SIMS也无法取代C-V评估,因为它只能测量原子浓度,无法提供对器件功能至关重要的电学激活浓度信息。因此,必须改进C-V评估方法。

Kennedy等人为此做出了重要改进。他们开发了一种修正算法,通过求解同时考虑了多数载流子电荷贡献的泊松方程(忽略肖特基或pn结的反向电流),从移动载流子剖面 n(x) 中“提取”出真实的掺杂剖面 N(x):

$$ N(x) = n(x) - /frac{/epsilon_0/epsilon_pkT}{q^2}/frac{/mathrm{d}}{/mathrm{d}x}/left(/frac{1}{n(x)}/frac{/mathrm{d}n(x)}{/mathrm{d}x}/right) /tag{4} $$

这里的 n(x) 是通过标准耗尽近似公式 (2)、(3) 从C-V测量中得到的。这个提取过程的前提是真实的移动载流子剖面已知。不幸的是,由于空间电荷边缘在约两个德拜长度范围内的弥散,C-V测量本身只能提供真实移动载流子剖面的一个近似。因此,Kennedy修正是获取更真实注入剖面形状的有效改进,但原则上,它仍无法完全消除德拜长度带来的物理限制。

对于离子注入剖面,一个有用的经验法则是:为使德拜长度畸变的影响足够小(误差<1%),注入剖面的半高宽 ΔRp 应满足 ΔRp ≥ 10LD,其中 LD 是给定掺杂浓度下的德拜长度。这意味着,在实践中,高剂量注入的剖面受德拜长度畸变的影响要小得多。

在应用公式 (4) 改进阶跃型高-低掺杂剖面时,如果条件允许,建议从高掺杂一侧开始耗尽。因为测量开始时德拜长度较短,有助于提高剖面重构的准确性。获取精确的掺杂浓度剖面,尤其是在面对复杂结构和陡峭梯度时,对测试技术和数据解读能力提出了很高要求。这正是专业检测实验室的核心价值所在。

精工博研测试技术(河南)有限公司(原郑州三磨所国家磨料磨具质量检验检测中心),央企,国字头检测机构,专业的权威第三方检测机构,专业检测半导体电学性能,可靠准确。欢迎沟通交流,电话19939716636

半导体中移动载流子的有效质量,反映了其能带结构在 E(k) 图中曲率的信息。有效质量是一个张量,其分量定义为:1/mij² ≡ (1/ħ²) ∂²E(k)/∂ki∂kj,其中 E 是能带能量,ki 是与载流子动量 p = ħk 相关的波矢 (k = 2π/λ),ħ 是约化普朗克常数。半导体的能带结构由基于电子在晶体中波动性的薛定谔方程描述。

有效质量可以通过回旋共振和角分辨光电子能谱 (ARPES) 等实验方法测量。例如,III-V族半导体因其较小的电子有效质量(约0.07倍电子静止质量),载流子能在短时间内获得高速度,从而赋予了电子电路极高的高速潜力。

首页

首页

检测领域

检测领域

服务项目

服务项目

咨询报价

咨询报价