载流子迁移率 (μ),作为衡量半导体材料中载流子在外电场驱动下运动快慢的核心物理量,其数值直接关系到器件的开关速度、频率特性和导电性能。因此,精确地测定迁移率,对于材料研发、工艺优化和器件性能评估都具有不可替代的价值。

要获取迁移率 μ,通常需要一个两步走的过程,而这个过程的核心工具便是基于范德堡法(van der Pauw method)的测试结构。我们首先需要测定材料的电阻率 ρ,紧接着确定其多数载流子浓度 n。尽管这两项测试使用相同的样品结构,但通过变换电流注入和电压测量的端子组合,即可实现不同物理量的提取。最终,迁移率通过求解电导率公式 σ = qμn 得到:

$$ /mu = /frac{/sigma}{qn} = /frac{1}{qn/rho} $$

在这里,表达式 |1/qn| 正是霍尔常数 RH,它直接关联着测试样品中的载流子浓度 n。因此,迁移率的计算公式也可以表达为:

$$ /mu = /frac{R_{/mathrm{H}}}{/rho} = R_{/mathrm{H}}/sigma $$

这个关系式清晰地揭示了,迁移率的测量本质上是霍尔常数与电阻率(或电导率)的综合表征。

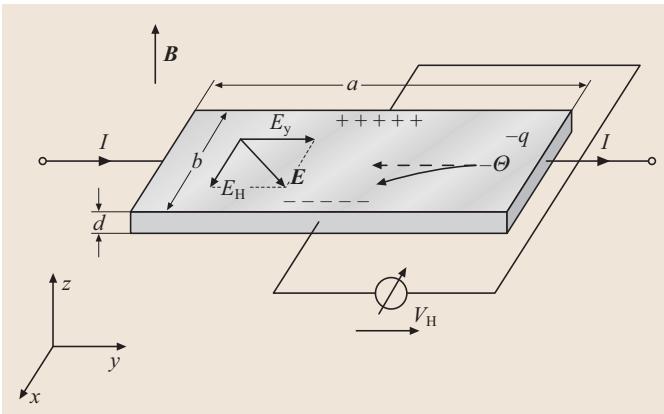

图1. 霍尔效应示意图:在一个尺寸为 a×b×d 的长条形样品中,测量电流 I 沿 a 轴方向流动,磁场垂直于 a,b 平面施加。

图1. 霍尔效应示意图:在一个尺寸为 a×b×d 的长条形样品中,测量电流 I 沿 a 轴方向流动,磁场垂直于 a,b 平面施加。

霍尔效应的一个重要特性是对导电类型具有极性敏感性。霍尔常数的正负号直接揭示了材料中占主导地位的载流子类型:负号对应 n 型半导体(电子导电),正号则对应 p 型半导体(空穴导电)。接下来,我们将深入探讨霍尔效应的物理机制以及高效实用的范德堡测试结构。

霍尔效应(1879年由霍尔发现)描述了这样一个物理现象:当一个长条状薄样品(长度为a)沿其长轴方向通入电流 I,同时施加一个垂直于样品平面的磁场 B 时,样品两侧会产生一个横向电压 VH(见图1)。这个电压的产生源于载流子所受洛伦兹力(F = qv×B)与霍尔电压 VH 产生的横向电场力 EH 之间的平衡。对于n型半导体,通过对横向电场 EH 进行积分,可以推导出霍尔电压为:

$$ V_{/mathrm{H}} = -/frac{1}{nq}/frac{1}{d} IB $$

其中的 -1/(nq) 项即为霍尔常数 RH,其符号取决于载流子类型。对于p型半导体,霍尔常数则为正值。

因此,霍尔效应为我们提供了一种直接判断未知半导体样品主导载流子类型或导电类型的有效手段。

对于任意导电类型的样品,霍尔电压可以统一写为:

$$ V_{/mathrm{H}} = R_{/mathrm{H}}/frac{1}{d} IB $$

其中电压的正负号直接对应于 p 型或 n 型导电。

一旦霍尔常数 RH 被精确测定,载流子浓度便可由下式得出:

$$ n,p = /frac{1}{qR_{/mathrm{H}}} $$

(n 对应负号,p 对应正号)

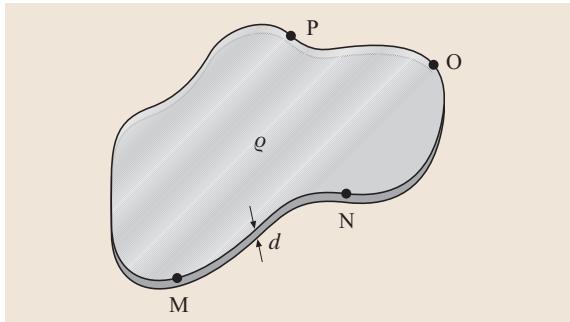

理论上,如果我们预先通过四探针法测定了样品的电导率,现在就可以结合公式计算出迁移率。但这种使用两种不同测试样品和方法的方式在实际操作中相当繁琐。一种更为便捷的路径由范德堡(van der Pauw)提出,该方法允许在同一块任意形状的样品上完成电阻率和霍尔系数的测量。在实践中,矩形样品因其便利性而备受青睐。最初的范德堡样品如图2所示,其关键要求是样品必须是均匀的单连通区域(即内部无孔洞)。

图2. 范德堡测试样品示意图:一块厚度为d、具有电阻率ρ的任意形状薄片,其边缘分布着四个无穷小的接触电极 M, N, O, P。

图2. 范德堡测试样品示意图:一块厚度为d、具有电阻率ρ的任意形状薄片,其边缘分布着四个无穷小的接触电极 M, N, O, P。

范德堡样品主要用于两种测量配置:

将电流 I 从电极 M、N 注入,同时在电极 P、O 之间测量电压 V。这种 I-V 配置可以进行循环切换,例如,也可以在 N、O 间注入电流,在 M、P 间测量电压。通过这种方式,我们可以定义两个电阻:RMN,OP 和 RNO,PM。范德堡通过共形映射方法证明,样品的电阻率 ρ 遵循以下方程:

$$ /mathsf{e}/big[/mathrm{~/left(~/frac{/pi d}{/rho}/right)~}R_{/mathrm{MN,OP}}/big] + /mathsf{e}/big[/mathrm{~/left(~/frac{/pi d}{/rho}/right)~}R_{/mathrm{NO,PM}}/big] = 1 $$

这个方程可以通过图解法或数值方法(如牛顿法)求解得到电阻率 ρ。对于在实际应用中更受欢迎的对称矩形样品,电阻率的计算可以简化为:

$$ /rho = /frac{/pi d}{/ln 2} R_{/mathrm{MN,OP}} $$

在这种对称情况下,I-V 配置可以旋转四次(每次90°),并将得到的四个电压值取平均。为了进一步消除热电效应等误差,还可以反转电流极性再测一次,同样取平均。这样,通过总共八次测量的平均值,可以有效地消除样品几何形状的微小不对称性带来的误差。

为了通过霍尔测量确定载流子浓度,需要调整 I-V 配置,使电流和电压的接触电极呈交叉状。此时,霍尔常数通过对两次测量的结果取平均来确定:

$$ R_{/mathrm{H}} = /frac{d}{B}/left(/frac{R_{/mathrm{NP,OM}} + R_{/mathrm{OM,PN}}}{2}/right) $$

同样,该方案也可以通过八次霍尔电阻项的测量和平均来进一步提高精度。最终,结合测得的电阻率和霍尔常数,就可以计算出载流子迁移率。

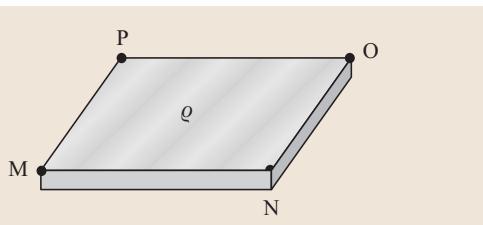

如前所述,带有四个位于角落的微小电极的矩形样品是范德堡测量的理想选择(图3)。理想中无穷小的电极可以通过在样品角落(例如,大于 5×5 mm2 的样品)焊接直径约 500μm 的锡球来近似实现。

图3. 理想的方形范德堡测试样品,四个角上具有无穷小的接触电极。

图3. 理想的方形范德堡测试样品,四个角上具有无穷小的接触电极。

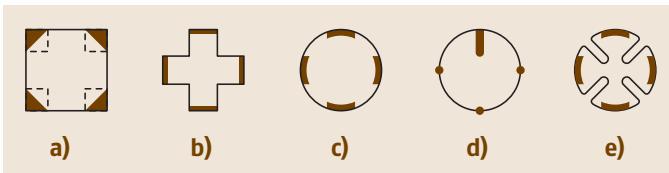

然而,真实的样品制备过程总会引入各种非理想因素:电极尺寸相对于样品边长不够小,或者电极没有精确地沉积在样品的角落。针对这些问题,需要引入相应的修正因子。为了克服有限尺寸电极带来的失真效应,业界开发了多种替代的测试结构。图4展示了一些常见的范德堡测试样品几何形状。

图4. 考虑非理想有限接触电极尺寸的范德堡测试样品几何结构。

图4. 考虑非理想有限接触电极尺寸的范德堡测试样品几何结构。

其中,三叶草结构(e)非常流行,它可以通过超声切割制作,并且即便电极尺寸有限,也无需进行额外的电学校正。希腊十字结构(b)同样能提供非常精确的测量结果。关于这些不同结构的制作便利性、易碎性、散热性能以及是否需要修正因子的详细讨论有很多。

显然,要获得准确可靠的迁移率数据,从样品制备、结构选择到测量方案设计,每一步都充满挑战。这正是专业检测实验室的核心价值所在,通过标准化的流程和精密的设备,确保数据的准确性与可重复性。

精工博研测试技术(河南)有限公司(原郑州三磨所国家磨料磨具质量检验检测中心),央企,国字头检测机构,专业的权威第三方检测机构,专业检测半导体材料霍尔迁移率,可靠准确。欢迎沟通交流,电话19939716636

通过标准霍尔技术测得的载流子浓度,在很多情况下被假定为等同于掺杂浓度。这个假设只有在掺杂剂完全电离时才成立。在实际情况中,至少有两个额外因素需要被审慎考虑。

可移动的载流子浓度 n (或 p) 并非在所有条件下都等于掺杂浓度 ND (或 NA)。当掺杂浓度接近或超过导带(或价带)的有效态密度 Nc (或 Nv) 时,情况就变得复杂了。有效态密度本身不仅与温度 T3/2 成正比,还依赖于载流子的有效质量。通常,电子的有效质量 me 小于空穴的有效质量 mh,导致导带的有效态密度低于价带(粗略估计,室温下 Nc ≈ 1018 cm-3,Nv ≈ 1019 cm-3)。

自由载流子浓度由费米能级 EF 相对于能带边缘 Ec 和 Ev 的位置决定。在非简并半导体中,常使用玻尔兹曼近似来描述。费米能级的位置则由电中性条件决定,即固定电荷(电离杂质)和移动电荷(电子和空穴)的总和为零。

电离杂质的浓度 ND+ 与费米能级 EF 和杂质能级 ED 的相对位置有关:

$$ N_{/mathrm{D}}^{+} = N_{/mathrm{D}}/frac{1}{1 + g/exp/left(-/frac{E_{/mathrm{D}} - E_{/mathrm{F}}}{k_{/mathrm{B}}T}/right)} $$

其中 g 是施主能级的基态简并度。该公式表明,只有当费米能级远低于施主能级时(通常意味着掺杂浓度低于有效态密度 Nc),才能实现完全电离。

在低温下(例如低于100K),会进入“载流子冻析”区。这意味着只有一部分施主原子能贡献自由电子到导带。因此,随着温度降低,霍尔技术测得的载流子密度也会随之减小。通过在一定温度区间(如77K至400K)进行变温霍尔测量,并将实验数据与上述理论模型进行拟合,可以精确地反推出掺杂剂的电离能 ED。

半导体中除了决定其导电类型的主导掺杂剂外,可能还共存着少量极性相反的杂质。这种反向掺杂剂会部分“补偿”主导掺杂剂的效果,导致自由载流子浓度随温度的变化行为比未补偿半导体更为显著。

在室温下,自由载流子浓度近似为 n = ND - NA。但在低温下,由于补偿效应和主导载流子的不完全电离,自由载流子浓度会急剧下降。此时,电中性方程变为 ND+ - NA- = n - p。通过复杂的推导,可以得到补偿半导体中自由电子浓度的表达式。

将这个表达式与变温霍尔测量得到的 n(T) 曲线进行拟合,不仅可以得到施主电离能 ED,还能确定补偿比 NA/ND。

在所有存在补偿效应的半导体中,其霍尔迁移率通常低于未补偿的情况。这是因为额外的补偿中心作为电离杂质散射中心,增强了对载流子的散射,从而降低了迁移率。这种效应在低温下尤为明显,因为此时晶格振动散射可以忽略不计,迁移率主要受电离杂质散射主导。因此,在低温(如77K)下测得的低掺杂半导体的最大迁移率值,为评估材料的纯度提供了极其宝贵的信息。

在霍尔效应的推导中,我们假设载流子的速度仅沿电流方向。实际上,载流子在电场和洛伦兹力的共同作用下,其运动轨迹并非直线,而是类似摆线的曲线。这些曲线运动不断被载流子与晶格振动和电离杂质的散射事件所打断。

这种复杂的运动意味着载流子同时感受着沿 x 和 y 两个方向的晶体学特性。结果是,通过霍尔效应测得的霍尔迁移率 μH 可能与载流子在单纯电场作用下的漂移迁移率 μ 不同。我们引入霍尔因子 rH 来描述二者的关系,即 rH,n = μH,n / μn。霍尔因子会修正霍尔常数的表达式。

霍尔因子的大小与磁场强度、晶体结构和测量温度略有关系。在高磁场下,霍尔因子趋近于1。在实际工作中,由于霍尔因子的精确值通常未知,为了对不同外延工艺或退火条件的材料质量进行比较,通常假定其值为1。

在场效应晶体管(FET)等器件中,导电沟道由垂直于电流路径的栅极电场控制。这个沟道可以位于器件表面(如MISFET),也可以是埋藏式的(如HFET/HEMT)。对于这类结构复杂的器件,霍尔效应同样可以用来测量其沟道迁移率。器件中的迁移率可能因为二维电子气(2DEG)效应而增强,也可能因为栅氧层与导电沟道之间的表面散射效应而相比体材料有所降低。对这些效应的精确表征是器件物理研究和工艺开发的关键环节。

下一篇:半导体掺杂与载流子浓度的测量方法

首页

首页

检测领域

检测领域

服务项目

服务项目

咨询报价

咨询报价