从原理上看,测量材料的交流电导率似乎可以沿用直流电导率的测量思路。然而,当交流电通过导体时,电流位移问题,即我们熟知的“趋肤效应”(Skin Effect),会变得异常显著。电流不再均匀分布于整个导体截面,而是倾向于集中在材料表层的一个薄层内流动。这个薄层的厚度与材料自身的电导率以及测量频率直接相关。

这一物理现象带来了一个棘手的测量难题:在无法预知材料电导率的情况下,我们也就无法确定电流流过的有效截面厚度。因此,想通过简单的电流-电压测量法来精确测定交流电导率,在实践中是行不通的。可另一方面,市面上绝大多数商业电导率仪都采用了交流测量方法。为了满足这些设备精确校准的需求,英国国家物理实验室(NPL)开发了一套行之有效的交流电导率标定方案。

该方法的核心,是利用交变电磁场穿透金属材料并感生出涡流的效应。其设计思路是将待测材料(DUT)置于一个近乎理想的电感器中,使其成为电感器的一部分。由于涡流的存在,能量会在材料内部耗散,导致电感器产生磁损耗,不再是理想元件。

这种能量损耗可以被等效地测量为一个电阻性分量,我们称之为损耗电阻 Rm。值得强调的是,Rm 并非一个实体电阻,而是对涡流引起的能量损失过程的一种电气化建模。根据二维电磁场理论,一旦测得 Rm,就可以通过下式计算出材料的交流电导率 σ:

$$ σ = /frac{2ω(b + d)^2μ_0N^4}{R_{/mathrm{m}}^2l^2} $$

此公式建立了等效损耗电阻 Rm 与材料电导率 σ 之间的定量关系,其中 ω 为角频率,μ0 为真空磁导率,N 为线圈匝数,b、d、l 为与样品和线圈相关的几何尺寸参数。其核心思想在于,将一个难以直接测量的电学参数,巧妙地转换为一个可精确测量的等效电阻,从而绕开了趋肤效应带来的不确定性。

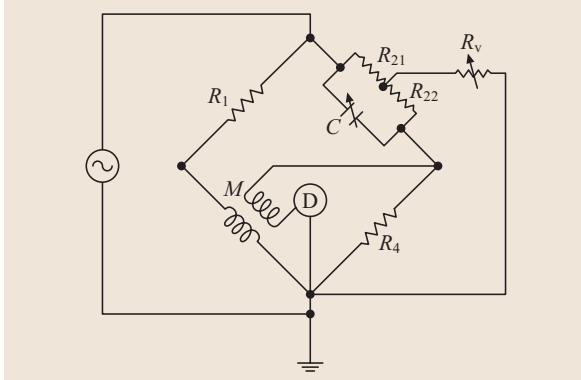

NPL所采用的测量系统是经典的海德韦勒电桥,如图1所示,专门用于在10 kHz至100 kHz频率范围内测量其一级电导率标准。

图1 用于测量NPL一级电导率标准的海德韦勒电桥(频率10-100kHz)。待测标准件被置入互感器M中,通过调节可变电阻Rv使电桥平衡,即可根据其阻值变化计算出电导率。(Rv=可变电阻, C=可变电容, R21 = R22 = 10kΩ, R1 = 1kΩ, R4 = 10Ω, M=互感器)

该电桥的核心部件包括一个具有N匝线圈的互感器 M、两个固定电阻 R1 和 R4,以及一个由 R21、R22、可变电容 C 和可变电阻 Rv 组成的平衡电路。

此处的互感器被设计成一个可打开的环形(Toroidal)结构。测量时,将一个环状(Annular)标准样品置入其中。该标准样品的尺寸规格为:宽度 b = 80mm,厚度 a = 10mm,中心周长 l = 320π mm。当样品放入后,通过调节 Rv 使电桥重新达到平衡,根据 Rv 的变化量即可确定损耗电阻 Rm,进而计算出样品的电导率。

由于这个环状一级标准样品的尺寸相当大(直径约0.4米),不便于日常使用。因此,需要将它的电导率值传递到一个更小、更实用的块状样品上。具体做法是,首先在环状标准样品上选取一个能够代表其平均电导率的区域,然后使用同一套电桥系统,将该区域的电导率值传递到一个尺寸为 80mm × 80mm × 10mm 的块状样品上。

在进行量值传递时,系统中的互感器会更换为一个直径约80mm的线圈,该线圈既可以放置在巨大的环状标准品上,也可以放置在小尺寸的块状样品上。通过这种方式,块状样品获得了精确的电导率溯源,从而可以作为参考物质(Reference Material)分发和使用。

这种严谨的测量与量值传递过程,确保了从国家基准到工业现场应用的电导率测量具有高度的一致性和准确性。要实现如此高精度的标定,对测试环境、设备稳定性和操作人员的专业能力都提出了极高要求。这正是专业检测实验室的核心价值所在。

精工博研测试技术(河南)有限公司(原郑州三磨所国家磨料磨具质量检验检测中心),央企,国字头检测机构,专业的权威第三方检测机构,专业检测材料交流电导率检测,可靠准确。欢迎沟通交流,电话19939716636

上一篇:直流电导率测量与参考材料标定方法

下一篇:超导材料:从物理原理到性能表征

首页

首页

检测领域

检测领域

服务项目

服务项目

咨询报价

咨询报价