在材料科学领域,直流电导率(DC Conductivity)是衡量材料导电能力的一个基础物理量。其核心可以通过一个简洁的模型来描述:

σ = neμ

在这个公式中,σ 代表电导率,n 是单位体积内的载流子(在金属中即为电子)数量,e 是单个电子所带的电荷(基本电荷,一个恒定值),而 μ 则表示载流子的迁移率。对于大多数金属而言,其载流子密度 n 的差异并不悬殊。因此,决定材料电导率高低的关键变量,落在了与材料晶格参数密切相关的载流子迁移率 μ 上。这个看似简单的公式,揭示了材料导电性能的微观本质,但也预示了精确测量它所面临的挑战。

要对直流电导率进行精确的测量与标定,必须遵循严格的实验规范。国际标准 DIN/IEC 768《金属电导率测量》为我们提供了基本的操作原则和要求。该标准明确指出,被测样品必须满足特定的几何条件,以确保测量结果的有效性和可复现性。

具体来说,标准要求:

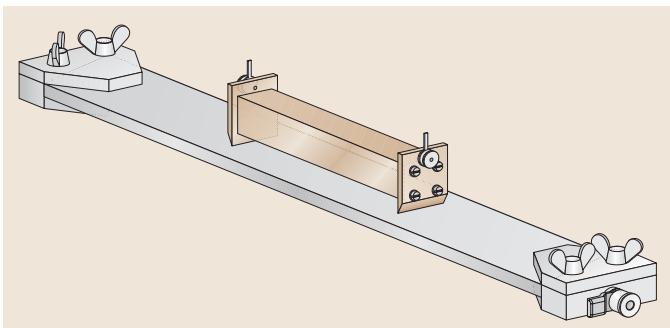

2(t + w) 的1.5倍。这一规定至关重要,它避免了因电流分布不均而导致的电压测量失真,是获取准确电导率数据的前提。在现代实验室中,上述方法的具体实现形式已经相当成熟。图1展示了一种先进的测量装置,专门用于测定棒状样品的直流电导率。

图1 用于棒状样品直流电导率测量的实验装置。电位测量采用刀口式接触电极。

图1 用于棒状样品直流电导率测量的实验装置。电位测量采用刀口式接触电极。

在这套装置中,电流通过两端的夹具通入样品。电位差的测量则依赖于两个刀口式电极(Knife edge contacts)。这两个刀口电极被固定在一个经过精密加工的不锈钢杆上。这种设计带来了两个显著的优势:

尽管直流法在理论上精度很高,但它存在一个重大的实践难题:对样品表面的氧化层极为敏感。对于像铝(Aluminium)这类极易在表面形成致密、稳定氧化层的金属材料,这个问题尤为突出。

电导率的计算需要精确知道样品的有效导电截面积,这直接关联到样品的厚度。然而,当一层几纳米到几十纳米厚的氧化铝(Al2O3)层覆盖在金属铝表面时,我们用物理方式测量的“厚度”,实际上是金属基体与氧化层的厚度之和。由于氧化铝是绝缘体,它并不对电导做出贡献。因此,如果不清楚氧化层的确切厚度,就无法得到真实的金属导电厚度,进而无法准确计算出电导率。

这个问题的直接后果是,使用直流法测得的同一种材料的电导率值,可能与使用交流法(AC method)测得的结果存在系统性差异。相关研究表明,尽管在进行电导率校准时,交流法(AC)的相对不确定度通常在0.5%量级,而直流法(DC)可以达到更高的0.1%量级,但两种方法对同一块材料的测量结果差异却可能高达1%。准确评估和处理样品表面的氧化层及其他表面缺陷,对于获得高精度的电导率数据至关重要。这正是专业检测实验室的核心价值所在。

精工博研测试技术(河南)有限公司(原郑州三磨所国家磨料磨具质量检验检测中心),央企,国字头检测机构,专业的权威第三方检测机构,专业检测金属电导率测试,可靠准确。欢迎沟通交流,电话19939716636

首页

首页

检测领域

检测领域

服务项目

服务项目

咨询报价

咨询报价