在材料科学与工程领域,电导率是一项基础而关键的物理性质。从航空航天工业、精密铸币到高纯金属(如铜、铝)的生产,精确的电导率测量贯穿于材料研发、生产控制和质量评估的各个环节。更有价值的是,电导率测量在无损检测(NDT)领域扮演着定性分析的角色。材料内部的微小裂纹或空洞会引起局部电导率的改变,通过电导率探头便能有效识别这些缺陷,即便对于磁性金属材料的检测也同样适用。

从测量原理的根源上划分,电导率的测定方法主要归为两大技术路径:直流(DC)测量法和交流(AC)测量法。

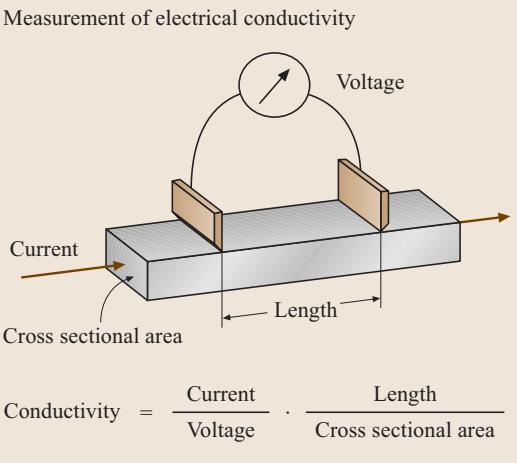

直流测量法的核心逻辑是基于对电阻 R 和导体几何尺寸(长度 l、宽度 w、厚度 d)的直接测量。通过这些参数,电导率 σ 便可以通过以下公式计算得出:

σ = l / (Rwd)

要获得电阻 R,通常采用经典的电压-电流法。将一个已知大小的电流 I 通入样品,然后通过点接触或刀片式接触测量其两端的电压 U。金属材料的电阻率极低,这意味着即便在 10A 的大电流下,产生的压降也可能仅在微伏(μV)到毫伏(mV)量级。这就对测量设备提出了苛刻要求,必须使用高灵敏度的纳伏表才能捕捉到如此微弱的电压信号。电阻值则依据欧姆定律计算:

R = U / I

图1. 基础电导率测量原理示意图。待测样品为具有已知横截面积的棒状,电流沿其纵轴方向通过,在已知距离的两个触点(点式或刀片式)之间测量电压降。

图1. 基础电导率测量原理示意图。待测样品为具有已知横截面积的棒状,电流沿其纵轴方向通过,在已知距离的两个触点(点式或刀片式)之间测量电压降。

这种直接测量法非常直观,但其应用场景受到严格限制,仅适用于具有规整几何形状(如棒状或条状)的样品。面对更复杂的几何形态,例如飞机蒙皮的曲面,就需要更灵活的测量技术。

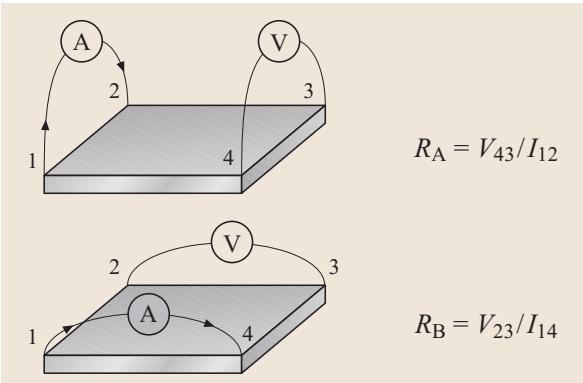

为了实现对任意形状样品进行局部电导率的精确测定,四探针法应运而生,其理论基础便是著名的范德堡(van der Pauw)法。该方法通过一套特殊的电压-电流测量序列来实现。

范德堡法的精髓在于进行两次独立的电阻测量,即 RA 和 RB:

RA = V43 / I12

RB = V23 / I14

图2. 范德堡法测量原理。该方法需要两次测量:第一次,电流从触点1和2通入,在触点4和3之间测量电压;第二次,电流从触点1和4通入,在触点2和3之间测量电压。结合这两次电压-电流测量值以及样品的厚度,即可确定其电导率。

图2. 范德堡法测量原理。该方法需要两次测量:第一次,电流从触点1和2通入,在触点4和3之间测量电压;第二次,电流从触点1和4通入,在触点2和3之间测量电压。结合这两次电压-电流测量值以及样品的厚度,即可确定其电导率。

基于这两个电阻值和已知的样品厚度 d,通过求解以下方程即可确定材料的薄层电阻 RS:

e-πRA/RS + e-πRB/RS = 1

当测得的 RA 和 RB 数值相近时,该方程可以简化,从而直接求解电导率 σ:

1/σ = [ (πd) / (ln 2) ] × [ (RA + RB) / 2 ]

范德堡法的测量精度高度依赖于样品的表面平整度、平行度以及探针触点的理想化程度(即“点接触”)。由非理想点接触引入的误差 ε 可以通过以下公式估算:

ε = 2.05λ4

其中,对于方形样品,λ 是接触点宽度与方形边长之比。

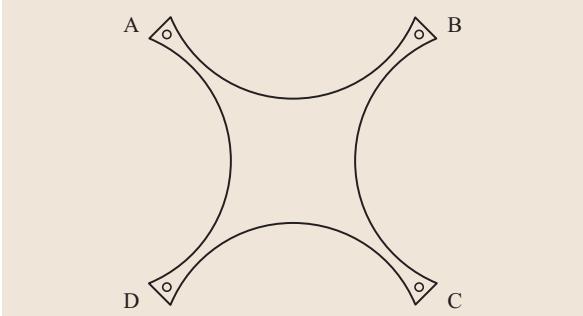

然而,如此微小的接触面积也带来了新的挑战:由于电流密度在接触点处急剧升高,容易引发局部过热问题。反之,如果为了避免过热而降低测试电流,又会牺牲测量的灵敏度。为了解决这个两难问题,一种名为“交叉电导率标准”的方案被提了出来。该方法通过共形变换,将一个理想的正方形样品变换为一个星形样品(如图3所示),其电导率 σ 同样通过上述范德堡方程求解。

图3. 交叉电导率标准样品。与图2类似,电流在A-B和A-D等触点对之间馈入,电压则在D-C和B-C等触点对上测量。

图3. 交叉电导率标准样品。与图2类似,电流在A-B和A-D等触点对之间馈入,电压则在D-C和B-C等触点对上测量。

要获得精确可靠的直流电导率数据,对样品表面处理、探针接触质量、测量环境控制都有极高要求。这正是专业检测实验室的核心价值所在。

精工博研测试技术(河南)有限公司(原郑州三磨所国家磨料磨具质量检验检测中心),央企,国字头检测机构,专业的权威第三方检测机构,专业检测电导率测量,可靠准确。欢迎沟通交流,电话19939716636

直流测量的一个固有前提是电极与待测材料之间必须有良好的电接触。在实际应用中,金属表面几乎总被一层薄薄的氧化层覆盖。为了实现准确的直流测量,这层高电阻的氧化层必须被物理刺穿。

交流测量法巧妙地规避了这一难题。其基本原理是利用涡流效应。当一个交变磁场作用于导电材料时,会在材料内部感应出闭合的电流回路,即涡流。如果这个交变磁场是由一个线圈对(激励线圈和拾取线圈)产生的,那么拾取线圈就能反过来探测到由涡流自身产生的次级磁场。这种结构的探头本质上是一个互感器。拾取线圈中感应出的磁场强度是涡流大小的函数,而涡流的大小又直接取决于材料的电导率。

采用这种方法进行电导率测量时,必须考虑一个关键的物理现象——趋肤效应(Skin Effect)。趋肤效应限制了涡流渗透到材料内部的深度。材料的电导率越高,或交流电的频率越高,渗透深度就越浅。渗透深度 δ 的近似计算公式为:

δ = √[2 / (ωσμ0)]

式中,ω 是角频率 (2πf),σ 是电导率,μ0 是真空磁导率。因此,在进行交流电导率测量时,必须根据材料特性和检测需求,合理选择工作频率,以确保涡流能达到有效的探测深度。

首页

首页

检测领域

检测领域

服务项目

服务项目

咨询报价

咨询报价