在讨论材料的电学特性时,离子键合材料(如碱金属卤化物)呈现出一个有趣的现象:尽管它们由带电荷的阳离子和阴离子构成,其导电能力却极其微弱。究其原因,在于这类化合物中的原子极力追求达到稀有气体原子的电子排布,以获得最大的结构稳定性。为此,原子间通过电子转移形成带正电的阳离子和带负电的阴离子。这些离子之间通过静电引力紧密结合,这种束缚力非常强大,导致体系内几乎不存在可以自由移动的电子。

其结果是,离子晶体在室温下的电导率,通常比典型的金属导体要低约22个数量级。从能带理论的角度看,绝缘体普遍具有很宽的带隙,只有极少数电子能够获得足够的能量,从价带跃迁至导带,从而对电导产生贡献。

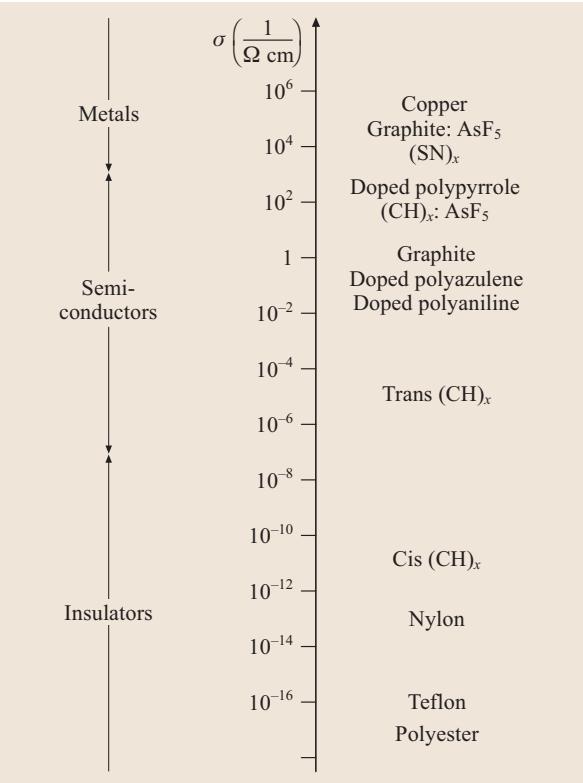

图1. 不同高分子材料的电导率

那么,既然自由电子的贡献微乎其微,离子晶体中那极其微弱的电导究竟从何而来?答案是离子电导(Ionic Conduction)。

离子电导是离子晶体中电传导的主要贡献来源,尽管其数值很小。该机制源于部分带负电(或正电)的离子,在外加电场的作用下,从一个晶格点位“跳跃”到另一个相邻的晶格点位。这种离子“跳跃”构成了宏观上的电流。

离子电导率 σion 可以通过以下公式描述,它是三个物理量的乘积: σion = Nioneμion

在这里,Nion 代表单位体积内,能够在电场作用下改变位置的离子数目;μion 则是这些离子的迁移率。一个离子要在晶体中成功实现移动,必须满足两个苛刻的条件:首先,它要拥有足够的能量来克服迁移路径上的能量壁垒;其次,其相邻的等效晶格点位必须是空置的,为它的“跳跃”提供空间。因此,可移动离子的数量 Nion 直接取决于晶体中的空位浓度(即肖特基缺陷的数量)。

深入探究,离子电导理论与材料的扩散理论紧密相连。物理学家们发现,离子的迁移率 μion 与其扩散系数 D 之间,可以通过爱因斯坦关系式建立联系: μion = De / kBT

其中,kB 是玻尔兹曼常数,T 是绝对温度。而扩散系数 D 本身随温度的变化遵循阿伦尼乌斯方程: D = D0exp(-Q / kBT)

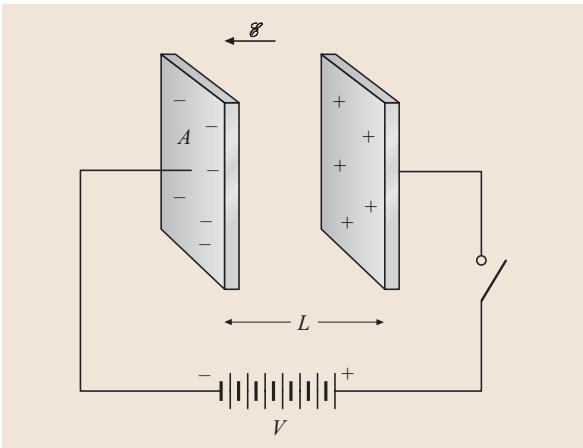

图2. 介电电容器储存电能的原理

此方程中的 Q 是离子迁移过程所需的活化能,而 D0 是一个指前因子,其数值与原子的振动频率和一些结构参数相关。将上述关系式整合,我们可以得到一个更全面的离子电导率表达式: σion = (Nione2D0 / kBT)exp(-Q / kBT)

为简化表达,通常将指前常数项合并为 σ0,得到最终形式: σion = σ0exp(-Q / kBT)

从这个公式可以看出,影响离子电导率的因素是多方面的,包括离子浓度、空位缺陷、温度以及迁移活化能,准确表征这些参数对于理解和优化材料性能至关重要。这正是专业检测实验室的核心价值所在,通过精密的测量手段,为材料研发和质量控制提供可靠的数据支持。

精工博研测试技术(河南)有限公司(原郑州三磨所国家磨料磨具质量检验检测中心),央企,国字头检测机构,专业的权威第三方检测机构,专业检测材料电导性能分析,可靠准确。欢迎沟通交流,电话19939716636

综上所述,离子电导与半导体类似,其电导率随温度升高呈指数级增长。此外,σion 的具体数值还取决于一系列微观参数,如可移动离子的数量、晶格中的空位浓度以及离子迁移所需的活化能。这些因素共同决定了离子导体的宏观电学行为。

首页

首页

检测领域

检测领域

服务项目

服务项目

咨询报价

咨询报价