作为一名在化工、冶金或新能源领域一线的工程师,你可能对这样的场景再熟悉不过:一台按照工况精挑细选、规格书参数完美匹配的块孔式石墨换热器,在运行一段时间后,毫无征兆地出现了效率骤降、介质串漏甚至元件开裂。供应商的报告归咎于“超温、超压或热冲击”,但你的操作记录却清晰地表明,一切都在设计允许的“安全区”内。

问题究竟出在哪里?

作为在精工博研实验室与碳材料打了十几年交道的科学家,我可以告诉你,答案往往隐藏在设备规格书那几行冰冷的数字背后——在石墨材料本身的微观世界里。一台石墨换热器的长周期可靠性,远非“许用压力0.4MPa”或“许用温度165℃”所能完整定义。它是一个由石墨基体、浸渍树脂、密封界面三者构成的复杂系统,任何一环的微观缺陷,都可能成为压垮整个系统的“第一块多米诺骨牌”。

块孔式结构的设计初衷,是巧妙地让石墨材料主要承受其最擅长的压应力,这使得它在理论上比许多金属更耐压、更经济。原文中提到,其材料利用率高,石墨用量仅为板室式的1/2 ~ 1/3,这无疑是巨大的成本优势。

但“高抗压强度”这张名片,有时会掩盖其作为脆性材料的致命弱点——抗弯和抗冲击性能的先天不足,以及对内部微缺陷的极端敏感性。

生产过程中,即使是微小的温度波动或压力脉冲,也可能在石墨块内部的应力集中点(如孔角、壁厚突变处)萌生出肉眼无法察觉的微裂纹。这些裂纹在循环载荷下会缓慢扩展,直至某一次看似正常的启停机操作,就足以引发脆性断裂。

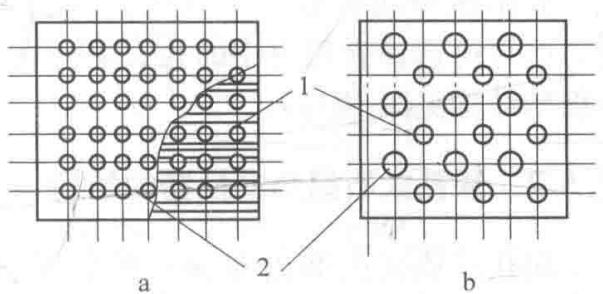

图1 矩形石墨元件的流道设计

上图1展示了两种典型的流道排布方式,无论是垂直交错还是平行交错,都形成了复杂的应力场。特别是孔间最小壁厚(通常仅为4-7mm),这里是机械应力和热应力最集中的区域。仅仅依赖供应商提供的常温力学性能数据,无法预测材料在真实、动态工况下的行为。

诊断思路:

一份真正有价值的检测报告,绝非冰冷数据的堆砌,而是基于应用场景的深度解读。它能将微观世界的‘蛛丝马迹’,翻译成指导你工艺优化、供应链筛选和性能突破的‘行动指南’。当常规检测手段已无法解释您的困惑时,或许是时候寻求更深层次的微观洞察了。

精工博研测试技术(河南)有限公司(原郑州三磨所国家磨料磨具质量检验检测中心),央企,国字头检测机构,提供专业的石墨换热器失效分析服务,为您的材料研发与质量控制保驾护航。欢迎垂询,电话19939716636

石墨本身是多孔的,使其“不透”的关键在于酚醛树脂、糠醛树脂或聚四氟乙烯(PTFE)的浸渍和固化。因此,所谓“不透性石墨”,本质上是一种树脂基复合材料。它的耐腐蚀性和耐温性,实际上是由浸渍树脂的性能和浸渍工艺的质量共同决定的。

我们经常看到YKA型换热器标注许用温度165℃,而3JK型则为150℃。这个差异的根源,并非石墨本身(石墨耐温远高于此),而是其内部浸渍树脂的热分解温度。一旦操作温度长期逼近或瞬间超过此限值,树脂就会发生降解、碳化,导致:

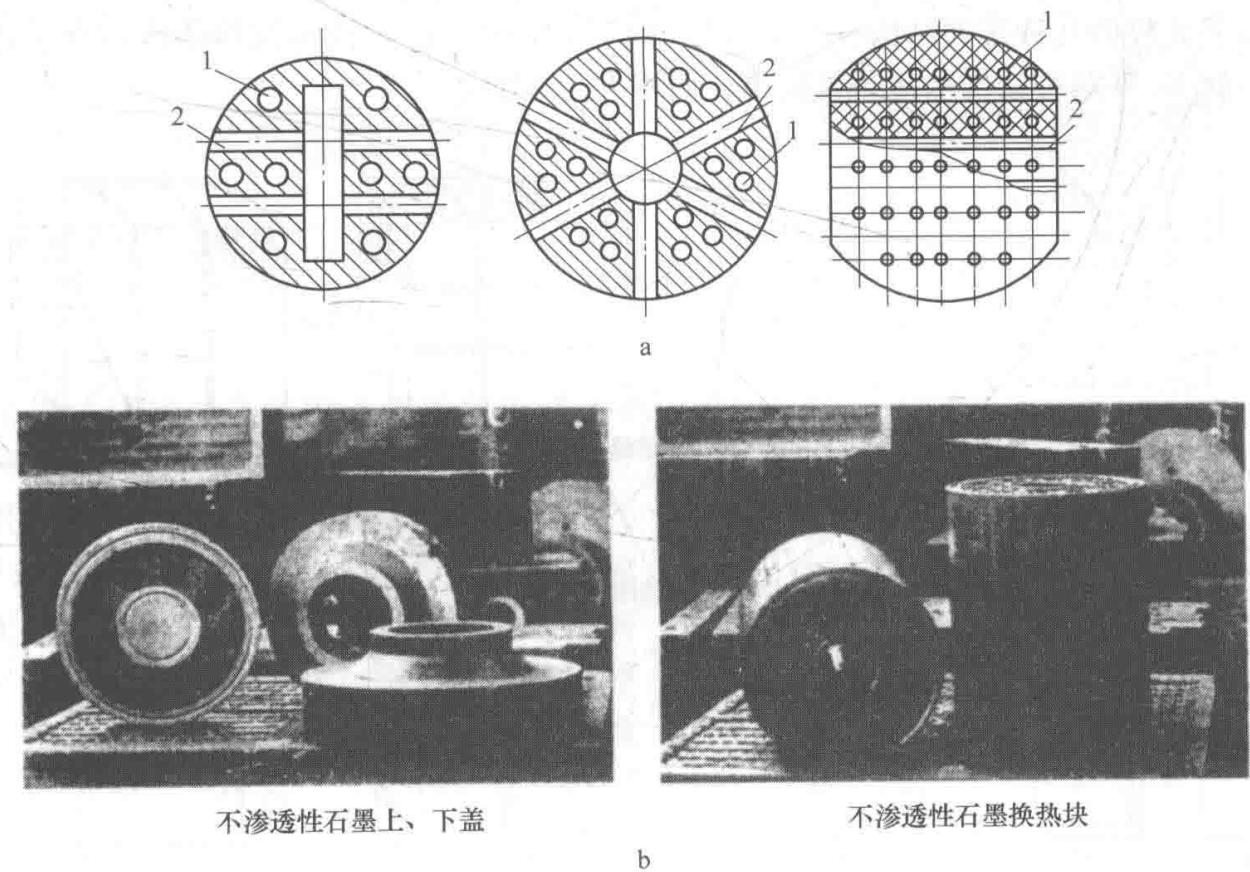

图2 圆柱形石墨换热块实物及流道示意图

更隐蔽的风险在于浸渍工艺。理想的浸渍应该完全填充石墨的开放孔隙。但如果工艺控制不当,就会在材料内部留下未被填充的“干区”(Dry Spots)或微小气泡。这些区域在压力和温度作用下,成为设备失效的内部起点。

诊断思路:

设备的整体密封性,是结构设计与材料性能的交集。原文中对粘接、垫片密封、端面密封等多种结构进行了讨论,并指出了粘接工艺可能堵塞流道、影响传热的弊端。YKA型采用的PTFE O型圈加压力弹簧补偿,无疑是更先进的设计,它解决了热胀冷缩不匹配的问题。

图3 石墨元件的不同排列结构

然而,无论设计多么精妙,最终的密封效果都取决于石墨块密封面自身的微观状态。一个看似平整的石墨表面,在微观尺度下可能存在:

诊断思路:

块孔式石墨换热器凭借其结构优势和经济性,在严苛的腐蚀环境中扮演着不可或缺的角色。但其可靠性,远不止于满足宏观的设计参数。它要求我们必须穿透规格书的表象,深入到材料的微观结构中去寻找答案。

从石墨基体的晶体完整性、浸渍树脂的热化学稳定性,到密封界面的微观形貌,每一个环节都埋藏着潜在的失效风险。对这些风险的精准识别与量化评估,正是连接“合格品”与“高可靠性长寿命产品”之间的桥梁。

这不仅仅是质量控制,更是主动的风险管理和核心的竞争力。它能帮助你精准筛选供应商,科学制定维保策略,甚至在面对新工艺挑战时,为你提供坚实可靠的决策依据。

当您的石墨设备出现疑难杂症,或您希望从源头构建材料的质量壁垒时,精工博研测试技术(河南)有限公司的材料失效分析与微观表征解决方案,将为您提供科学的洞察力。我们致力于将复杂的材料问题,转化为清晰的工程决策。欢迎垂询,电话19939716636

首页

首页

检测领域

检测领域

服务项目

服务项目

咨询报价

咨询报价