您是否也遇到过这样的困境:两批次的石墨负极材料,供应商提供的规格书(COA)上,粒度(D50)、比表面积(BET)、压实密度等参数几乎一模一样,但上线测试后,一批的首次库伦效率(ICE)轻松达到92%,另一批却在88%挣扎,循环几周后性能差异更是惨不忍睹。

作为在精工博研实验室工作多年的首席碳材料科学家,我见过太多工程师带着类似的困惑找到我们。他们的问题核心,往往指向一个被行业长期忽视的真相:依赖常规的宏观参数来评价和筛选先进碳材料,尤其是在锂离子电池这个“失之毫厘,谬以千里”的领域,无异于盲人摸象。

碳材料,这个在二次电池家族中扮演着多重角色的“老兵”,其应用的深度和广度远超想象。

表1 使用炭素材料的主要二次电池

| 电池的名称 | 额定电压/V | 正极活性物质 | 负极活性物质 | 电解液 | 炭材料特征 |

|---|---|---|---|---|---|

| 碱性电池 | 1.2~1.5 | NiOOH, AgO | Cd, Fe, H2, Zn | KOH | 作为导电剂混入正极 |

| 钠-硫电池 | 1.6~2.1 | S | Na | β-Al2O3 | 导电碳毡作为硫的载体 |

| 锌-卤素电池 | 1.8~2.1 | Br2, Cl2 | 金属锌 | ZnBr2, ZnCl2 | 耐腐蚀的碳布/石墨作为正极 |

| 氧化还原液流电池 | ~2.1 | Fe3+, V5+ | Cr2+, V2+ | HCl, H2SO4 | 高比表面积的碳毡/碳布作为电极 |

| 锂离子电池 | 3.4~3.7 | 锂的氧化物 | C (碳) | 有机电解液 | 作为储锂的活性负极材料 |

| 聚合物锂电池 | 3.2~3.6 | 锂的氧化物 | C (碳) | 聚合物凝胶 | 与锂离子电池类似,电解质为凝胶 |

从早期在碱性电池中仅作为导电剂,到在锌-氯、全钒液流等苛刻腐蚀环境中担当电极骨架,碳材料凭借其优异的导电性和化学惰性,始终是电化学储能领域的基石。然而,在锂离子电池中,碳材料的角色发生了根本性转变——它不再是配角,而是决定电池核心性能(容量、寿命、安全性)的主体。这正是问题的起点。

当碳从“惰性导电剂”变为“活性储锂主体”时,我们关注的焦点,必须从宏观的物理参数,深入到决定其电化学活性的微观结构。

“石墨化度”是评价负极材料最常用的指标,但它恰恰是误解最深的重灾区。多数人习惯于通过X射线衍射(XRD)测得的d<sub>002</sub>层间距来计算一个单一的石墨化度数值。这个值越接近理论石墨(0.3354 nm),似乎材料就“越好”。

这种看法太过片面。

真正的挑战在于,石墨化是一个动态且不均匀的过程。 一个平均的d<sub>002</sub>值可能掩盖了致命的结构缺陷:

I<sub>D</sub>/I<sub>G</sub>比值来表征石墨晶格的缺陷程度。但D峰(缺陷峰)和G峰(石墨特征峰)的相对强度,反映的是sp2碳环的振动模式。它对边缘缺陷、晶格内的空位和非晶态碳极为敏感。一个低的I<sub>D</sub>/I<sub>G</sub>值确实代表了较高的结晶完整性,但它无法区分这些缺陷的“好”与“坏”。某些微量、良性的缺陷甚至可能有助于锂离子的初始嵌入。

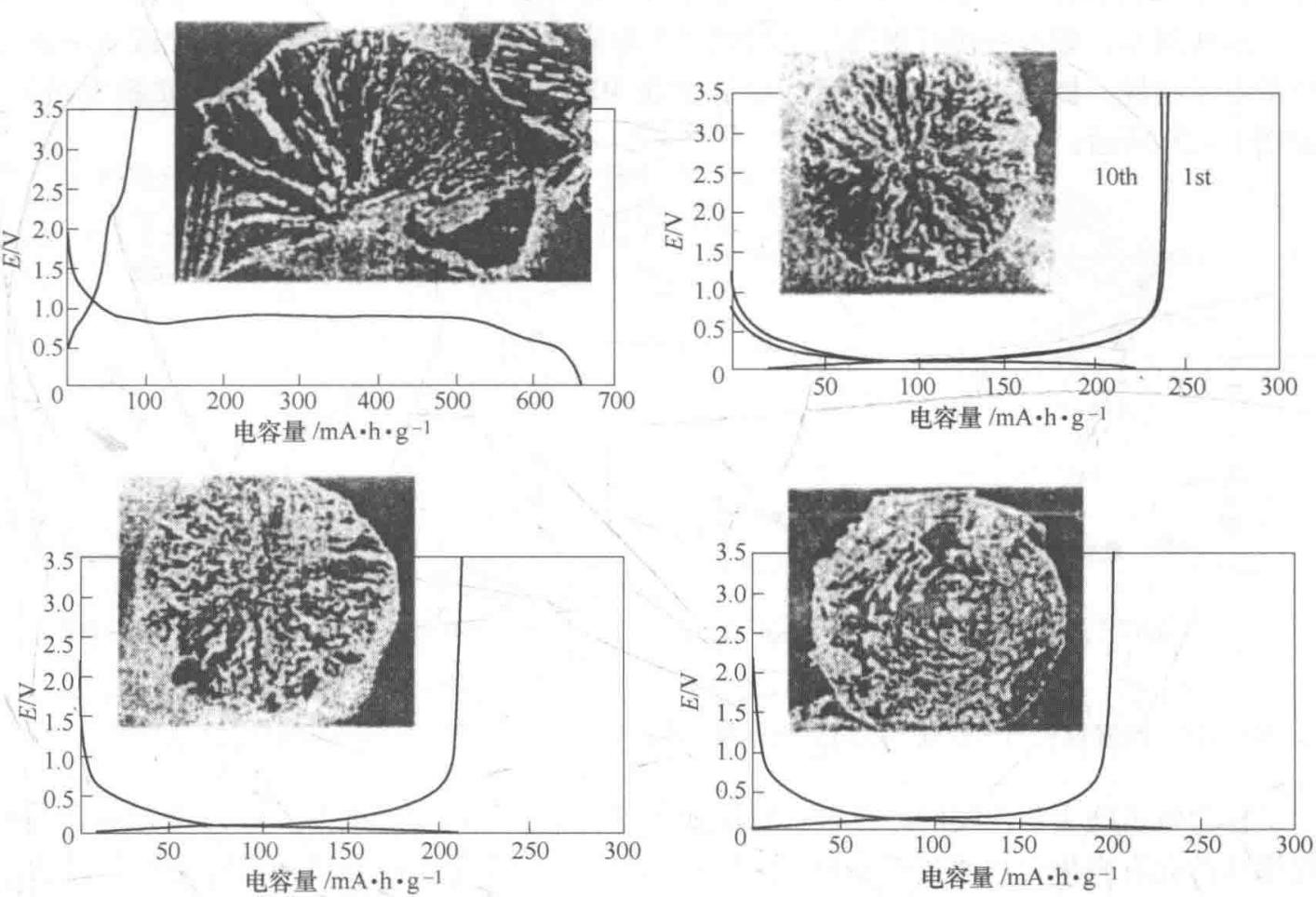

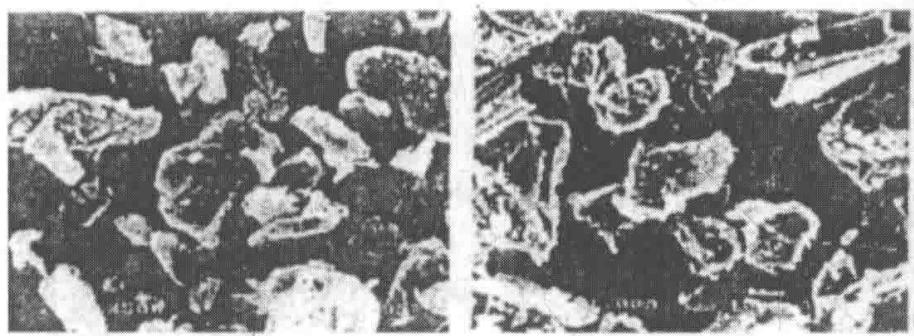

图1 具有不同微观织构的碳纤维(MPCF)断面及其电化学行为差异

上图(图1)直观地展示了微观结构对性能的决定性影响。即使是同一种碳纤维,其断面上石墨层面的取向(织构)不同,其循环特性和容量衰减速率也截然不同。因此,单一的石墨化度数值并不能回答“为什么我的电池循环性能差”这个问题。我们需要的是XRD和Raman联用,去描绘出一幅完整的“晶体质量分布图”。

石墨负极的理论克容量被LiC_6的化学计量比限制在372 mAh/g。为了突破这一天花板,研究转向了结晶度更低的炭材料,即所谓的“硬炭”(Hard Carbon)和“软炭”(Soft Carbon)。

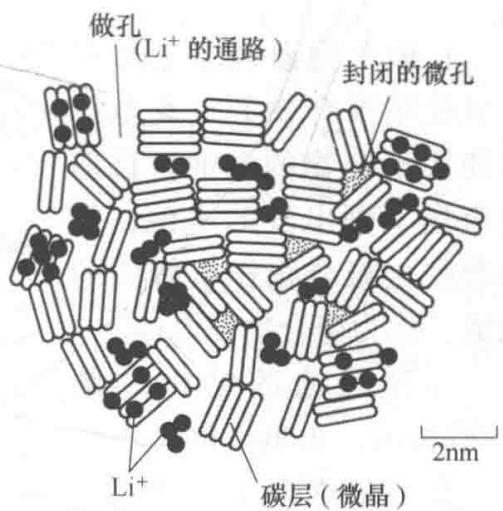

图2 锂离子在硬炭中的嵌入模型示意

硬炭的储锂机制(图2)除了石墨微晶的“插层”外,还增加了微孔内的“填充”机制,使其克容量可以轻松超过400甚至500 mAh/g。但代价是什么呢?

代价就是巨大的首次不可逆容量损失(Irreversible Capacity Loss)。 硬炭巨大的比表面积和丰富的表面官能团(残余的氢、氧等)会在首次充电时与电解液发生剧烈反应,形成厚而不稳定的SEI膜,大量消耗活性锂。这就解释了为何很多号称超高容量的新型炭材料,首次库伦效率却低得可怜。

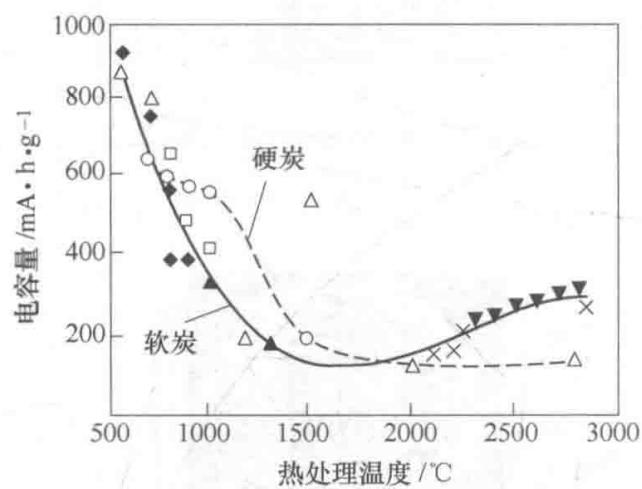

图3 炭材料热处理温度对负极容量的影响

如图3所示,热处理温度是调控炭材料结构和性能的关键。但这张图同样简化了问题。在同一温度下,不同的升温速率、保温时间、气氛环境,都会导致最终产物在孔结构分布、表面化学状态上存在天壤之别。要真正驾驭硬炭,必须精准表征其孔径分布(气体吸附法)、表面元素组成与化学态(XPS),并将这些微观数据与电化学性能(特别是首次效率和循环稳定性)建立强关联。

为了进一步优化性能,在碳材料中掺杂异质元素(如硼、磷、氮、硅)成为一种流行策略。理论上,硼掺杂可以替代碳原子形成固溶体,改变电子结构,提高储锂容量;硅则能与碳形成复合材料,大幅提升容量。

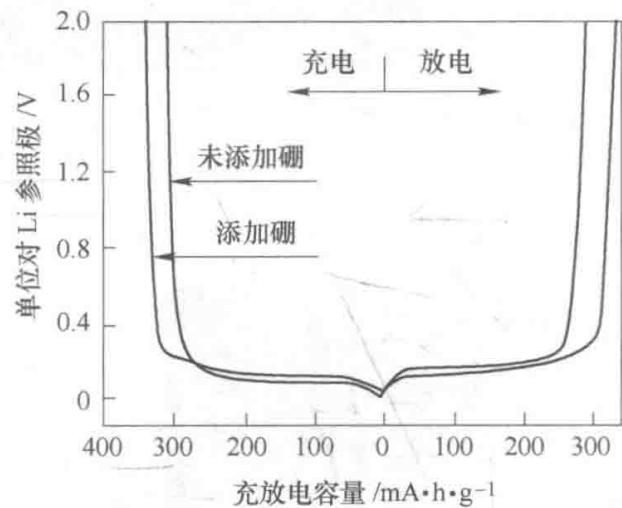

图4 硼掺杂对MPCF碳纤维充放电曲线的影响

实验数据(图4)也证实,硼掺杂确实能将容量提升约15%。然而,魔鬼藏在细节里。掺杂元素的分布是均匀的固溶体,还是形成了纳米团簇?它是在颗粒表面富集,还是深入到了体相?这些问题直接决定了掺杂的最终效果。例如,不均匀的硅团簇在循环中会经历巨大的体积膨胀,反而会破坏碳基体的结构,导致性能急剧恶化。

更隐蔽的风险在于原料和工艺中引入的ppb级金属杂质。铁、镍、铬等过渡金属元素,即使含量极低,也可能在负极表面催化电解液的持续分解,导致SEI膜不断增厚,电池内阻上升,产气鼓包,最终走向失效。

所以,一份真正有价值的检测报告,绝非冰冷数据的堆砌,而是基于应用场景的深度解读。它能将微观世界的‘蛛丝马迹’,翻译成指导你工艺优化、供应链筛选和性能突破的‘行动指南’。当常规检测手段已无法解释您的困惑时,或许是时候寻求更深层次的微观洞察了。

精工博研测试技术(河南)有限公司(原郑州三磨所国家磨料磨具质量检验检测中心),央企,国字头检测机构,提供专业的[锂电池负极材料检测]与失效分析服务,为您的材料研发与质量控制保驾护航。欢迎垂询,电话19939716636

最后,我们必须认识到,材料的性能不仅取决于单个颗粒的性质,还取决于它们如何被加工成电极。

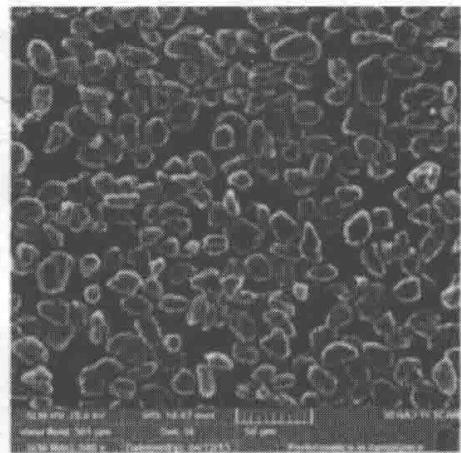

图5 天然石墨(左)与人造石墨(右)的典型形貌

图6 中间相炭微球(MCMB)的球形貌

天然石墨的鳞片状(图5左)、人造石墨的土豆状(图5右)以及中间相炭微球(MCMB)的球形状(图6),各自的堆积方式和在浆料中的分散性天差地别。球形MCMB拥有优异的加工性能和高压实密度,但其“洋葱状”的内部结构可能导致锂离子扩散路径曲折。鳞片石墨成本低、容量高,但在辊压过程中容易破碎、取向,导致电极各向异性,引发析锂风险。

这一切都指向一个结论:对碳材料的理解,必须是**“结构-性能-工艺”**三位一体的系统性认知。脱离了最终应用场景去谈论材料参数,就像脱离了病症去解读化验单,毫无意义。

下一次,当您面对一份看似完美的规格书和一组糟糕的电池数据时,请记住,真正的答案隐藏在那些常规参数之下——在晶格的有序与无序之间,在颗粒的表面与体相之中,在纯净与微量杂质的较量里。而揭示这些答案,正是我们存在的价值。

首页

首页

检测领域

检测领域

服务项目

服务项目

咨询报价

咨询报价