作为一名在第三方检测实验室深耕多年的碳材料科学家,我见过太多令人扼腕的研发“悬案”。最典型的一幕莫过于:两批次的导电炭黑,来自同一家供应商,规格书上的参数——粒度、比表面积、电阻率——几乎一模一样。然而,投产后制成的电池,一批性能稳定、电力持久;另一批却内阻飙升、自放电严重,最终导致整批产品报废。

问题出在哪里?答案藏在规格书那几行冰冷的数字背后。对于一次电池,无论是传统的锰干、碱锰电池,还是高能量密度的锂原电池,作为导电剂、集电体甚至活性物质载体的碳材料,其性能远非几个宏观参数所能定义。它们是电池内部电子和离子高速公路的构建者,任何微观结构的“施工缺陷”都可能导致整个交通网络的瘫痪。

今天,我们不谈泛泛的材料分类,而是直击工程师们最头疼的几个“坑”,并探讨如何通过深度的微观结构表征,精准预判并控制碳材料在一次电池中的最终表现。

在碱锰电池或锂锰电池的正极配方中,工程师们常会添加人造石墨粉或乙炔炭黑来构建导电网络,降低二氧化锰等活性物质的电阻。规格书上,材料的粉末电阻率(如 < 0.25 Ω·cm)是一个核心指标。但我们发现,即便两个批次的石墨粉电阻率完全相同,其在电极中的实际导电效率也可能相差一个数量级。

问题的根源:导电网络并非由单一颗粒决定,而是由其三维搭接结构决定的。

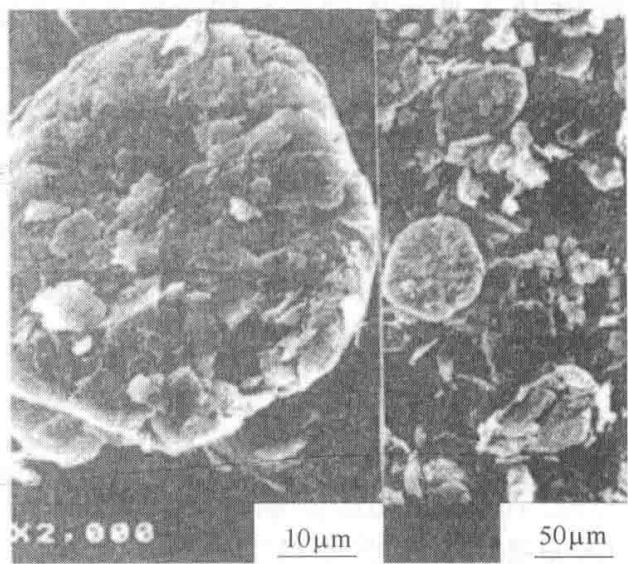

图1 碱锰电池用天然石墨的扫描电镜照片,展示其鳞片状形态

真正的解决方案,在于将宏观电性能与微观结构关联。通过SEM/TEM观察颗粒形态与分散性,结合XRD与Raman分析结晶完整度,才能真正评价一种导电剂构建高效导电网络的能力。

在锰干电池中,乙炔炭黑(AB)的一个关键作用是吸附和保持电解液。传统评价指标是“盐酸吸附量”,如JIS标准中规定大于14.0 mL/5g。为了提升电池容量和寿命,业界开始追求更高比表面积(BET)和更高吸液量的炭黑,例如BET达到130-150 m²/g,吸液量达到17 mL/5g。

然而,一个残酷的现实是:高BET值并不直接等同于有效的电解液保持能力。

电解液的有效保持,依赖于合适的孔隙结构。电池放电时,需要孔道作为离子迁移的通道;同时,需要孔隙作为电解液的“水库”,在反应消耗时持续供给。

因此,与其迷信单一的BET或吸液量数据,不如通过气体吸附分析(如N₂吸附)获得完整的孔径分布曲线。这能清晰地告诉我们,材料的孔容主要分布在哪个区间,有多少是能真正为电池服务的“有效孔”。这才是从源头解决电池因电解液传输受阻而导致的极化增大和容量过早衰减的关键。

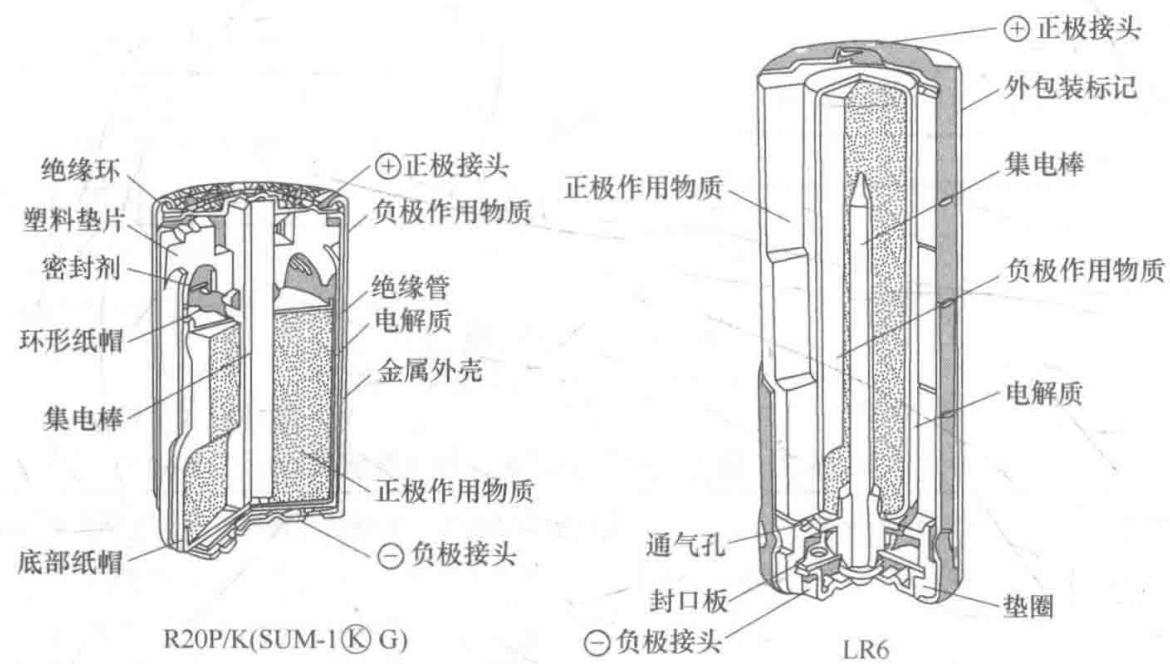

对于碱锰电池和各类锂原电池,碳材料的纯度是生命线。尤其是在无汞化的碱锰电池中,锌负极在强碱环境下极易发生析氢反应。此时,正极导电石墨中存在的Fe、Ni、Co、Mo、V等过渡金属杂质,哪怕只有ppm(百万分之几)甚至ppb(十亿分之几)的水平,也会迁移至负极,在锌表面形成无数个微电池,极大地催化析氢反应,导致电池鼓胀、漏液,严重影响储存寿命。

图2 典型的碱锰电池结构,其性能对材料纯度极为敏感

同样,在锂-亚硫酰氯(Li-SOCl₂)电池中,乙炔炭黑不仅是集电体,更是亚硫酰氯还原反应的催化剂。其表面的纯净度与活性位点直接影响反应动力学和副反应的发生。任何不希望存在的金属杂质都可能改变反应路径,影响电池的电压平台和能量密度。

常规的灰分测试或普通元素分析方法,其检测限往往在0.1%或更高,对于识别这种致命的ppb级污染根本无能为力。一份真正有价值的检测报告,必须能够提供覆盖全元素周期表的、低至ppb级的痕量元素分析,并明确指出哪些元素是特定电池体系的“高危分子”。

面对这些“隐形杀手”,依赖供应商的常规规格书进行来料质检,无异于盲人摸象。问题的解决,必须从“单点参数测试”转向基于应用场景的“材料系统诊断”。

一份真正有价值的检测报告,绝非冰冷数据的堆砌,而是基于应用场景的深度解读。它能将微观世界的“蛛丝马迹”,翻译成指导你工艺优化、供应链筛选和性能突破的“行动指南”。当常规检测手段已无法解释您的困惑时,或许是时候寻求更深层次的微观洞察了。

精工博研测试技术(河南)有限公司(原郑州三磨所国家磨料磨具质量检验检测中心),央企,国字头检测机构,提供专业的一次电池碳材料检测服务,为您的材料研发与质量控制保驾护航。欢迎垂询,电话19939716636

表1 使用炭素材料的各种一次电池

| 电池的名称 | 额定电压/V | 正极活性物质 | 负极活性物质 | 电解液 | 关键碳材料及作用 |

|---|---|---|---|---|---|

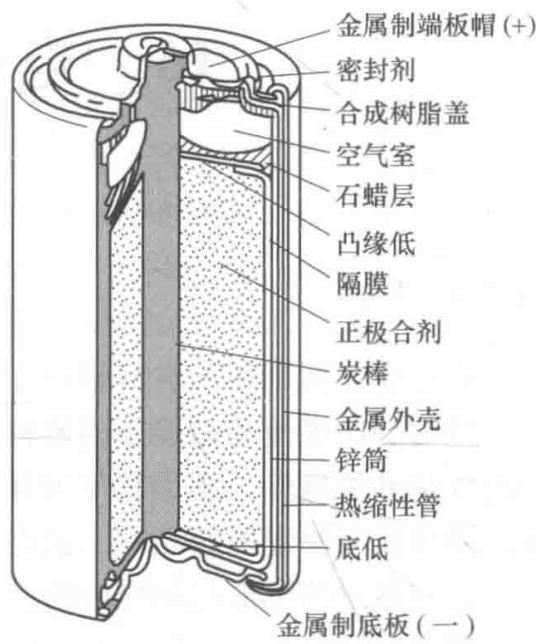

| 锰干电池 | 1.5 | MnO₂ | Zn | ZnCl₂、NH₄Cl | 炭棒(集电体)、乙炔炭黑(导电、保液) |

| 碱锰电池 | 1.5 | MnO₂ | Zn | KOH | 高纯人造石墨粉(导电剂) |

| 氧化银电池 | 1.55 | Ag₂O | Zn | KOH | 石墨粉(导电剂) |

| 空气-锌电池 | 1.4 | O₂ | Zn | KOH | 活性炭/炭黑(空气电极载体、催化剂载体) |

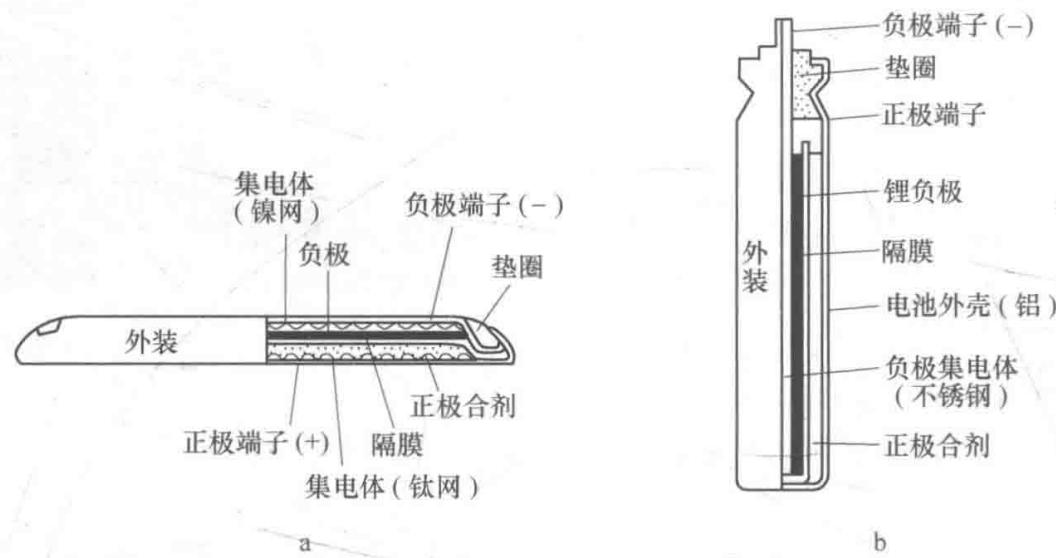

| 锂-二氧化锰电池 | 3 | MnO₂ | Li | 有机溶剂 + LiClO₄ | 鳞片石墨、乙炔炭黑(导电剂) |

| 锂-氟化碳电池 | 3 | (CF)n | Li | 有机溶剂 + LiBF₄ | 乙炔炭黑(导电剂) |

| 锂-亚硫酰氯电池 | 3.6 | SOCl₂ | Li | SOCl₂ + LiAlCl₄ | 乙炔炭黑(多孔电极骨架、催化剂) |

图3 锰干电池结构示意图

图4 锂电池剖面结构示意图

首页

首页

检测领域

检测领域

服务项目

服务项目

咨询报价

咨询报价