您是否正面临这样的困境:您精心开发的导电复合材料,无论是用于精密传感器、柔性加热膜还是抗静电封装,其室温下的电阻率测试数据堪称完美,但一旦置于实际工作环境,其性能便开始“漂移”——随温度波动,随电压变化,甚至在湿热环境中不可逆地劣化。规格书上一致的原材料,为何生产出的产品批次间性能差异巨大?

作为在碳材料领域深耕多年的首席科学家,我深知这种“黑盒”状态下的研发是多么令人沮丧。问题的根源,往往隐藏在常规检测无法触及的微观世界。今天,我们将剥开表象,直击导致炭基复合材料电阻不稳定的三大微观“肇因”。

在配方中,我们通常将导电填料简单地标记为“导电炭黑”或“石墨粉”。这是一个危险的简化。即便来自同一供应商,不同批次的碳材料,其微观结构也可能存在致命差异,直接决定了复合材料的电性能稳定性。

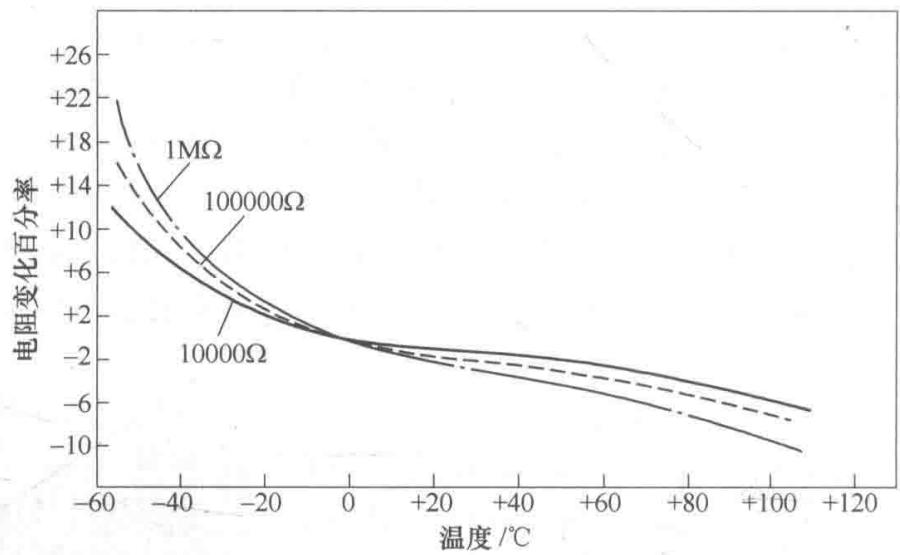

图1 炭基复合电阻器的典型温度-电阻特性曲线

图1 炭基复合电阻器的典型温度-电阻特性曲线

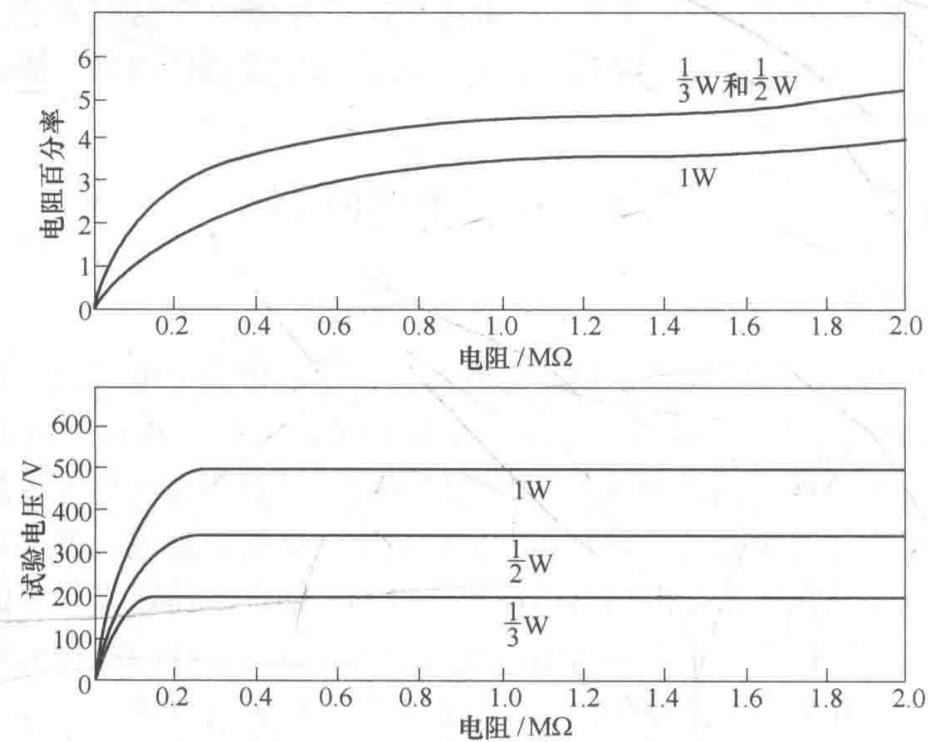

图2 不同规格电阻器的电压特性差异

图2 不同规格电阻器的电压特性差异

核心洞见:将碳源视为一个多维度的复杂体,而非单一组分,是迈向性能稳定的第一步。其石墨化度、颗粒形貌、比表面积和表面官能团,共同决定了复合材料的电学“基因”。

即便选对了碳源,如果它们在基体中无法形成均匀、连续的导电网络,一切都是徒劳。炭黑等纳米级填料极易发生团聚,这些团聚体正是导致性能劣化和不稳定的罪魁祸首。

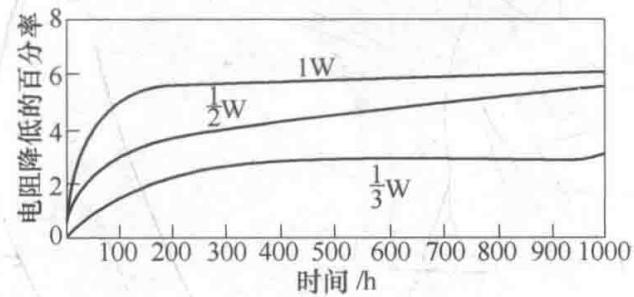

图3 长期电负载下电阻值的变化趋势

图3 长期电负载下电阻值的变化趋势

如何评判分散性?传统的电阻率测试只能给出一个“及格”或“不及格”的笼统结果。而通过扫描电镜(SEM)对材料的离子束抛光横截面进行高倍率成像,我们可以清晰地看到碳填料的真实分布状态,直观地捕捉到那些“隐形”的团聚体。

核心洞见:分散工艺与原材料选择同等重要。一份看似完美的配方,可能因为搅拌、剪切、或偶联剂使用不当而功亏一篑。微观形貌的表征,是验证工艺有效性的唯一可靠途径。

炭基复合材料的性能,最终由碳-聚合物界面决定。这个纳米尺度的“战场”,是环境因素(尤其是湿气)攻击的重点区域。

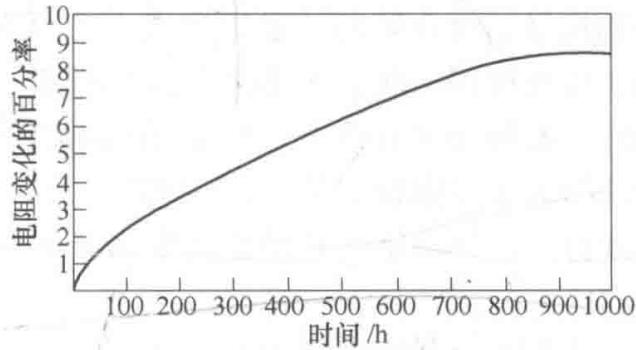

图4 高湿环境下电阻随时间的变化

图4 高湿环境下电阻随时间的变化

核心洞见:材料的稳定性,本质上是其界面的稳定性。在苛刻环境下,对失效模式的分析,必须聚焦于界面层面的物理化学变化。

所以,当您的产品出现性能漂移或批次不一致时,仅仅重复宏观的电性能测试,如同缘木求鱼。您需要的是一份能够深入微观世界的“诊断报告”,它能清晰地回答:

一份真正有价值的检测报告,绝非冰冷数据的堆砌,而是基于应用场景的深度解读。它能将微观世界的‘蛛丝马迹’,翻译成指导你工艺优化、供应链筛选和性能突破的‘行动指南’。当常规检测手段已无法解释您的困惑时,或许是时候寻求更深层次的微观洞察了。

精工博研测试技术(河南)有限公司(原郑州三磨所国家磨料磨具质量检验检测中心),央企,国字头检测机构,提供专业的炭基复合材料检测服务,为您的材料研发与质量控制保驾护航。欢迎垂询,电话19939716636

首页

首页

检测领域

检测领域

服务项目

服务项目

咨询报价

咨询报价