在评估隔热耐火材料时,体积密度和气孔率是绕不开的两个核心指标。它们与材料的热导率、热容乃至机械强度直接挂钩,构成了质量控制的基础。一个普遍的行业共识是:为了追求极致的隔热保温效果,应当选用密度尽可能低的材料。这背后的逻辑很直观——更低的密度通常意味着更高的气孔率,而气孔中的静止空气是优良的绝热介质。

然而,如果将这一原则奉为圭臬,可能会在实际应用中遭遇意想不到的性能瓶颈。事实远比这要复杂。材料的微观组织结构,也就是固相与气相(气孔)的排布方式,对热导率的影响有时甚至超过了密度本身。

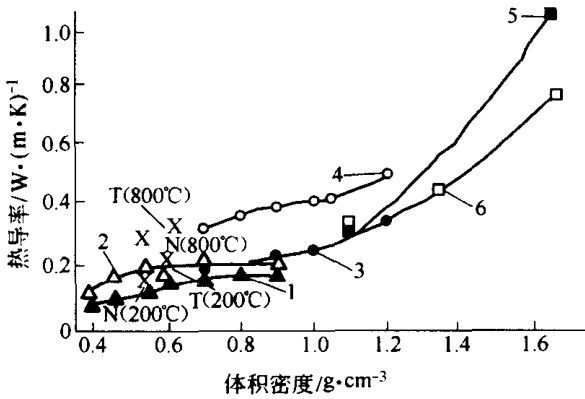

体积密度,即材料质量与其总体积之比,直观地反映了材料的密实程度。在化学与矿物组成确定的前提下,体积密度与热导率通常呈现正相关。如下图所示,无论是硅藻土砖、黏土砖还是高铝砖,其热导率都随着体积密度的增加而上升。

图18-2 各种隔热耐火材料的热导率与体积密度的关系

这张图清晰地揭示了基本规律,但同时也引出了一个更深层次的问题:在体积密度完全相同的情况下,是什么因素导致了热导率的巨大差异?答案,就隐藏在材料的微观结构之中。

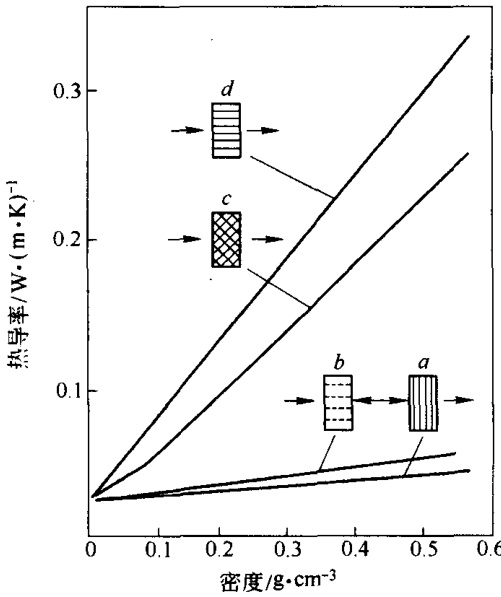

想象一下,同等密度的两种材料,其内部结构可能完全不同。一种可能是由连续的固相骨架包裹着孤立的气孔,另一种则可能是松散的颗粒或纤维被连续的气相所包围。这种结构上的天壤之别,直接决定了热流在材料内部的传递路径和效率。

下图的对比极具启发性。在设定固相热导率为1.40 W/(m·K)、气相为0.023 W/(m·K)的理论模型中,相同密度下的不同结构展现出截然不同的隔热性能。

图18-3 隔热耐火材料的结构对热导率的影响(其中a-纤维质,热流与纤维垂直;b-粉粒状;c-多孔性;d-纤维质,热流与纤维平行)

结果一目了然:

在隔热耐火材料的世界里,密度并非唯一的真理,微观结构才是决定性能的最终裁判。

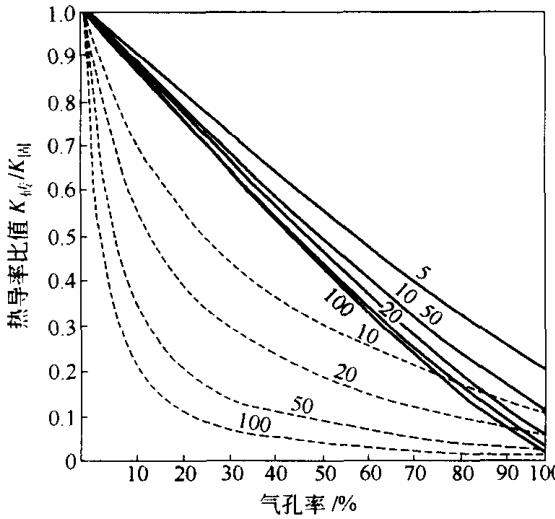

气孔率,作为体积密度的另一面,其与热导率的关系同样受到微观结构的深刻影响。理论上,气孔率越高,热导率越低。但这种降低的效率和趋势,取决于到底是固相连续还是气相连续。

图18-4 隔热材料的气孔率与热导率间的理论关系曲线

上图中的理论曲线揭示了两种不同的行为模式:

这种复杂的相互作用意味着,仅仅依赖供应商提供的体积密度或气孔率数据进行材料选型是远远不够的。要真正实现精准的质量控制和性能预测,必须对材料的体积密度、气孔率、热导率以及关键的微观结构进行系统性的关联分析。准确获取这些数据,并理解它们之间的内在逻辑,对研发新型隔热材料或优化现有窑炉能效至关重要。这需要精密的测试设备和深厚的专业知识积淀,以确保每一个数据的可靠性与可比性。这正是专业检测实验室的核心价值所在。

精工博研测试技术(河南)有限公司(原郑州三磨所国家磨料磨具质量检验检测中心),专业的权威第三方检测机构,央企背景,可靠准确。欢迎沟通交流,电话19939716636

首页

首页

检测领域

检测领域

服务项目

服务项目

咨询报价

咨询报价