镁砖的最终显微结构,并非孤立存在,而是其核心原料——镁砂——内在结构的有机映射。当采用单一镁砂原料时,这种关联表现得尤为纯粹和直接。可以说,理解了不同镁砂的微观世界,就掌握了解析镁砖性能的关键。

工业实践中,镁砂的制备主要遵循三条迥异的工艺路径:电熔法、海水法与烧结法。那么,这几种路径在微观结构上究竟带来了何种差异?

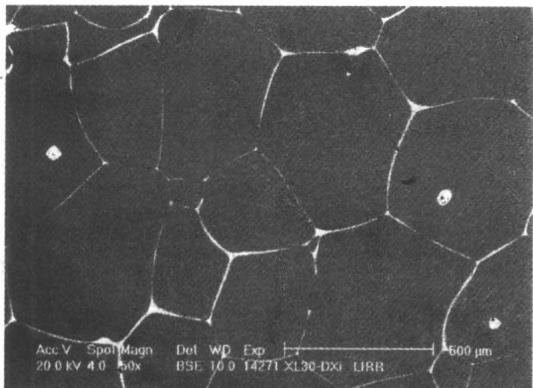

电熔镁砂: 这种通过超高温熔融后结晶的原料,其显微结构以粗大、发育完善的方镁石晶体为标志,晶粒尺寸往往能达到数百微米。这些致密的方镁石晶粒构成了材料的骨架,而晶粒之间的缝隙则由一层薄膜状的硅酸盐相(通常为硅酸二钙CMS和硅酸三钙二镁石C3MS2)所填充,起到了胶结作用。

图3-11 电熔镁砂的典型显微结构,展示了粗大的方镁石晶粒和晶间薄膜状的硅酸盐相

烧结镁砂: 与电熔法不同,烧结镁砂在低于熔点的温度下通过固相反应制成。这一过程使其方镁石晶粒尺寸相对较小,多集中在数十微米,部分也可生长至100 μm以上。其晶间同样分布着薄膜状的硅酸盐相(常见为CMS和镁橄榄石M2S),但其分布和形态与电熔镁砂存在细微差别。

海水镁砂: 这条技术路线从源头上就与众不同。通过化学方法从海水中提取高纯度氢氧化镁,再经煅烧而成。其显微结构特征鲜明:方镁石晶粒大小极为均匀,通常在30 ~ 50 μm范围内,且晶粒内部及晶界处常见封闭的微小气孔。最关键的一点是,由于原料纯度极高,其结构中几乎观察不到液相生成的硅酸盐相。

这三种源于不同工艺的微观“指纹”,直接决定了最终制成的镁砖在致密度、高温强度、抗侵蚀性以及热震稳定性等方面的性能表现。因此,在研发和生产环节,对镁砖进行精确的显微结构表征和镁砂质量分析,是确保最终产品符合严苛工业应用标准的关键步骤。这不仅是理论研究的需要,更是实现稳定生产和质量控制的核心环节。

精工博研测试技术(河南)有限公司(原郑州三磨所国家磨料磨具质量检验检测中心),专业的权威第三方检测机构,央企背景,可靠准确。欢迎沟通交流,电话19939716636

首页

首页

检测领域

检测领域

服务项目

服务项目

咨询报价

咨询报价