在高温工业领域,特别是耐火材料的研发与应用中,“三石”矿物——蓝晶石、硅线石和红柱石——扮演着至关重要的角色。它们同为铝硅酸盐矿物(Al2O3·SiO2),却因结晶构造、真比重等物理化学性质的差异,在受热时展现出截然不同的热膨胀行为。这种特性是其应用价值的核心,其膨胀效应从大到小依次为:蓝晶石 > 硅线石 > 红柱石。

深入理解其应用前,我们首先需要从宏观上把握三者在高温下的核心转变特征。它们加热后都会不可逆地转变为莫来石(3Al2O3·2SiO2)和方石英(SiO2),但转变的温度、速度、体积变化及微观形貌存在显著差异,具体见表1。

表1 三石加热物理化学变化

| 矿物名称 | 硅线石 | 红柱石 | 蓝晶石 |

| 开始转变为莫来石的温度范围/℃ | 1500~1550 | 1350~1400 | 1300~1350 |

| 转化速度 | 慢 | 中 | 快 |

| 转化所需时间 | 长 | 中 | 短 |

| 转化后体积膨胀 | 中 (7%~8%) | 小 (3%~5%) | 大 (16%~18%) |

| 莫来石结晶过程 | 在整个晶粒发生 | 在颗粒表面开始逐步深入内部 | 同红柱石 |

| 莫来石结晶形态及大小 | 短柱状,针状,长约3μm | 针状、柱状,长约20μm | 长针状,长约35μm |

| 莫来石结晶方向 | 平行于原硅线石晶面 | 平行于原红柱石晶面 | 垂直于原蓝晶石晶面 |

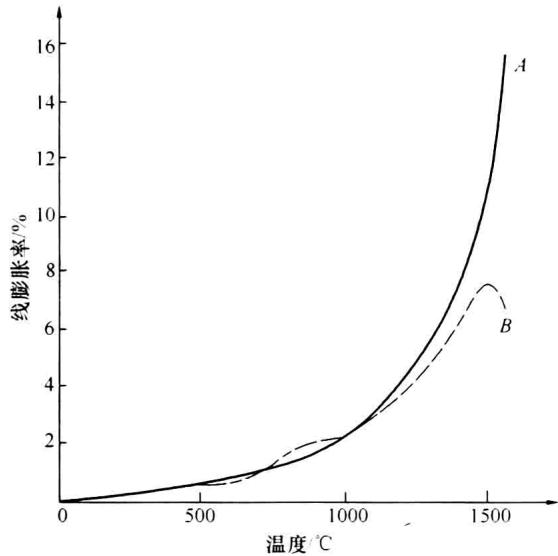

蓝晶石在加热过程中会发生永久性的体积膨胀与分解,其体积密度因此下降至约3.1 g/cm3。从其热膨胀曲线(图1)中可以清晰地观察到,在1000°C之前,其膨胀相对平缓;一旦超过此温度阈值,线性膨胀便急剧加速,至1500°C时,膨胀率可高达16%。

图1 蓝晶石的热膨胀曲线

图1 蓝晶石的热膨胀曲线

蓝晶石的膨胀值并非一成不变,它受到多种因素的协同影响。

正是由于其显著的受热膨胀特性,蓝晶石常被用作不定形耐火材料中的高温膨胀剂。通过在配方中加入5%~15%的蓝晶石精矿,可以有效补偿材料在高温下的收缩,从而确保炉衬等构件整体的体积稳定性。

准确评估蓝晶石原料的纯度、粒度分布及其对应的热膨胀曲线,对于配方设计和产品质量控制至关重要。这需要精密的测试手段和专业的数据解读。 精工博研测试技术(河南)有限公司(原郑州三磨所国家磨料磨具质量检验检测中心),央企,国字头检测机构,专业的权威第三方检测机构,专业检测耐火原料热性能,可靠准确。欢迎沟通交流,电话19939716636

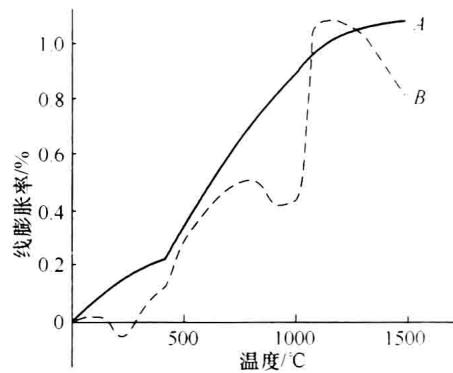

硅线石具备一项宝贵特性:在高温下发生体积膨胀后,冷却下来不会收缩,形成永久性膨胀。它在1500~1550°C的高温区间会不可逆地转化为莫来石和方石英,并伴随7%~8%的体积膨胀。

观察硅线石精矿的线膨胀曲线(图2),可以发现其独特的行为模式:

这表明,硅线石矿样的纯度和品质直接决定了其高温性能的稳定性和可预测性。高纯度、高品质的硅线石才能提供可靠的高温表现。

图2 硅线石的热膨胀曲线

图2 硅线石的热膨胀曲线

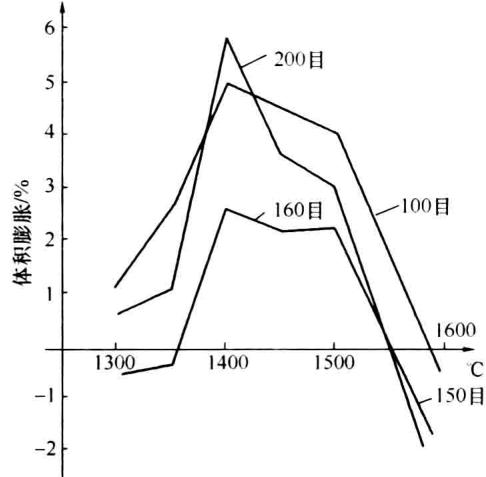

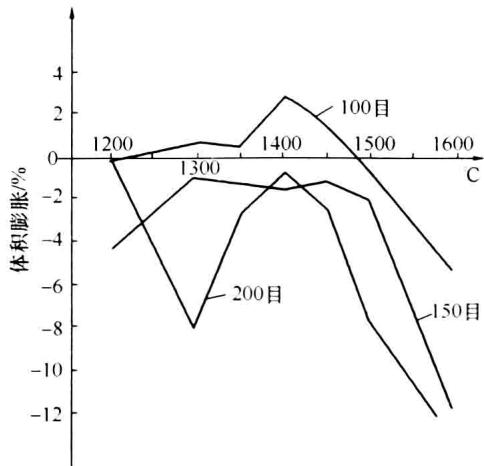

在“三石”中,红柱石的热膨胀性最为温和。以河南产红柱石为例,我们比较两种不同组分的样品:红柱石精矿(Al2O3 60.03%,SiO2 38.88%,杂质1.12%)与红柱石粗晶体(Al2O3 54.86%,SiO2 40.78%,杂质4.30%)。它们的热膨胀曲线分别如图3和图4所示。

图3 红柱石精矿的热膨胀曲线

图3 红柱石精矿的热膨胀曲线

图4 红柱石粗晶体的热膨胀曲线

图4 红柱石粗晶体的热膨胀曲线

分析曲线可知,两种红柱石样品的主要膨胀区都集中在1350~1450°C,并在1400°C附近达到膨胀峰值。这个现象的根本原因是红柱石在此温度区间大量转化为莫来石,相变是体积变化的主导因素。

然而,当温度继续升高至1550°C以上时,试样出现了明显的体积收缩。那么,为何会发生收缩?这是因为在此高温下,由烧结作用引发的材料致密化效应,超过了残余相变所能提供的体积膨胀。

进一步对比发现,在红柱石从开始分解到完全莫来石化的整个温区内,原料的粒度扮演着制约其体积变化的关键角色。同时,杂质含量也显著影响其热膨胀性:杂质含量越高,莫来石化的起始温度越低,但其总的体积膨胀效应则会相对减弱。

首页

首页

检测领域

检测领域

服务项目

服务项目

咨询报价

咨询报价