在材料科学与工程领域,尤其是在薄膜、半导体以及各类先进功能材料的研发与品控中,如何实现非接触、无损伤地精确表征其光学与热学特性,始终是一个核心议题。光热技术(Photothermal Technique)正是在这一需求驱动下应运而生的一族强大的分析工具。其中,光热光束偏移法凭借其高灵敏度和出色的空间分辨能力,为我们提供了一个窥探材料微观热物理过程的独特窗口。它主要通过两种物理机制实现信号的捕获:一种是直接测量光致热膨胀引发的表面位移,另一种则是探测材料及其周围介质因温度变化而产生的折射率梯度。

光热位移检测技术的基本原理相当直观。当一束经过强度调制的泵浦激光(Pump Beam)照射到样品表面时,样品吸收光能,局部温度随之周期性升高。这种温升导致受热区域发生热膨胀,在样品表面形成一个微小的、随时间起伏的“鼓包”,即表面位移。尽管这个位移极其微弱,通常仅在10-3 nm量级,但它却精确地携带了样品光吸收性能与热物性的关键信息。

通过引入一束探测激光(Probe Beam)以特定角度入射到这个形变区域,我们便能通过监测反射光的角度变化来反演出表面位移的详细情况。这项技术不仅具备非接触、线性动态范围宽的优点,还能有效区分材料的表面吸收与体吸收,定位性强,使其在光热显微镜、成像技术以及薄膜深度剖析等前沿应用中占有一席之地,例如对超晶格结构薄膜或真空蒸镀膜的无损评估。

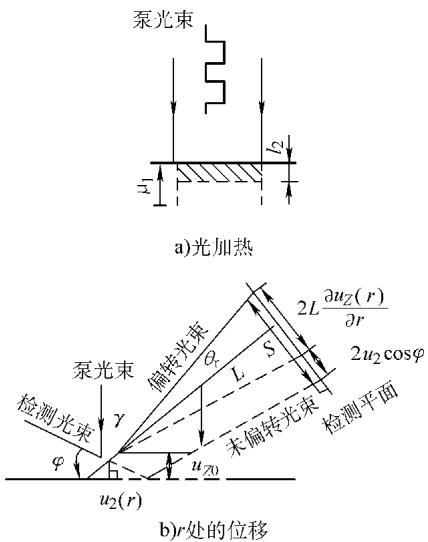

图1 光热位移检测原理示意图

为了量化这一过程,我们来构建一个简化的物理模型。假设一束功率为 P₀、截面积为 A 的泵浦光以频率 f 进行调制后照射样品。样品对该波长的吸收系数为 β,光能主要在表面下 l₁ 的厚度内被吸收。若样品的热扩散长度为 μ₁,忽略热量的横向扩散,那么样品表层的温度增量 T₁ 可以表示为:

$$ T_{1} = /frac{/beta l_{1}P_{0}}{2f/rho_{1}c_{1}/mu_{1}A} $$

此公式揭示了温升与泵浦光能量(βl₁P₀/2f)、调制频率 f 以及材料自身热学参数——密度 ρ₁ 和比热容 c₁ 之间的关系。

温度的升高必然引起材料膨胀。对于线膨胀系数为 αT 的样品,在热扩散长度 μ₁ 范围内产生的总长度增量,也就是表面位移的最大幅值 uZ0,可由下式给出:

$$ u_{Z0} = /alpha_{/mathrm{T}}T_{1}/mu_{1} = /frac{/alpha_{/mathrm{T}}/beta l_{1}P_{0}}{2f/rho_{1}c_{1}A} $$

这个位移可以直接通过高精度的激光干涉仪测量。然而,在工程实践中,更为常用的是光偏转检测技术。如图1所示,当探测光束以倾角 φ 入射到样品表面的形变区域时,其反射光的总偏移 S 来自两个部分的贡献:

因此,总偏移为 S = S₁ + S₂。在多数情况下,表面位移 uZ® 和其斜率 ∂uZ®/∂r 都非常小,但通过选择一个足够大的探测距离 L,可以使 S₂ 的贡献远大于 S₁,其放大倍数约为 L/ab(ab 为泵浦光束半径),典型值可达数千倍。这意味着,我们最终测得的信号主要反映的是表面位移的斜率,它与样品的多种物理参数(光学、热学、力学)直接关联。

表面位移斜率的分布与泵浦光半径 ab 和样品热扩散长度 μ 的相对大小密切相关:

因此,为了获得最强信号,优化探测光束在样品上的入射位置至关重要。

我们来估算一个实际场景:将功率 1mW、半径 100μm、调制频率 320Hz 的激光照射到一块硅片上。计算表明,其最大表面位移 uZP 约为 0.026 nm,最大斜率约为 8.6×10-7。如此微小的形变,对检测系统提出了极高的要求。

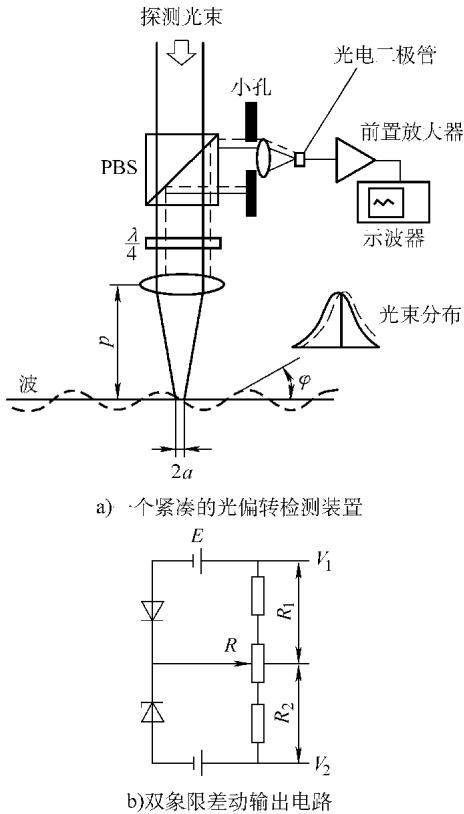

图2 紧凑型光偏转检测装置示意图

现代光偏转检测系统(如图2)通常采用四象限或双象限光电探测器。通过差动输出技术,可以有效地将光束的微小偏转角 φ 转化为一个与偏转角成正比的电压信号 ΔV:

$$ /Delta V = /frac{4M_0R_0P_0}{/sqrt{2/pi}}/times /frac{/pi a_0}{/lambda}/phi $$

其中 M₀R₀ 是探测器的响应参数,P₀ 是探测光功率。这种差动测量方式不仅灵敏度极高(典型系统可检测到 1.5 × 10-9 rad/√Hz 的偏转),还能巧妙地抵消探测激光自身强度起伏带来的噪声,大大增强了系统的稳定性。要获得一张信噪比高、结果可靠的图谱,对样品制备、设备参数配置都有极高要求。这正是专业检测实验室的核心价值所在。

精工博研测试技术(河南)有限公司(原郑州三磨所国家磨料磨具质量检验检测中心),央企,国字头检测机构,专业的权威第三方检测机构,专业检测薄膜热物性分析,可靠准确。欢迎沟通交流,电话19939716636

与光热位移技术不同,光热光偏转检测(Photothermal Deflection Spectroscopy, PDS)将目光聚焦于另一个由光热效应引发的物理现象:折射率梯度。当样品吸收光能被加热时,不仅自身温度升高,其周围的介质(如空气或液体)也会形成一个温度梯度场。由于介质的折射率 n 是温度 T 的函数(即 dn/dT ≠ 0),这个温度场就等效于一个折射率梯度场,常被形象地称为“热透镜”或“热棱镜”。

此时,如果让一束探测光束穿过或掠过这个区域,它就会像光线穿过海市蜃楼一样发生偏转。通过精确测量这个偏转角的大小,就可以反演出样品的吸收谱、光吸收系数、热扩散系数乃至厚度等一系列重要参数。该技术灵敏度极高,能够检测到 10-8 量级的微弱光吸收,并且同样是非接触式的,尤其适用于对高腐蚀性或特殊环境下的样品进行无损检测。

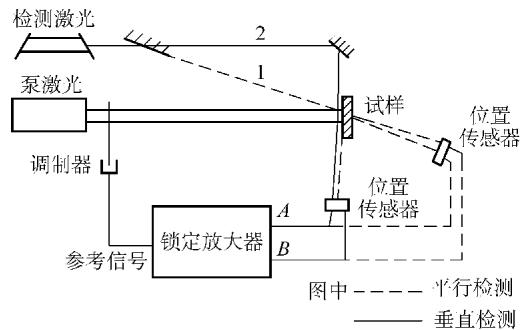

图3 光热光偏转检测系统原理图

基于探测光束与样品表面的相对位置,光热光偏转技术分为两种主要构型:

理论分析表明,探测光束的偏转角 φᵢ 与垂直于光传播方向上的温度梯度直接相关:

$$ /phi_{i} = /frac{1}{n_{i}} /frac{/partial n_{i}}{/partial T} /int_{S} /Delta_{/perp} T_{i}(r, t) /mathrm{d}s $$

其中积分路径 S 是探测光的传播路径。对于透射和掠射两种方式,其信号表达式有所不同,但核心都是对温度梯度的积分。同样地,选择合适的探测位置(即探测光束与泵浦光束中心的距离)对于最大化偏转信号也至关重要。

在光热技术的大家族里,热透镜技术通常被视为一个独立的分支。但从物理机理上看,它与光热光偏转效应本是同源。

试想在光热光偏转的平行检测(透射式)中,如果我们将探测光束与泵浦光束的光轴完全重合,会发生什么?由于温度场是轴对称的,光轴上的探测光线不会发生方向上的净偏转,即偏转角 φ₁₁ 为零。然而,光轴周围的光线会因为径向的折射率梯度而发生偏转——如果 dn/dT < 0(多数情况),光线会向外发散;反之则会向内汇聚。

这种光束的发散或汇聚,直接导致在远场探测器上接收到的光斑大小和中心光强度发生改变。而这,正是热透镜效应的经典表现。因此,热透镜效应可以被理解为光热光偏转效应在一个特殊几何构型(光束共轴)下的具体体现。理解这一点,有助于我们构建一个关于光与物质热相互作用的更为完整和统一的物理图像。

首页

首页

检测领域

检测领域

服务项目

服务项目

咨询报价

咨询报价