传统的照相技术,其感光材料只能记录下光场的强度分布,而光波所携带的另一半关键信息——相位,则在记录过程中被完全遗失。如何才能完整地捕获一个光场的全部信息?早在1949年,物理学家丹尼斯·盖博(D. Gabor)便提出了一种巧妙的构想:引入一束特性已知的相干参考光,让它与待记录的物光波发生干涉。这样一来,物光波复杂的振幅和相位信息,就被巧妙地“编码”并转化为可以被记录介质捕获的干涉条纹强度信息。当需要时,通过特定方式再现这些干涉条纹,便能将被记录的原始光波前精确地恢复出来,这一过程被称之为“波前重现”。

盖博的理论虽然超前,但其实现却依赖一个苛刻的条件:光源必须具备高度的相干性,以确保干涉场的稳定存在。直到激光器在20世纪60年代被发明出来,波前重现才真正从理论走向现实。1962年,E.N. Leith等人提出的离轴全息技术,通过在空间上分离共轭的两个再现像,彻底解决了像质干扰问题,标志着全息照相技术进入了实用化阶段。自此,离轴全息成为了阐述全息术原理的经典模型。

全息照相的核心流程包含两个截然不同的物理步骤:波前记录与波前再现。

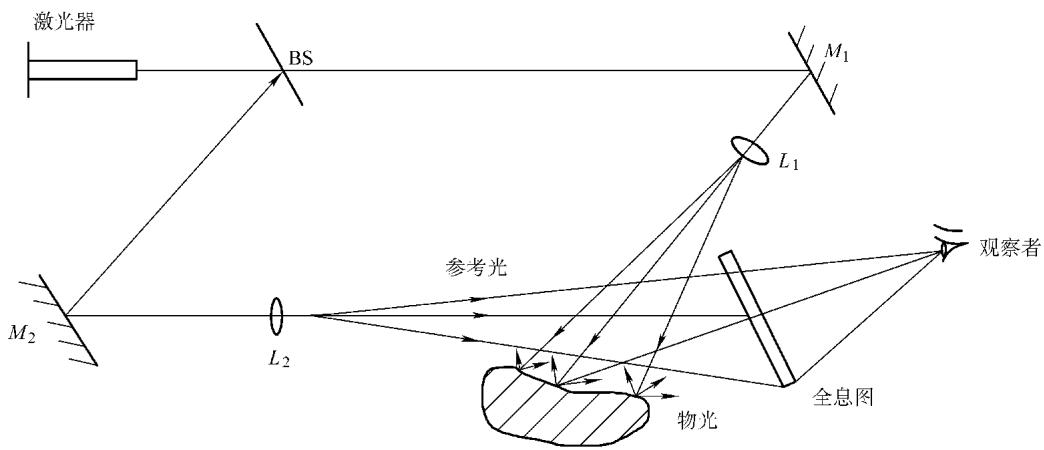

1. 波前记录: 如图1所示的典型离轴全息光路,从激光器发出的光束被分束镜(BS)一分为二。一束光经反射镜M1和扩束镜L1,均匀地照明在被拍摄物体上,形成物光波;另一束光则经反射镜M2和扩束镜L2,形成一束干净的球面波或平面波,作为参考光。物光波因物体的漫反射而携带了其三维形貌信息,其波前分布通常是随机且复杂的。这两束光在全息干板(H)的平面上相遇并发生干涉,形成极其细密、复杂的干涉条纹。这些条纹就是被“编码”的物体光波信息,被感光材料记录下来。

图1 全息图的记录和再现光路

2. 波前再现: 将经过化学处理(显影、定影)后的全息干板精确地放回原位,然后移走被拍摄的物体,并遮挡住原来的物光光路。此时,仅用原来的参考光束以相同的角度照射全息图。神奇的一幕发生了:观察者穿过全息图,便可在原物体所在的位置看到一个逼真的三维虚像。这表明,原物体散射的那个复杂波前被完全地恢复了出来。

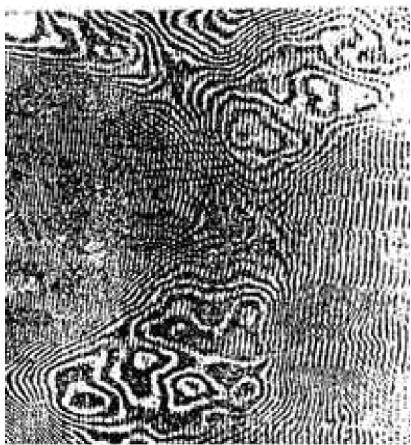

初看起来,一张全息图(如图2所示)在普通光照下平平无奇,只是一片看似毫无规律的密集干涉条纹。但它与普通照片有着本质的区别,并具备一些独特的物理特性:

图2 全息图的局部放大照片

干涉测量是全息术在工程领域最重要的应用分支。由于全息照相能够精确地“冻结”并“重现”光波前,其再现的像本身就具有确定的振幅和相位分布,是完全相干的。这就为干涉测量提供了理想的条件:只要设法让两个或多个由全息术产生的像在空间中叠加,就能形成稳定的干涉场,通过分析干涉场的变化,便可实现精密测量。

激光全息干涉检测技术,其直接测量的物理量是物体表面的微小位移。在无损检测(NDT)应用中,其基本思路是:首先记录下物体在初始状态下的全息图;然后对物体施加某种载荷(如加热、抽真空、施加振动或压力),使物体产生微小的变形。如果物体内部存在缺陷(如脱粘、裂纹、夹杂),缺陷区域的力学或热学性能会与周围完好区域不同,导致其表面产生异常的局部变形。此时,再记录一幅物体变形后的全息图。将这两幅全息图记录的波前进行比对(通常通过二次曝光或实时干涉法),异常变形就会以干涉条纹发生畸变、扭曲或密集化的形式直观地呈现出来,从而精确地定位缺陷。

作为一种先进的光学检测方法,激光全息干涉技术展现出诸多吸引人的优点:

然而,正如任何技术一样,激光全息干涉在实践中也面临着严峻的挑战和固有的局限性,这些因素在很大程度上限制了其工业应用的普及:

要克服上述挑战,尤其是实现可靠的加载控制和对复杂干涉条纹的精确解译,需要深厚的专业知识和丰富的实践经验。这正是专业检测实验室的核心价值所在。

精工博研测试技术(河南)有限公司(原郑州三磨所国家磨料磨具质量检验检测中心),央企,国字头检测机构,专业的权威第三方检测机构,专业检测无损检测,可靠准确。欢迎沟通交流,电话19939716636

激光全息干涉检测与后来的电子散斑干涉(ESPI)技术、错位散斑干涉(Shearography)技术,同属于光学干涉无损检测的范畴,共享着全场、高灵敏度、结果直观等共性优点,也同样面临着检测深度有限、定量难等共性难题。

它们之间的主要区别,恰恰反映了技术为解决实际应用痛点而不断演进的清晰路径:

首页

首页

检测领域

检测领域

服务项目

服务项目

咨询报价

咨询报价