在无损检测(NDT)领域,尽管数字化成像技术飞速发展,传统的工业射线照相(Radiographic Testing, RT)凭借其高可靠性、直观性和成熟的标准体系,至今仍在关键部件的质量控制中占据着不可替代的地位。而射线胶片,作为承载内部结构信息的最终媒介,其性能直接决定了检测的灵敏度与可靠性。理解胶片的底层逻辑,是每一位无损检测工程师的必备技能。

本文将系统性地剖析工业射线胶片,从其微观结构出发,深入解读各项感光特性参数,并最终落实到实际应用的分类与选型策略,旨在为一线工程师与科研人员提供一份翔实的技术参考。

射线胶片看似简单,实则是一种精密的多层结构材料。其核心功能层是乳剂层,这也是胶片与普通照相胶片最显著的区别所在。

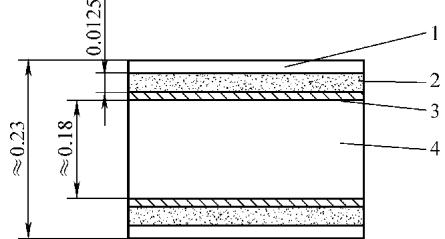

图1 射线胶片结构示意图(1—保护层 2—乳剂层 3—粘结剂 4—片基)

射线胶片与普通胶片的核心差异体现在两个层面:一是其乳剂层对高能X射线和γ射线具有特定的感光谱;二是为了有效吸收穿透力强的射线,其乳剂层设计得更厚。

胶片的性能并非单一指标,而是一系列相互关联、相互制约的参数。理解这些参数是掌握射线照相技术的关键。

黑度 (Density, D),在行业内也常被称为光学密度,是量化胶片影像“黑”的程度的物理量。它定义为入射光强度(或亮度)与透射光强度(或亮度)之比的常用对数。

D = lg(I₀ / I)D = lg(L₀ / L)式中,I₀ 和 L₀ 分别代表入射光强度和亮度,而 I 和 L 代表穿过胶片后的透射光强度和亮度。黑度是一个无量纲的对数值,D=2.0意味着透射光强度仅为入射光的1%。

曝光量 (Exposure, H),理论上指胶片在曝光期间接收的辐射总能量,定义为射线强度 I 与曝光时间 t 的乘积:

H = I × t

在射线检测的实际操作中,曝光量的表述更为具体。对于X射线,通常用管电流(mA)与曝光时间(s)的乘积(mAs)来衡量;对于γ射线,则使用放射源的活度(Ci或Bq)与曝光时间的乘积(Ci·h)来表征。

互易律是光化学反应的一条基本定律,它指出,化学效应仅取决于吸收的总能量,而与能量的吸收速率无关。应用在射线照相中,这意味着只要曝光量 I × t 的乘积是一个常数,无论高强度短时间曝光,还是低强度长时间曝光,最终得到的胶片黑度应该是相同的。

在工业射线照相中,无论是配合金属增感屏使用还是直接曝光,通常都认为互易律是成立的。这为曝光参数的灵活调整提供了理论依据。

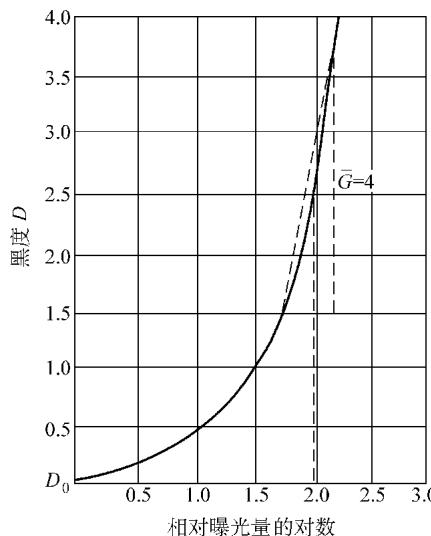

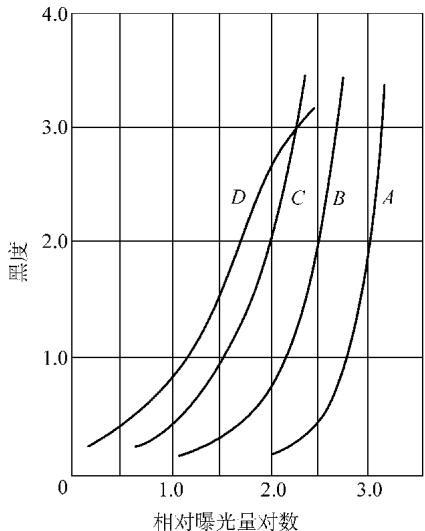

将胶片经过一系列曝光和标准暗室处理后,以黑度 D 为纵坐标,曝光量对数 lgH 为横坐标,绘制出的关系曲线就是胶片特性曲线。这条曲线几乎包含了胶片所有的核心感光信息,是评估和比较胶片性能最重要的工具。

图2 典型工业射线胶片的特性曲线

一条典型的特性曲线可分为几个区域:

D = G × lgH + K,其中 G 为曲线斜率(梯度),K 为常数。特性曲线衍生出四个评价胶片性能的核心指标:

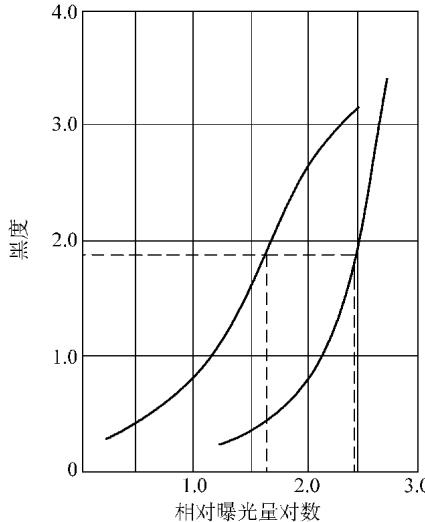

感光度 (Sensitivity, S):也称感光速度,定义为产生某一指定黑度(如D=2.0)所需曝光量的倒数。感光度越高的胶片,达到同样黑度所需的曝光时间越短,检测效率越高。

图3 不同感光度胶片的特性曲线比较

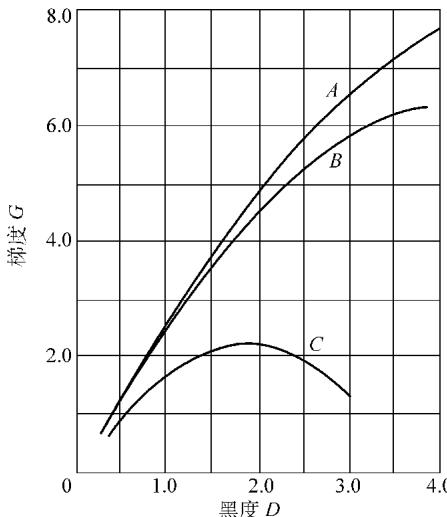

梯度 (Gradient, G):即特性曲线上某一点的切线斜率,过去也称反差系数γ。梯度直接反映了胶片再现被检工件厚度差异的能力。梯度越大,微小厚度差在胶片上形成的黑度差就越显著,即影像反差越大,缺陷识别能力越强。由于梯度随黑度变化,通常会采用指定黑度范围(如2.0-4.0)内两点连线的斜率,即平均梯度 Ḡ,来评价胶片的整体反差性能。

图4 不同类型胶片的梯度与黑度关系

灰雾度 (Fog, D₀):指未经任何曝光的胶片,在标准显影后呈现的固有黑度。它来源于胶片制造、储存和冲洗过程,是影像中的“背景噪声”,应尽可能低。

宽容度 (Latitude):定义为特性曲线直线部分在曝光量对数轴上的投影长度。宽容度大的胶片,能同时清晰记录较厚和较薄部位的细节,适用于厚度差异大的工件。宽容度与梯度通常成反比关系。

粒度 (Granularity):指乳剂层中卤化银颗粒的尺寸。它是决定胶片分辨率的微观基础。粒度越小,能记录的细节越精细,但通常感光度越低,梯度越高。反之,粗粒胶片感光度高,但分辨率较低。

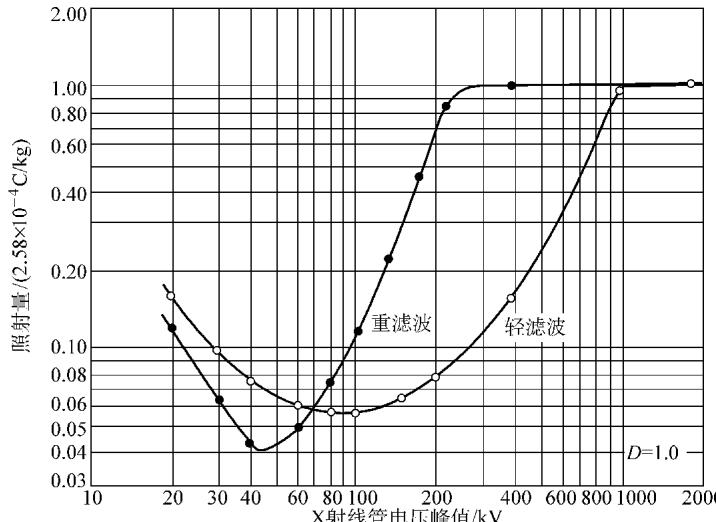

光谱特性 (Spectral Properties):胶片对不同能量(波长)的射线,其敏感性是不同的。这意味着要达到相同的黑度,使用不同能量的射线源需要调整曝光量。

图5 X射线胶片的谱灵敏度曲线示例

需要强调的是,胶片的感光度、梯度和灰雾度等性能会随着储存时间的延长而衰退(即“老化”),并且对显影的温度、时间、药液浓度等条件极为敏感。

当射线光子穿过胶片时,会在乳剂层的卤化银晶体中引发一系列光化学反应,形成人眼不可见的潜影 (Latent Image)。潜影是最终影像的“蓝图”,经过显影处理才被放大为可见的金属银影像。

潜影的形成过程可简化为两个阶段:

Br⁻ + hν → Br + e⁻Ag⁺ + e⁻ → Ag曝光过程中,上述过程在感光中心不断重复,形成由数个到数十个银原子组成的银原子团,这便是潜影中心。所有潜影中心构成了完整的潜影。潜影并不稳定,会随时间和温湿度变化而减弱,这种现象称为“潜影衰退”。

射线照相效应与普通可见光照相的一个根本区别在于其“一次撞击”能力。一个高能射线光子所携带的能量,足以使一个甚至多个卤化银颗粒完全达到可显影的程度。这导致了射线照相不存在可见光照相中的“曝光量阈值”和“互易律失效”现象。

选择合适的胶片是确保检测质量的第一步。工业射线胶片的分类方法也在不断演进。

传统上,胶片按用途分为增感型(与荧光增感屏配合使用)和非增感型(直接曝光或与铅增感屏配合)。按感光特性,国际标准曾提出过基于粒度、感光度和梯度的G1-G4分类法。

表1 早期射线胶片分类性能要求(示例)

| 类型 | 粒度要求 | 粒度尺寸/μm | 感光度S要求 | 相对值 | 梯度G要求 | G (D=2.0) | G (D=4.0) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| G1 | 微粒 | 0.1~0.3 | 很低 | 7.0 | 很高 | >4.0 | >8.0 |

| G2 | 细粒 | 0.3~0.5 | 低 | 3.0 | 高 | >3.7 | >7.5 |

| G3 | 中粒 | 0.5~0.7 | 中 | 1.0 | 高 | >3.5 | >6.8 |

| G4 | 粗粒 | 0.7~1.1 | 高 | 0.5 | 中 | >3.0 | >6.0 |

图6 不同类别胶片的特性曲线比较

然而,实践表明,胶片的最终表现是其自身、增感屏和暗室处理三者共同作用的结果。因此,现代标准(如我国等效采用的GB/T 19348.1)引入了“胶片系统 (Film System)”的概念。胶片系统将胶片、铅增感屏、冲洗药液配方和程序作为一个整体进行评估和分类。

这种系统化的评估方法,更能真实反映胶片在实际应用中的综合性能,对确保检测结果的一致性和可比性至关重要。

精工博研测试技术(河南)有限公司(原郑州三磨所国家磨料磨具质量检验检测中心),央企,国字头检测机构,专业的权威第三方检测机构,专业检测射线照相检测,可靠准确。欢迎沟通交流,电话19939716636

胶片系统主要依据以下三个在特定条件下测得的性能指标进行分类:

表2 胶片系统的主要特性指标(依据GB/T 19348.1—2003)

| 胶片系统类别 | 梯度最小值 Gmin (D=2.0) | 梯度最小值 Gmin (D=4.0) | 颗粒度最大值 σDmax (D=2.0) | (梯度/颗粒度)最小值 (G/σD)min (D=2.0) |

|---|---|---|---|---|

| T1 | 4.3 | 7.4 | 0.018 | 270 |

| T2 | 4.1 | 6.8 | 0.028 | 150 |

| T3 | 3.8 | 6.4 | 0.032 | 120 |

| T4 | 3.5 | 5.0 | 0.039 | 100 |

| 注:表中的黑度均指灰雾度以上的净黑度。 |

从T1到T4,胶片的粒度逐渐变粗,感光速度相应增快,但梯度和信噪比则递减。

胶片的选用必须严格依据检测标准和被检工件的具体要求。

总而言之,从胶片选型到曝光参数制定,再到暗室处理,射线照相的每一个环节都构建在对胶片物理化学原理的深刻理解之上。只有系统地掌握这些知识,才能在确保质量的前提下,实现检测效率与成本的最佳平衡。

首页

首页

检测领域

检测领域

服务项目

服务项目

咨询报价

咨询报价