作为一名在精工博研实验室深耕多年的碳材料科学家,我见过太多令人扼腕的研发项目。最典型的情景莫过于此:您的团队耗费数月,终于开发出一款性能惊艳的碳基吸波复合材料,实验室样品在特定频段的吸收率超过99%(反射损耗 > 20dB)。然而,当项目进入中试或首批生产,性能却断崖式下跌,批次间一致性差得一塌糊涂。配方、工艺明明没变,问题究竟出在哪里?

这并非个例。无论您是在为下一代战机开发隐身涂层,为5G基站设计电磁屏蔽(EMI)壳体,还是在构建用于EMC测试的电波暗室,只要用到碳材料作为吸波剂,就必然会遭遇从“理论可行”到“工程实现”的鸿沟。这道鸿沟,恰恰是常规材料规格书和教科书上那些完美模型所忽略的——微观结构的不确定性。

今天,我们不谈泛泛的原理,只聊聊那些导致您产品失效的“坑”,以及如何通过深度的材料表征,将这些不确定性转化为可控的性能指标。

电磁波进入材料后,命运无非三种:被表面反射、被内部吸收、或直接穿透。一个优异的吸波体,目标是让反射和穿透都趋近于零。教科书告诉我们,这依赖于两大核心原则:

碳材料,作为一种典型的介电损耗型材料,其轻质、低成本和易加工性使其远胜于笨重的铁氧体等磁性材料。其吸波机理主要依赖于碳的导电网络在高频电场下引发的极化和传导过程。

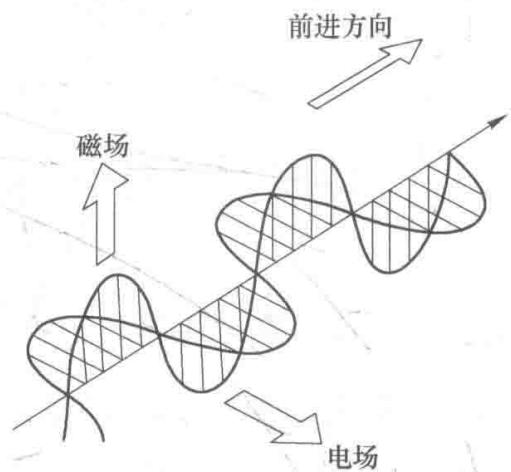

图1:电磁波的电场与磁场分量

然而,现实中的失效,往往就源于对这两个核心原则的误读。

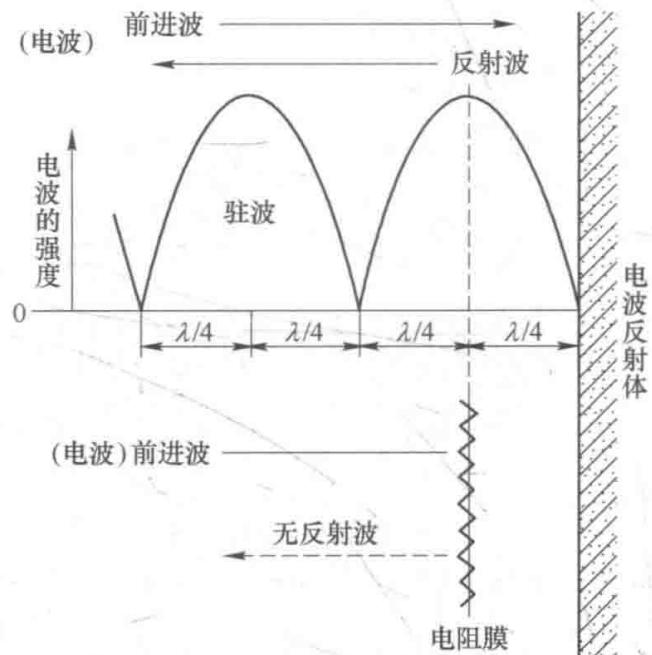

许多工程师痴迷于寻找高介电损耗的填料,却忽略了阻抗匹配才是第一道门槛。一个经典的结构是λ/4波长型吸波体(Salisbury Screen),它将一层特定面电阻的电阻膜(如碳纤维毡)放置在距离金属背板1/4波长的位置。

图2:电阻膜型吸波体(λ/4型)原理示意

理论上,当电阻膜的面电阻为377Ω时,可以实现对特定频率的完美吸收。但真正的“坑”在于:

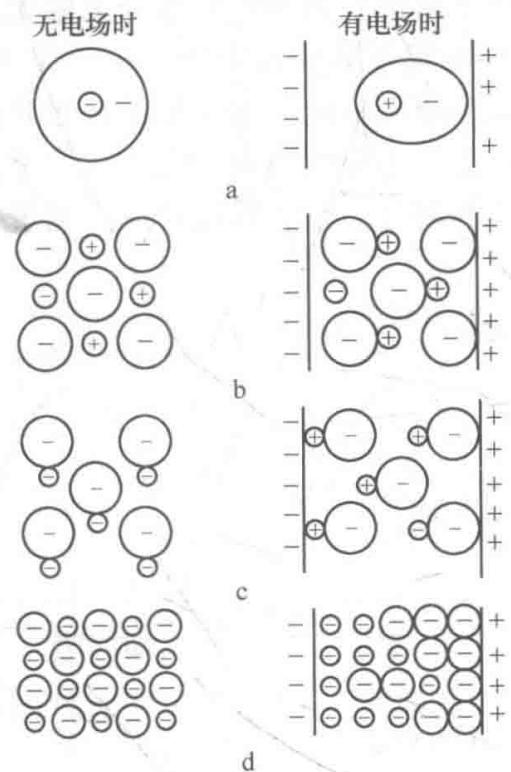

当电磁波进入材料内部,真正的“内心戏”才开始上演。介电损耗主要源于各种极化弛豫过程,如界面极化、偶极子转向极化等。

图3:材料内部的多种极化机制

这里的性能陷阱更为隐蔽:

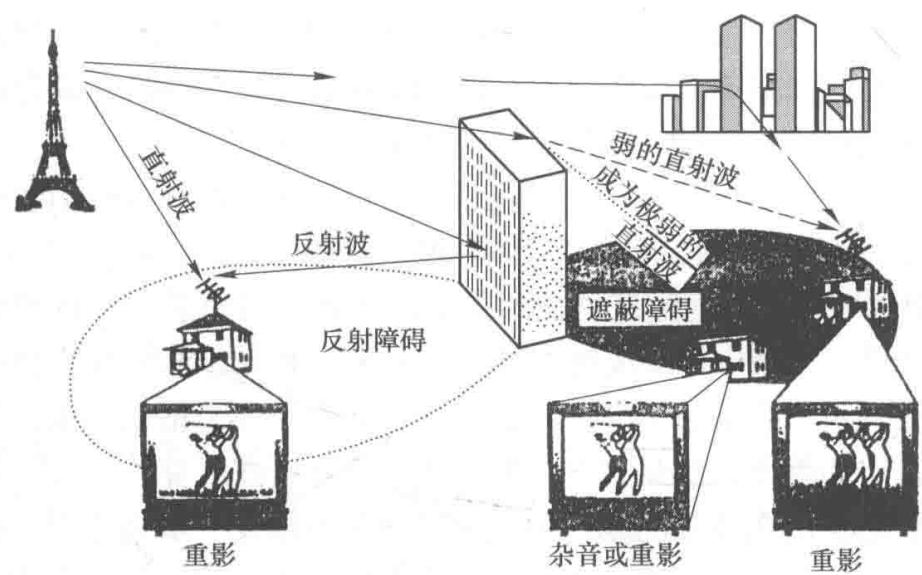

图4:电磁波干扰示意,解决这类问题需要针对性的材料设计

既然理论模型与工程现实存在巨大鸿沟,我们唯一的出路就是借助先进的表征手段,去“看清”材料内部到底发生了什么,将那些不可控的“微观元凶”揪出来。

要评价一个吸波材料,最核心的参数是其复介电常数 (ε = ε’ - jε’‘) 和复磁导率 (μ = μ’ - jμ’')。对于碳材料,我们主要关注复介电常数。

通过矢量网络分析仪(VNA)配合特定的测试夹具(如波导法、同轴法),我们可以精确测量材料在从MHz到几十GHz宽频范围内的电磁参数。这份频谱图,就是您材料的“电磁指纹”。

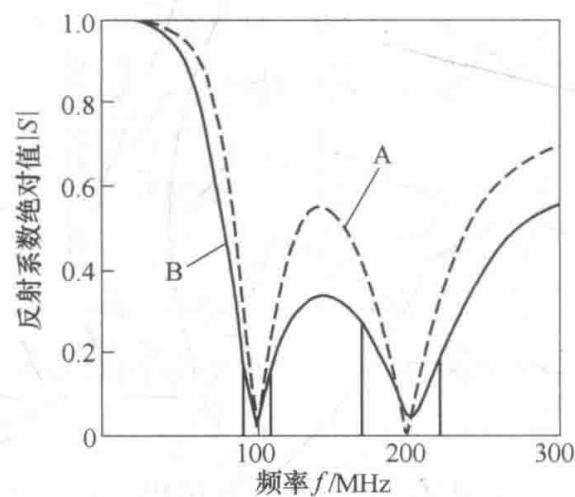

图5:典型的吸波材料反射损耗与频率关系曲线

有了这份指纹,我们就能回答那些棘手的问题:

然而,仅有电磁参数还不够。它告诉我们“是什么”,但无法解释“为什么”。要真正解决问题,必须将电性能与材料的微观形貌进行关联分析。

一份真正有价值的检测报告,绝非冰冷数据的堆砌,而是基于应用场景的深度解读。它能将微观世界的“蛛丝马迹”,翻译成指导你工艺优化、供应链筛选和性能突破的“行动指南”。当常规检测手段已无法解释您的困惑时,或许是时候寻求更深层次的微观洞察了。

精工博研测试技术(河南)有限公司(原郑州三磨所国家磨料磨具质量检验检测中心),央企,国字头检测机构,提供专业的吸波材料检测与失效分析服务,为您的材料研发与质量控制保驾护航。欢迎垂询,电话19939716636

首页

首页

检测领域

检测领域

服务项目

服务项目

咨询报价

咨询报价