在水处理、化工分离和资源回收领域,电渗析技术因其高效、环保的特性扮演着愈发重要的角色。作为该技术的心脏部件,电极的选择直接决定了整个系统的运行稳定性、能耗和维护成本。在众多候选材料中,石墨电极凭借其优异的导电性、耐腐蚀性以及无可比拟的成本优势,占据了市场的半壁江山。

然而,作为一名长期在失效分析一线工作的碳材料科学家,我必须指出一个残酷的现实:您在采购时看到的“物美价廉”的石墨电极,在实际运行中可能成为导致系统频繁停机、效率衰减的“成本黑洞”。当您的电渗析装置出现槽电压升高、产水水质下降、电极过早碎裂脱落等问题时,根源很可能就藏在那些被规格书所忽略的微观结构细节之中。

电渗析系统中,阴极环境相对温和,主要面临析氢和可能的碱性结垢问题。真正的考验在于阳极。在阳极室,水被电解,产生高浓度的H⁺,形成强酸性环境。更致命的是,如果原水中含有氯离子(这在海水淡化、工业废水处理中极为常见),阳极还会大量析出氯气,并伴随产生具有极强氧化性的新生态氧[O]。

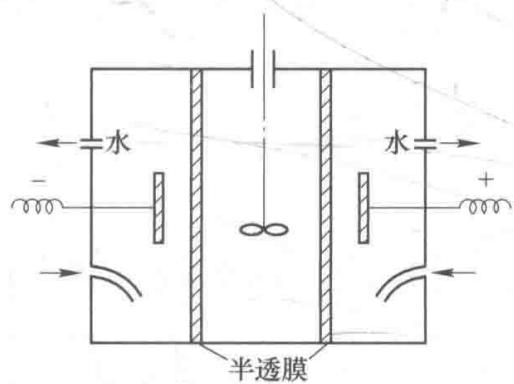

图1 电渗析器基本工作原理

在这个由强酸、强氧化性气体和高电位构成的“炼狱”中,石墨电极面临着双重打击:

这种“层层剥离”式的失效模式,不仅缩短了电极寿命,其脱落的碳粉还可能堵塞流道、污染离子交换膜,导致整个系统瘫痪。

为什么同样标称“高密度”、“耐腐蚀”的石墨电极,实际使用寿命却天差地别?问题出在常规规格书无法体现的三个核心品控盲区。

供应商常以体积密度(如1.8 g/cm³)作为衡量石墨致密性的指标。然而,这只是一个宏观平均值。真正决定耐腐蚀性的是孔隙的性质——特别是开口孔隙率和孔径分布。

两块密度相同的石墨,一块可能内部主要是封闭的、孤立的微孔;而另一块则可能充满了相互连通的、贯穿性的宏孔。在阳极环境中,腐蚀介质(H⁺, Cl⁻)会沿着这些连通的孔隙网络长驱直入,深入电极内部,造成“内伤”。这种从内部开始的腐蚀,其破坏性远大于单纯的表面腐蚀,也是导致电极突然碎裂的关键原因。

仅仅依赖体积密度参数,无法判断石墨抵御介质渗透的能力。

为了封堵孔隙、提升抗氧化性,对石墨进行树脂(如酚醛、呋喃树脂)浸渍是标准工艺。然而,浸渍处理的效果是一个巨大的“黑箱”。

这些问题,仅凭肉眼和常规检测根本无法回答。一个未经充分或均匀浸渍的石墨电极,其寿命可能比未浸渍的还要短,因为局部腐蚀会造成应力集中,加速其解体。

石墨电极的导电性和化学稳定性,根植于其石墨化的程度。通过**X射线衍射(XRD)**分析,我们可以获得d002晶面间距等参数,定量评价其石墨化程度。石墨化程度越高,层状结构越规整,导电性越好,抗氧化能力也越强。

此外,**拉曼光谱(Raman)**能灵敏地捕捉到石墨晶格的缺陷和无序度(以ID/IG比值为标志)。材料在加工、运输或使用过程中产生的微裂纹和应力,都会在拉曼光谱上留下痕迹。这些“亚健康”状态的微观缺陷,正是腐蚀开始的“薄弱环节”。

面对这些隐蔽的性能陷阱,仅仅依赖供应商的规格书进行选材是远远不够的。在精工博研,我们为客户建立了一套从微观到宏观的石墨电极深度质量评估与失效分析方案,旨在将“事后补救”转变为“事前预防”。

微观形貌与元素分析 (SEM-EDS): 使用扫描电镜(SEM)直观地观察石墨的颗粒形态、粘结剂分布、孔隙结构以及树脂浸渍的填充情况。结合能谱仪(EDS),可以分析特定区域的元素组成,判断是否存在杂质富集或浸渍不均。

孔隙结构定量表征 (压汞法/气体吸附法): 采用压汞法(MIP)精确测量开口孔隙率、孔径分布和比表面积,为评估介质渗透风险和浸渍效果提供决定性的数据支撑。

物相与结晶状态诊断 (XRD & Raman): 利用XRD和拉曼光谱联用,全面评估材料的石墨化度、晶粒尺寸、晶格缺陷与应力状态,从根本上判断其本征的电化学稳定性。

加速老化与电化学性能评价: 设计模拟真实工况的电化学测试,对电极进行恒流或恒压下的加速腐蚀实验。通过实时监测电压变化、定期测量失重率,并对腐蚀后的电极进行上述微观表征,可以最直观地预测电极在特定应用场景下的实际寿命和失效模式。

所以,一份真正有价值的检测报告,绝非冰冷数据的堆砌,而是基于应用场景的深度解读。它能将微观世界的‘蛛丝马迹’,翻译成指导你工艺优化、供应链筛选和性能突破的‘行动指南’。当常规检测手段已无法解释您的电极为何过早失效时,或许是时候寻求更深层次的微观洞察了。

精工博研测试技术(河南)有限公司(原郑州三磨所国家磨料磨具质量检验检测中心),央企,国字头检测机构,提供专业的石墨电极腐蚀失效分析与材料微观结构表征解决方案,为您的材料研发与质量控制保驾护航。欢迎垂询,电话19939716636

首页

首页

检测领域

检测领域

服务项目

服务项目

咨询报价

咨询报价