您是否遇到过这样的困境:两批次的碳质电阻元件,采购规格书上的参数一模一样,但在您的发电机调节器或电机调速系统中,一批表现稳定,另一批却出现响应迟滞、温漂严重,甚至过早失效?当您拿着失效样品去质问供应商时,对方却出示一份完全“合格”的出厂检测报告。

这个场景,对于许多工作在电力、自动化、汽车电子领域的工程师来说,恐怕并不陌生。问题不在于规格书作假,而在于传统的规格书,根本无法触及决定碳质电阻元件——尤其是压敏炭柱(或称碳堆、碳滑片)——性能一致性与长期可靠性的核心。

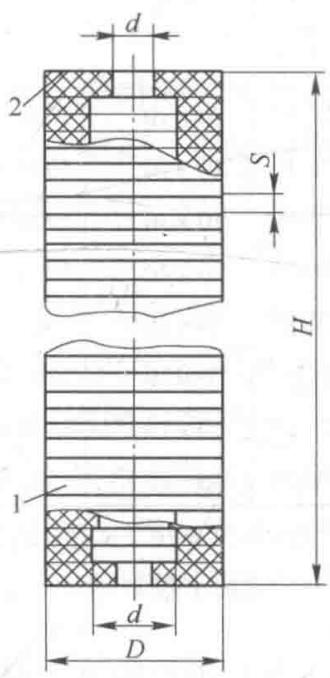

传统的教科书或产品手册会告诉我们,压敏炭柱(图1)是一种由碳黑与石墨等原料混合、压制、烧结而成的元件。其核心特性是“动力电阻”——通过改变施加的压力,可以大范围地调节其电阻值。电阻变化范围越大,机械变形越小,似乎就代表着质量越好。

图1 典型的压敏炭柱结构,由基本炭圈和接触炭圈堆叠而成

这套评价体系,在几十年前或许够用。但在今天,面对-60℃到+250℃的宽温域、95%以上的高湿度以及毫秒级的动态响应需求,这套宏观参数的“遮羞布”早已捉襟见肘。

真正的性能一致性,源自于水面之下的微观结构一致性。这包括:

导电网络的不均匀性: 理想中,石墨颗粒与碳黑粒子应该形成均匀的三维导电网络。但现实是,原料的粒径分布、形貌差异(球形、片状、针状)、团聚现象,都会导致内部导电通路出现“贫瘠区”和“富集区”。这直接导致了电阻值的批次离散性,以及在压力下电阻变化曲线的非线性与不可复现。

接触界面的“陷阱”: 炭柱的电阻变化,本质上是无数个碳粒子接触电阻的总和。压力增大,接触点增多、接触面积变大,电阻降低。但如果粘结剂(通常是树脂或沥青)在烧结过程中分布不均,或与碳粒子浸润性差,就会在接触点形成一层薄薄的绝缘或半导体层。这层“界面陷阱”在温湿度变化时,其电学特性会发生剧烈改变,成为温漂和湿漂的罪魁祸首。

孔隙结构的“双刃剑”: 一定的孔隙率有助于缓解热应力,提高材料的抗热冲击能力。但孔径、孔型和孔隙的连通性则至关重要。开放性的微孔会像海绵一样吸附湿气,在高温下水分蒸发或在低温下结冰,都会引起电阻的剧烈波动甚至不可逆的物理损伤。

“被忽视”的负温度系数(NTC): 所有碳基电阻材料都存在电阻随温度升高而降低的特性。如果材料的散热设计或实际工况中的耗散功率考虑不周,工作时产生的焦耳热会导致电阻下降,电流增大,进一步加剧发热——一个典型的正反馈失效循环。而这个NTC曲线的斜率,又与材料的石墨化度、杂质水平等微观参数息 息相关。

当您的产品出现性能漂移时,仅仅复测一遍规格书上的常温、常压电阻值是徒劳的。您需要的是一套“诊断式”的分析方案,从微观结构溯源,找到性能不稳定的根本原因。

扫描电子显微镜(SEM)与能谱分析(EDS): 这不再是科研专用的“屠龙技”。通过高分辨扫描电镜,我们能够直观地看到碳粒子的堆叠方式、粘结剂是否均匀包覆、是否存在微裂纹源头。结合EDS,可以快速识别出是哪个批次的原料引入了意料之外的金属杂质(如Fe, Si, Al),这些ppb级的杂质在电场和热场下,往往是致命的催化剂。

X射线衍射(XRD)与拉曼光谱(Raman): 单看拉曼光谱的ID/IG比值,或者XRD计算的d002层间距来评价石墨化度,都只是管中窥豹。真正的挑战在于,如何将两者的数据结合,关联上材料的导电导热性能。例如,两批材料的平均石墨化度可能接近,但拉曼 mapping 结果可能揭示其中一批的石墨化度在颗粒间分布极不均匀,这正是导致性能离散的“元凶”。

气体吸附法(BET/BJH): 比表面积和孔径分布是材料的“指纹”。它能告诉你材料与环境(尤其是湿气)的交互能力。我们将BET数据与高温高湿环境下的电阻稳定性测试数据相关联,可以建立起一套预测模型,帮助您在材料筛选阶段就规避掉那些对湿度敏感的批次。

动态力-电-热耦合原位表征: 这是解决问题的终极手段。我们搭建了可以在高低温、可控湿度环境下,对炭柱施加动态循环压力,并同时监测其电阻、温度和形变数据的测试平台。这能完美复现材料在真实工况下的性能演变,捕捉到从稳定到失效的全过程。一份这样的报告,远比几十个孤立的参数点更有说服力。

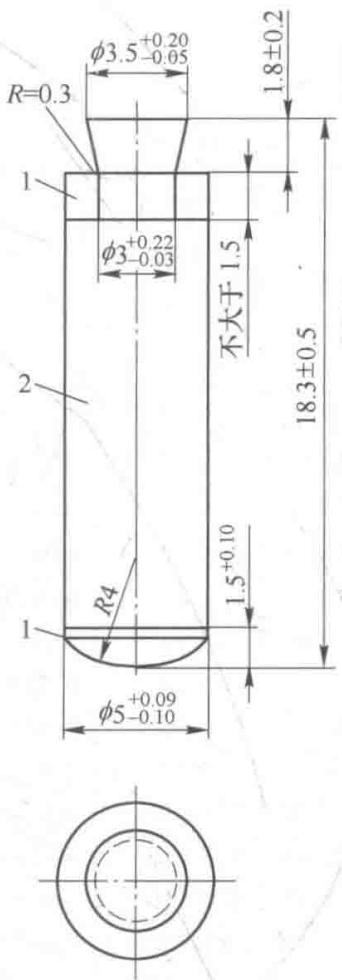

同样的逻辑也适用于汽车点火系统中的炭-陶瓷复合阻尼电阻(图2)。这类材料通过引入氧化铝等陶瓷相,旨在获得更优异的电阻温度稳定性。但石墨与陶瓷的界面结合强度、两者热膨胀系数的失配,成为了新的失效隐患。在发动机舱内剧烈的振动和温度骤变下,微弱的界面脱粘就能导致电阻值突变,引发电磁干扰(EMI)问题。这同样需要借助精密的微观结构分析和动态环境模拟测试来诊断。

图2 组合式阻尼电阻,其性能高度依赖于碳质电阻元件与金属触点的界面稳定性

一份合格的规格书只能保证产品“出厂”,而一份深刻的微观分析报告才能确保它在严苛工况下“幸存”。

所以,一份真正有价值的检测报告,绝非冰冷数据的堆砌,而是基于应用场景的深度解读。它能将微观世界的“蛛丝马迹”,翻译成指导你工艺优化、供应链筛选和性能突破的“行动指南”。当常规检测手段已无法解释您的困惑时,或许是时候寻求更深层次的微观洞察了。

精工博研测试技术(河南)有限公司(原郑州三磨所国家磨料磨具质量检验检测中心),央企,国字头检测机构,提供专业的碳滑片电阻性能检测服务,为您的材料研发与质量控制保驾护航。欢迎垂询,电话19939716636

首页

首页

检测领域

检测领域

服务项目

服务项目

咨询报价

咨询报价