在材料科学领域,我们总是在探寻如何让材料变得更强、更韧、更耐用。无论是航空发动机的涡轮叶片,还是结构工程中的高强度钢,其卓越性能的背后,往往隐藏着一个共同的微观秘密——固溶体。这并非简单的物理混合,而是一种在原子尺度上发生的精妙“溶解”,它从根本上改变了材料的晶格结构与宏观性能。

那么,这种发生在固态物质内部的“溶解”究竟是如何运作的?

简单来说,固溶体是指一种或多种溶质(可以是固、液、气相)的质点(原子、离子)“溶入”作为溶剂的晶体结构中,形成一个宏观上均匀、微观上保持溶剂晶格类型的全新固相。它就像一杯盐水,但溶剂是固态的晶体。这种原子级别的“掺杂”,正是材料性能工程化的关键所在。

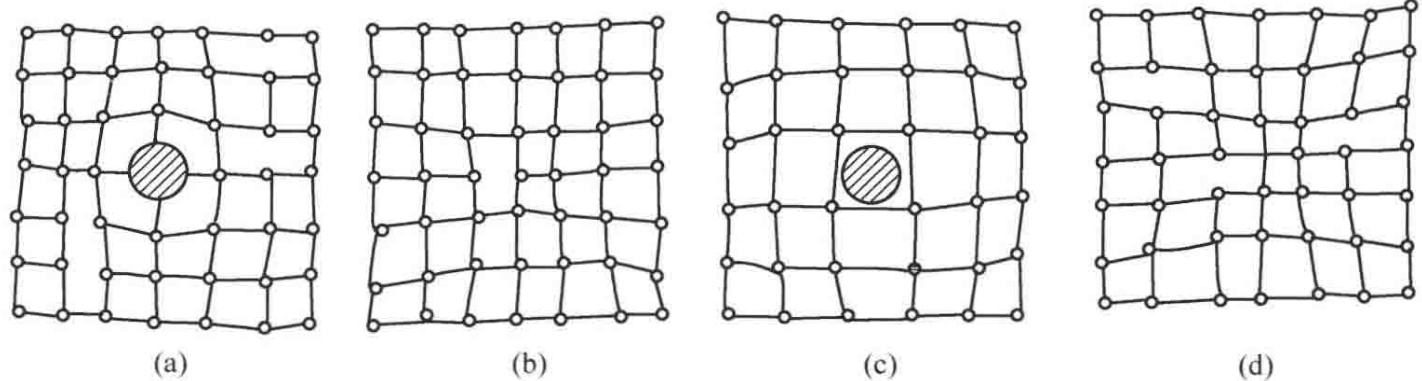

根据溶质原子在溶剂晶格中的“落脚”方式,固溶体主要呈现出三种截然不同的微观构型。

图1 固溶体形成引发的晶格畸变示意图:(a)大质点取代;(b)小质点取代;(c)插入型固溶体;(d)缺位型固溶体

置换固溶体是最直观的一种形式。溶质原子直接取代溶剂晶格节点上的原有原子,坐上它的位置。这种替换能否发生,很大程度上取决于两种原子在尺寸、电负性和晶体结构上的相似性。在矿物学中广为人知的“类质同象”,本质上就是一种天然形成的置换固溶体,它对于我们理解矿物成分的复杂性与元素的共生关系至关重要。

当溶质原子的尺寸远小于溶剂原子时,它便有机会“见缝插针”,挤进溶剂晶格的间隙之中,形成侵入固溶体(或称间隙固溶体)。这个过程好比在紧密堆叠的篮球之间塞入一些乒乓球。

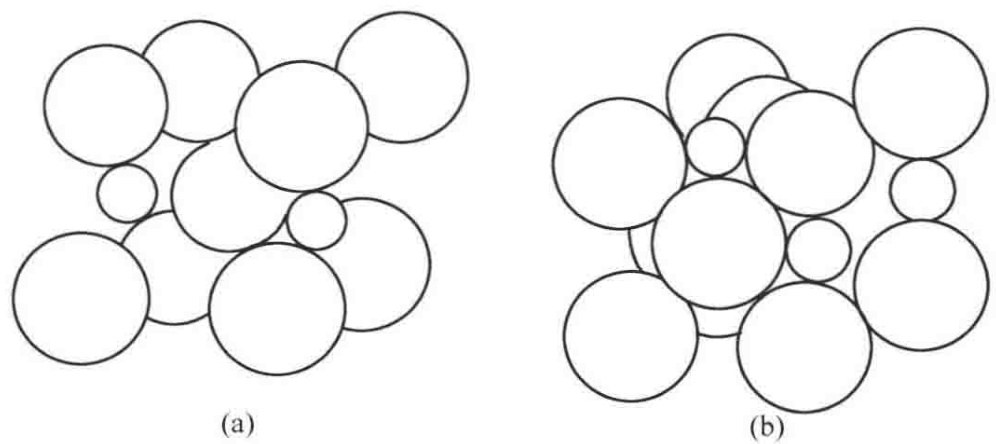

钢铁的性能奥秘便是一个经典案例。无论是铁素体还是奥氏体,其本质都是碳原子(半径约0.077 nm)侵入到铁原子(半径约0.126 nm)构成的晶格间隙中形成的固溶体。碳原子的存在,会引起晶格的严重畸变,极大地阻碍位错运动,这正是钢材拥有高强度的根本原因。

图2 铁素体与奥氏体结构示意图:(a)铁素体(碳溶于α-Fe);(b)奥氏体(碳溶于γ-Fe)

缺位固溶体则更为微妙。当不同价态的离子发生置换时,为了维持整个晶体的电中性,就可能产生晶格空位。

以刚玉(Al2O3)为例,当引入TiO2作为杂质时,一个Ti4+离子可能会取代一个Al3+离子。为了平衡电荷,每当3个Ti4+(总+12价)进入晶格时,就必须有4个Al3+(总+12价)离开。这样一来,进入的质点数比离开的少了一个,从而在Al2O3的晶格中留下了一个阳离子空位。这种通过牺牲晶格完整性来换取电荷平衡与体系稳定的机制,深刻地影响着材料的光、电、热等性能。

准确识别和量化材料中固溶体的类型、浓度以及由此产生的晶格缺陷,对于新材料研发和现有材料的质量控制至关重要。这往往需要借助X射线衍射(XRD)、透射电子显微镜(TEM)等高精度分析手段。这正是专业检测实验室的核心价值所在。

精工博研测试技术(河南)有限公司(原郑州三磨所国家磨料磨具质量检验检测中心),专业的权威第三方检测机构,专业检测材料物相分析央企背景,可靠准确。欢迎沟通交流,电话19939716636

固溶体的形成并非一成不变。通常,升高温度和降低压力有利于原子扩散,促进固溶体的形成。然而,当温度下降到一定程度,原子的热运动能力减弱,这种强制的“混溶”状态可能变得不再稳定。此时,固溶体便会发生分离,溶质组分会以新相的形式析出,形成两种或多种不同的矿物或相结构。这个过程——固溶体分离,是材料热处理工艺中控制显微结构和最终性能的核心环节。

从金属学到硅酸盐物理化学,固溶体的概念无处不在。它不仅是理论模型,更是工程师手中调控材料性能的有力工具。掌握了固溶体的形成机制,就等于掌握了打开高性能材料大门的一把钥匙。

首页

首页

检测领域

检测领域

服务项目

服务项目

咨询报价

咨询报价