在耐火材料领域,对原料的精准把控是决定最终产品性能的基石。对于蜡石这类成分复杂的矿物原料,仅仅依靠常规的化学成分分析往往不足以揭示其在高温环境下的真实行为。此时,差热分析(DTA)就成了一种不可或缺的表征手段,它如同一面“照妖镜”,能直观反映出材料在升温过程中的内在变化。

我们来看一组典型的蜡石DTA曲线。同样是蜡石,为何其热行为曲线呈现出如此迥异的形态?

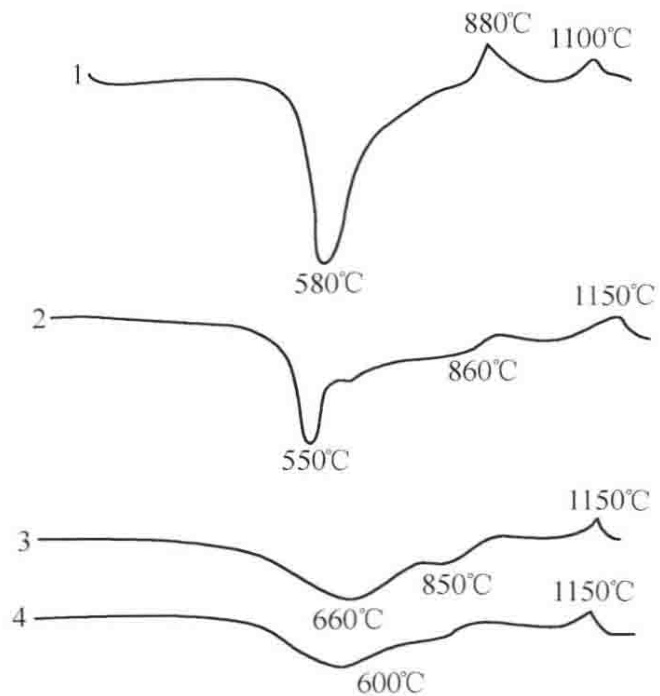

图1 四种典型蜡石的差热分析(DTA)曲线

1—高铝质蜡石;2—水铝石质蜡石;3—叶蜡石质蜡石;4—硅质蜡石

图1中的曲线清晰地分成了两派:1号(高铝质)和2号(水铝石质)的吸热谷与放热峰都表现得极为狭窄和尖锐;而3号(叶蜡石质)和4号(硅质)的吸热谷则显得宽大而平缓。这种形态上的巨大反差,其背后隐藏的正是矿物组成的根本性差异。

曲线1和2的尖锐特征,是矿物晶格水在特定温度点发生“爆破式”脱出的直接证据。这通常意味着原料中含有大量的高岭石或水铝石。

这种剧烈的、集中的能量吸收过程,正是DTA曲线上狭窄尖锐峰谷的来源。它预示着材料在该温度区间会发生显著的体积收缩和物相转变,这是生产过程中必须重点关注的工艺参数。

相比之下,曲线3和4的平缓形态则讲述了另一个故事。这两种蜡石的主体矿物是叶蜡石,或含有较多游离的石英(硅质蜡石)。

叶蜡石的脱水过程并非一蹴而就。其晶体结构中的羟基逸出是一个更为渐进、需要更高能量且在更宽温度范围内发生的过程。水分子的脱离是缓慢进行的,因此能量吸收也分散在较长的时间轴上,最终在DTA图谱上形成一个宽大、平缓的吸热区域。同时,叶蜡石质原料的整体灼烧减量(LOI)相对较小,也导致了其热效应信号不如高岭石或水铝石那般强烈。

在实际生产中,区分这几种蜡石的细微差异,对窑炉烧成制度的制定和产品最终的显微结构控制至关重要。一个看似微小的原料批次波动,其背后可能就是矿物组成的重大变化,直接影响着产品的体积稳定性、耐火度和使用寿命。要精确捕捉这些差异,获得一张信噪比高、结果可靠的图谱,对样品制备、升温速率和设备参数配置都有极高要求。

精工博研测试技术(河南)有限公司(原郑州三磨所国家磨料磨具质量检验检测中心),专业的权威第三方检测机构,专业检测耐火原料热分析(DTA/TG)央企背景,可靠准确。欢迎沟通交流,电话19939716636

归根结底,DTA曲线上每一个峰谷的形态,都忠实记录了材料在高温下的相变密码。读懂它,就是掌握了从源头控制产品质量的关键钥匙。它将抽象的矿物学知识,转化为了工程师手中清晰、可量化的工艺决策依据。

首页

首页

检测领域

检测领域

服务项目

服务项目

咨询报价

咨询报价