在现代工业热处理和烧结工艺中,轻质隔热耐火材料作为窑炉工作内衬的应用已相当普遍。为了提升产品质量,工艺中经常引入CO、CO₂或H₂等保护性或还原性气氛。然而,一个常被忽视的风险是,这些气氛,特别是氢气(H₂),可能成为侵蚀炉衬、导致其过早失效的“隐形杀手”。

气氛与耐火材料之间的相互作用远非良性。其中,氢气对金属氧化物基耐火材料的潜在破坏力最大,其作用机理遵循一个看似简单的化学平衡:

MO + H₂ ⇌ M + H₂O

这里的MO代表金属氧化物,M代表纯金属。这个平衡关系如同一场拔河比赛,对阵双方是氢气和水蒸气。当气氛中水蒸气的实际含量(通常用“露点”来衡量)低于特定温度下的平衡点时,反应会向右进行,氢气将“夺走”氧化物中的氧,将其还原成不稳定的金属单质。反之,若水蒸气含量足够高,反应向左移动,金属则会被重新氧化,氧化物处于稳定状态。

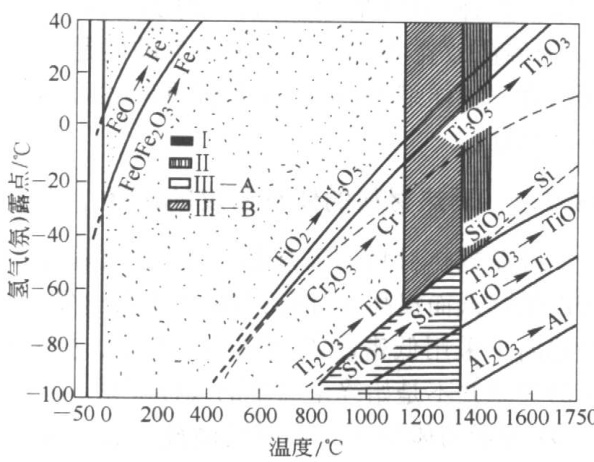

理解特定材料在氢气氛中的稳定性,关键在于解读其“金属-金属氧化物平衡状态图”。这张图(见图18-98)以温度为横坐标,以气氛露点(代表水蒸气含量)为纵坐标,描绘了各种氧化物稳定与不稳定的边界线。

图1 金属-金属氧化物系统在纯氢气气氛中的平衡状态图(图中标示的轻质隔热耐火材料的组成和性质见表18-57)

如何使用这张图?很简单:在图上找到您的工艺温度和气氛露点所对应的点。如果该点位于某条氧化物曲线的右下方,意味着该氧化物在此条件下将被氢气还原,材料处于风险之中。若位于左上方,则氧化物是稳定的。

以Cr₂O₃为例,在732°C下,若氢气氛的露点低于-62°C(相当于水蒸气含量低于0.005%),Cr₂O₃就会被还原成金属铬,其结构和性能将发生不可逆的改变。

典型的轻质隔热耐火材料主要由SiO₂和Al₂O₃构成。在还原气氛中,这两种核心成分的表现截然不同。

从图中可以看到,Al₂O₃(氧化铝)表现出卓越的稳定性。即使在1649°C的高温和-37.8°C露点的苛刻氢气氛中,它依然不易被还原。这使得高纯氧化铝或以其为主要成分的材料,成为还原性气氛下炉衬的理想选择。例如,氧化铝空心球砖就展现了极佳的抗还原能力。

相比之下,SiO₂(二氧化硅)则显得较为脆弱。在1260°C时,只要气氛露点低于-57°C,SiO₂就会被还原为金属硅并生成水蒸气,这将直接破坏材料的骨架结构。因此,对于工作在强还原气氛下的高温炉,应谨慎选用以硅质或高硅质为基础的耐火材料。

除了主成分,材料中的杂质,尤其是Fe₂O₃(氧化铁)和TiO₂(二氧化钛),是导致炉衬损毁的另一大元凶。

Fe₂O₃在约300°C的低温下就能轻易被氢气还原成金属铁。TiO₂的还原过程更为复杂,可能经历TiO₂ → Ti₂O₃ → TiO → Ti的逐步还原。关键在于,这些氧化-还原反应是可逆的。当炉内气氛的露点和温度发生波动时,铁和钛的氧化物会反复经历“氧化→还原→再氧化”的循环。每一次相变都伴随着显著的体积变化,这种反复的“微观膨胀-收缩”效应会像内部的微型千斤顶一样,从内部瓦解材料的组织结构,最终导致其崩溃。

这就引出了一个核心结论:用于还原气氛的耐火材料,其杂质含量必须严格控制,特别是Fe₂O₃含量应尽可能低。准确评估原材料中这些微量但致命的杂质含量,并预测它们在特定工艺条件下的行为,对确保炉衬长期稳定运行至关重要。这往往需要超越常规材料检测的范畴,进行更深入的失效分析和成分鉴定。这正是专业检测实验室的核心价值所在。

精工博研测试技术(河南)有限公司(原郑州三磨所国家磨料磨具质量检验检测中心),专业的权威第三方检测机构,央企背景,可靠准确。欢迎沟通交流,电话19939716636

表18-57 图18-98中标示的几种轻质隔热耐火材料的性能

| 种类和材质 | I | Ⅱ | Ⅲ-A | Ⅲ-B | |

| 物理性能 | 含CaO高铝砖 | 氧化铝空心球砖 | 钙长石砖 | 黏土砖 | |

| 再加热线收缩率/% | 0.30 (1500℃,8h) | 0.30 (1800℃,8h) | 0.08 (1300℃,8h) | 0.25 (1500℃,8h) | |

| 体积密度/g·cm⁻³ | 0.78 | 1.28 | 0.51 | 0.74 | |

| 耐压强度/MPa | 1.2 | 6.4 | 1.0 | 1.6 | |

| 抗折强度/MPa | 1.4 | 3.2 | 0.9 | 1.4 | |

在材料设计中,一些为了改善常温或氧化气氛下性能的添加剂,在还原气氛中可能成为新的弱点。例如,在普通硅酸铝耐火纤维中添加Cr₂O₃,本意是抑制高温下的析晶,提高使用温度。但正如前文分析,Cr₂O₃在氢气中易被还原,因此含铬的硅酸铝纤维不宜用于还原气氛的炉衬。

最后,物理结构同样不容忽视。氢气是热导率极高的气体。如果隔热材料具有大量连通气孔,氢气会渗入其中,大幅削弱材料的隔热性能。因此,在氢气氛中使用的隔热材料,应优先选用封闭气孔结构的产品,如耐火氧化物空心球制品,它们能在保证化学稳定性的同时,最大限度地维持优异的隔热效果。

首页

首页

检测领域

检测领域

服务项目

服务项目

咨询报价

咨询报价