一个看似矛盾的现象常常困扰着材料工程师:两块化学成分完全相同、气孔率同为70%的轻质刚玉砖,为何其隔热性能却可能天差地别?答案并非藏在宏观的化学配方里,而是在微观的组织结构中。

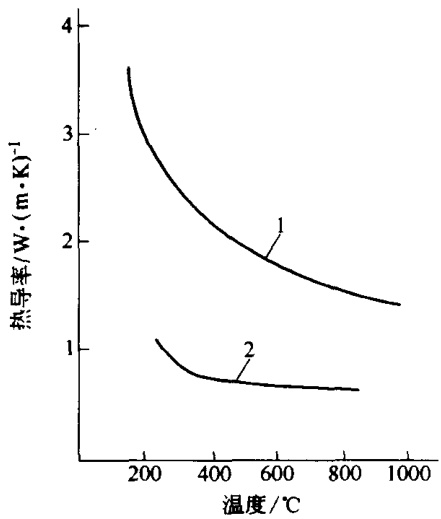

制造工艺是揭开谜底的钥匙。下图比较了分别采用泡沫法和可燃物法制备的两种轻质刚玉砖的热导率。数据清晰地表明,泡沫法制品的导热系数远高于可燃物法制品。那么,这两种工艺路径在微观尺度上究竟塑造了怎样的天壤之别?

图18-14 气孔率70%的两种轻质刚玉砖热导率比较 (1-泡沫法生产; 2-可燃物法生产)

通过显微镜观察,泡沫法轻质砖的结构一目了然:连续的固相基体包裹着孤立的气孔,形成了一种蜂窝状的封闭气孔结构。在这种结构中,热量传递的主要路径是沿着连续的固相“骨架”进行,固相材料本身较高的导热性主导了整个传热过程。这就像为热流构建了一条畅通无阻的高速公路。

相比之下,可燃物法生产的轻质砖则呈现出完全不同的景象。其显微结构是松散的多孔网络,固相颗粒断断续续,被连续的气相所分隔。在这里,气相(通常是空气)构成了传热的主要屏障。热流若想穿过材料,必须不断“跨越”由空气构成的低导热区域。这相当于将高速公路拆解成无数个孤立的岛屿,热量传递的阻力因此急剧增大,宏观上便表现为更低的热导率。

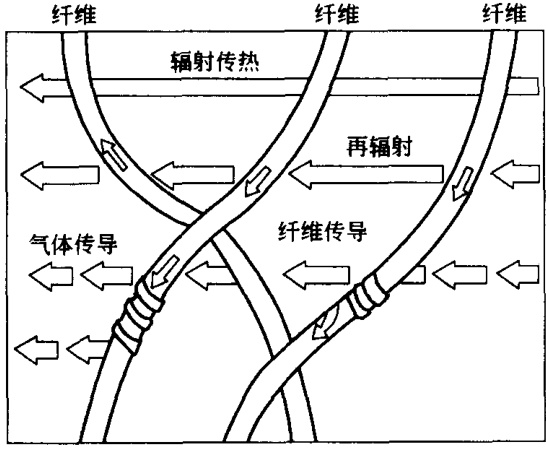

这一原理在耐火纤维材料中得到了更极致的应用。耐火纤维的热导率极低,通常仅为同成分轻质砖的1/3至1/4。其奥秘在于,纤维与纤维之间虽构成网络骨架,但接触方式是可松动的点接触,无法形成连续、高效的热流通道。气相作为连续相填充其间,而固相传热的路径被最大程度地切断,从而实现了优异的隔热效果。

图18-15 耐火纤维材料的传热原理

理论上,制造工艺决定了微观结构,但实际生产中,批次间的稳定性、原材料的微小差异都可能导致最终产品的性能偏离设计预期。精确评估材料的真实显微结构与气孔分布,是确保其隔热性能符合严苛工业应用标准的关键一步。这正是专业检测实验室的核心价值所在。

精工博研测试技术(河南)有限公司(原郑州三磨所国家磨料磨具质量检验检测中心),专业的权威第三方检测机构,央企背景,可靠准确。欢迎沟通交流,电话19939716636

然而,材料的内部结构只是故事的一半。包裹着这些结构的外部环境——也就是气氛——同样扮演着至关重要的角色。

在绝大多数应用中,耐火材料孔隙中的气体是空气,其低导热性是隔热的基础。但在许多现代工业窑炉中,材料需要在真空、保护气氛(如惰性气体)或特定的反应气氛(如氢气、一氧化碳、二氧化碳等)下服役。这些气体的导热性能与空气迥异,从而直接影响材料的整体隔热效果。

气体的导热性与其分子结构和质量密切相关。一个普遍规律是,相对分子质量越小、结构越简单的气体,其热导率越高。下表数据直观地展示了这一点,氢气的热导率遥遥领先,而二氧化碳则相对较低。

表18-4 一些气体的热导率 (W·m⁻¹·K⁻¹)

| 温度(°C) | 水蒸气 | 空气 | 氢气 | 二氧化碳 |

| 0 | 0.01716 | 0.02452 | 0.1716 | 0.01442 |

| 500 | 0.06346 | 0.03364 | 0.3476 | 0.05192 |

| 1000 | 0.11971 | 0.07788 | 0.5135 | 0.08221 |

| 1500 | 0.18317 | 0.09084 | 0.6274 | 0.1024 |

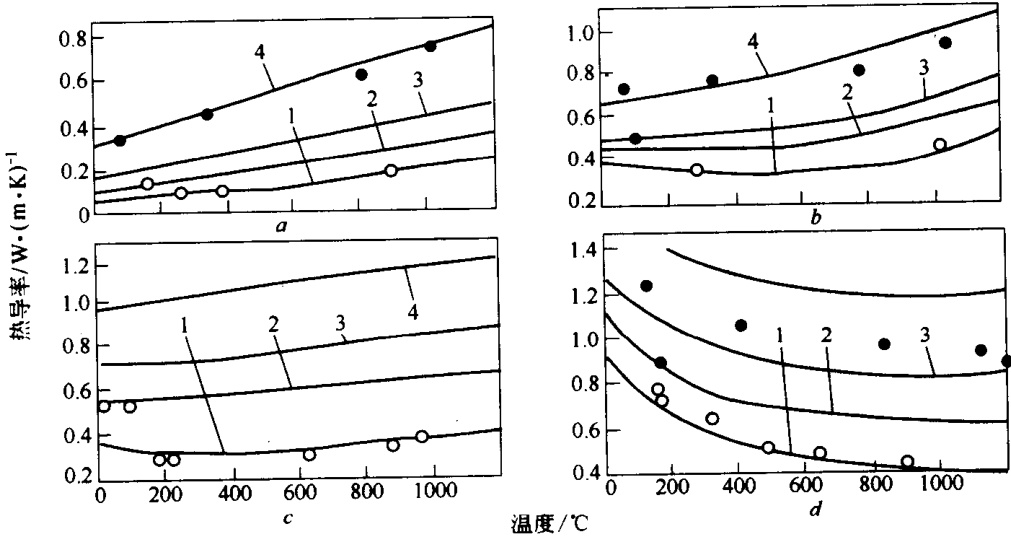

下图显示了不同气氛对多种轻质耐火材料热导率的冲击。无论何种材质,在真空下的热导率最低,而在氢气气氛中的热导率则急剧攀升,隔热性能大幅削弱。

图18-16 气氛对隔热耐火材料热导率的影响 (a-轻质黏土砖; b-轻质高铝砖; c-轻质莫来石砖; d-轻质刚玉砖; 1-真空; 2-空气; 3-惰性气体; 4-氢气)

这就引出了一个关键的材料选型策略:当隔热材料必须在热导率远高于空气的气氛(如氢气)中使用时,应优先选择封闭气孔结构的材料。例如泡沫法轻质砖、粉煤灰漂珠砖或氧化物空心球制品。因为在这类结构中,高导热气体被囚禁在孤立的孔隙内,无法形成贯穿整个材料的传热网络,从而最大限度地减小了气氛带来的负面影响。

反之,我们也可以利用这一原理来提升材料的隔热性能。如果在制造过程中,设法在封闭气孔内填充比空气导热系数更低的气体,材料的隔热能力将得到进一步增强。粉煤灰漂珠就是一个典型的例子,其内部封闭的气体经分析主要是CO2和N2,这两种气体的导热性都低于空气,赋予了其优良的隔热特性。准确测定材料在特定工艺气氛下的真实热导率,对于设备能效的精准计算和新材料的研发至关重要。

精工博研测试技术(河南)有限公司(原郑州三磨所国家磨料磨具质量检验检测中心),专业的权威第三方检测机构,央企背景,可靠准确。欢迎沟通交流,电话19939716636

首页

首页

检测领域

检测领域

服务项目

服务项目

咨询报价

咨询报价