在隔热耐火材料的复杂热量传递网络中,存在三条并行的路径:固相传导、气相传导以及气相间的辐射。然而,真正的主角是固相传导。即便在极端高温环境下,通过材料骨架传递的热量依然占据着超过70%的绝对主导地位。这意味着,材料的固相微观结构,从根本上决定了其隔热性能的优劣。

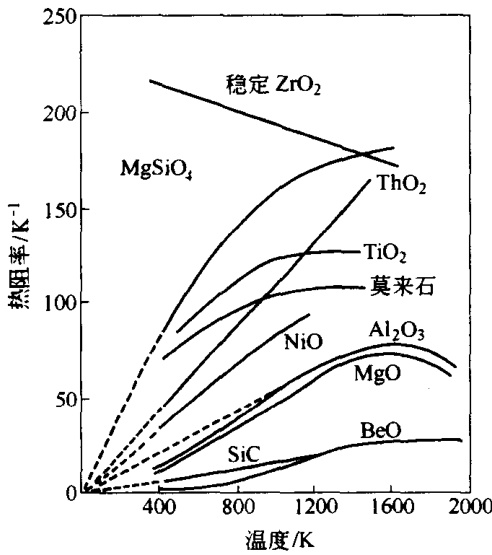

那么,是什么在微观层面掌控着固相的导热能力?答案直指两个核心因素:化学矿物组成与结晶结构。一个普遍的规律是,材料的晶体结构越是复杂,其内部的热量传递阻力就越大,宏观上表现为热导率越低。

图注:不同纯氧化物的热阻率(热导率的倒数)与温度的关系

为了更深入地探究这一机制,我们可以将隔热材料的固相简化为两种基本构成:结晶相与玻璃相。这两种物相在原子排列上的根本差异,导致了它们在面对温度变化时,呈现出截然相反的热导率响应特性。

玻璃相,其本质是原子或离子的无序排列。这种混乱的结构天然地阻碍了热能(声子)的有效传播,因此其热导率通常低于同等化学成分的结晶相。但随着温度攀升,奇特的现象发生了:玻璃相的黏度开始下降,内部质点运动的束缚减弱,这反而为热量传递开辟了更通畅的路径,导致其热导率随温度升高而增大。

结晶相则完全不同。其内部原子或离子排列高度有序,在低温下热量可以高效传导。然而,温度的升高会加剧原子或离子的热振动,这种日益增强的非谐振性极大地缩短了声子的平均自由程,相当于在原本通畅的“热能高速公路”上设置了无数个障碍。结果便是,结晶相的热导率随温度升高而显著下降。

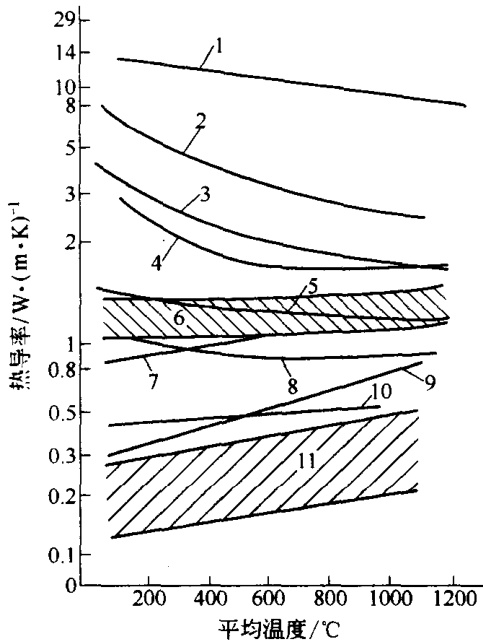

图注:典型耐火材料的热导率与温度关系曲线(1-碳化硅砖;2-镁砖(93.6%MgO);3-氧化铝砖(99%Al2O3);4-锆英石砖;5-高铝砖(70%Al2O3);6-黏土砖和硅砖;7-半硅砖;8-高铝隔热砖(1870℃);9-硅质隔热砖;10-高铝隔热砖(1650℃);11-隔热砖)

这两种截然不同的行为模式,在实际的耐火材料品类中得到了清晰的印证。例如,传统的硅砖和黏土砖,由于含有较多杂质,其内部形成了相当比例的玻璃相。因此,它们的热导率曲线呈现出典型的“玻璃相特征”——随温度升高而上升。

反观那些以结晶相为主体的高纯度耐火材料,比如非硅酸盐结合的碳化硅砖、高纯镁砖,或是纯Al2O3和纯ZrO2制品,它们的性能则由结晶相主导。其热导率无一例外地表现出“结晶相特征”,即随着温度升高而明显下降。

因此,材料在高温下的导热性能,本质上是其内部结晶相与玻璃相的一场博弈。这种由物相组成决定的复杂热性能变化,使得对耐火材料在实际工况下的热导率进行精准评估变得至关重要。理论分析提供了方向,但最终的质量控制和性能验证,离不开精确的实验数据。这正是专业检测实验室的核心价值所在。

精工博研测试技术(河南)有限公司(原郑州三磨所国家磨料磨具质量检验检测中心),专业的权威第三方检测机构,央企背景,可靠准确。欢迎沟通交流,电话19939716636

首页

首页

检测领域

检测领域

服务项目

服务项目

咨询报价

咨询报价