在材料科学的宏伟殿堂中,氧化铝-二氧化硅(Al₂O₃-SiO₂)二元系相图,无疑是陶瓷领域一块至关重要的基石。然而,这块基石却并非坚如磐石。自1909年第一张草图问世以来,一个多世纪的探索非但没有带来共识,反而让其笼罩在层层迷雾之中。这场旷日持久的科学论战,其核心直指一个根本问题:作为该体系中唯一稳定的中间化合物——莫来石(Mullite),在高温下究竟是直接熔化,还是会先分解?

这个问题的答案,远不止是教科书上一条线的画法差异。它直接决定了无数三元乃至更多元复杂陶瓷体系的理论根基。没有一个确定的Al₂O₃-SiO₂相图,后续的材料设计与性能预测便如同建立在流沙之上。这正是该问题能点燃一代代研究者探索热情与责任感的原因。

回溯历史,影响最为深远的莫过于1924年由美国实验岩石学家N.L. Bowen与J.W. Greig绘制的经典相图。该图明确指出莫来石发生的是分解熔融(incongruent melting),在1810°C分解为刚玉(α-Al₂O₃)和液相。这一结论在长达近三十年的时间里被奉为圭臬,直至1951年,H.A. Toropov等人发起了决定性的挑战,认为莫来石应该是一致熔融(congruent melting)。自此,学术界的潘多拉魔盒被打开,各种相左的实验结果与理论模型纷至沓来。

这场论战的核心,可以被精炼为“分解熔融”与“一致熔融”的对决。J.A. Pask等学者甚至提出了一个更具思辨性的“双重平衡”假说:在绝对的稳定状态下,莫来石确实是分解熔融;但在某种可重复的介稳(metastable)状态下,它又表现出一致熔融的行为。这暗示着,我们观察到的现象,可能并非体系的终极真相,而是特定实验路径下的一个稳定“幻象”。

下表汇集了这场百年论战中部分具有里程碑意义的研究数据,它如同一份档案,记录了科学家们在不同时期,利用当时最先进的技术手段所窥见的“事实”片段。

表3-1 Al₂O₃-SiO₂系相平衡关键研究成果一览

| 年份 | 研究者 (第一作者) | 熔点 (°C) | 包晶点 (°C) | 莫来石组成 (Al₂O₃ / wt%) | 备注 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1924 | N. L. Bowen | 1810 | 72 | 经典的分解熔融模型 | |

| 1951~1961 | H. A. Toropov | 1880~1910 | 72~78 | 多次试验,提出一致熔融 | |

| 1956 | R. Barta | 67.69~77.3 | 氢氧熔融法制备单晶 | ||

| 1956 | G. Troenel | 1810 | 72-78 | ||

| 1960~1963 | J.H. Welch | 1880 | 72~78 | 重复试验支持分解熔融 | |

| 1962 | S. Aramaki | 1850 | 72~78 | 提出介稳态莫来石可含78% Al₂O₃ | |

| 1968 | A. Staronka | 1934 | 72 | ||

| 1971 | G. Refeld | 1850 | 72-78 | ||

| 1972~1988 | J.A. Pask | 1890±10 | 1828 | 72-80 | 提出稳定态分解熔融,介稳态一致熔融 |

| 1978 | F.J. Klug | 1880 | 72~77 |

随着分析技术的飞跃,研究者得以从更精细的尺度审视这个难题。然而,观察得越细致,掌握的现象越多,矛盾似乎也愈发尖锐。

1983年,Kriven与Pask利用熔融法制备了Al₂O₃含量从65%到85%的系列样品。通过透射电子显微镜(TEM)观察析晶形态,并结合选区能谱分析(EDS)来测定莫来石的精确成分。他们依据Al和Si元素的相对峰强度进行计算:

$$ /mathrm{Al/Si} = k /cdot /mathrm{I_{Al} / I_{Si}} $$

(其中常数 k 取1.14)

计算结果惊人地显示,莫来石的平均Al₂O₃含量高达83.6%。但故事并未就此结束,因为他们在样品中发现了脱溶的α-Al₂O₃相。这意味着,这个83.6%的数值,或许只是熔体生长过程中莫来石固溶体的一个名义上的端元成分,而非其真实的稳定固溶极限。

Pask后续的一项发现,更是触及了问题的本质。他采用溶胶-凝胶法,以完全相同的化学配比(72% Al₂O₃)制备样品,仅仅因为原料粒子在混合均匀性上存在原子尺度(聚合态)与纳米尺度(团聚态)的微小差别,在同样的1750°C、6小时热处理后,竟得到了截然不同的产物:前者是均匀的单相等轴状莫来石,后者则是含有玻璃相的柱状莫来石。

这个现象极具启发性。它雄辩地证明,在高温熔体的析晶过程中,动力学因素和原始材料的“记忆效应”扮演着举足轻重的角色。实验的可重复性变得极差,不同的“起跑线”(原料状态)完全可能通往不同的“终点”(最终相组成与微观结构)。这或许正是不同学者绘制出不同版本相图的根本原因之一。

在如此复杂的局面下,如何确保研究数据的可靠性与可比性,成了一个巨大的挑战。任何微小的原料差异或工艺波动都可能导致结果的南辕北辙。因此,在进行此类前沿研究或高端产品开发时,依赖专业的第三方机构进行精密的物相分析、成分定量和微观结构表征,就显得尤为关键。这不仅是对自身研究成果的严谨验证,也是在迷雾中航行时不可或缺的灯塔。

精工博研测试技术(河南)有限公司(原郑州三磨所国家磨料磨具质量检验检测中心),专业的权威第三方检测机构,央企背景,可靠准确。欢迎沟通交流,电话19939716636

一个值得玩味的事实是,Pask作为该领域发表论文最多的学者之一,尽管在1972至1988年间与其合作者报道了大量内容和结果各异的工作,却始终未能重绘一张全新的、能一锤定音的相图。为什么实验方法、原料状态、所得结果千差万别,但最终的相图画法却似乎陷入了某种循环?这背后隐藏的,或许是对建立一个普适性“平衡”相图这一行为本身的深刻反思。

另一个疑点在于,所有支持“一致熔融”的报告中,几乎都缺少一张清晰可信的、能展示刚玉-莫来石共晶(eutectic)结构的显微照片。这对于一个声称存在最低共熔点的体系而言,是证据链上一个不容忽视的缺失。

科学的魅力恰在于此。德国学者G. Refeld和H.E. Schwiete的经历便是一个缩影。他们早年曾发表支持分解熔融的相图,后来通过更深入的实验,转而发表了支持一致熔融的论文,并坦诚地指出了自己早期工作的不足。无论这种修正的对错,这种敢于公开否定自我、追求真理的严谨学风,本身就值得所有科研工作者尊重。

下面,我们从近二十种不同的画法中,选取几种有代表性的Al₂O₃-SiO₂系相图,它们各自代表了这场百年论战中的一个重要视角。

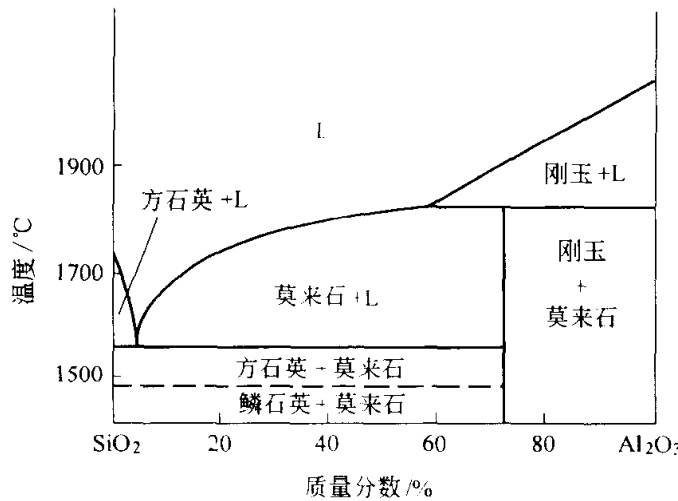

图3-a Bowen所作的Al₂O₃-SiO₂相图: 经典的分解熔融模型,将莫来石的包晶分解点定在1810°C。

图3-a Bowen所作的Al₂O₃-SiO₂相图: 经典的分解熔融模型,将莫来石的包晶分解点定在1810°C。

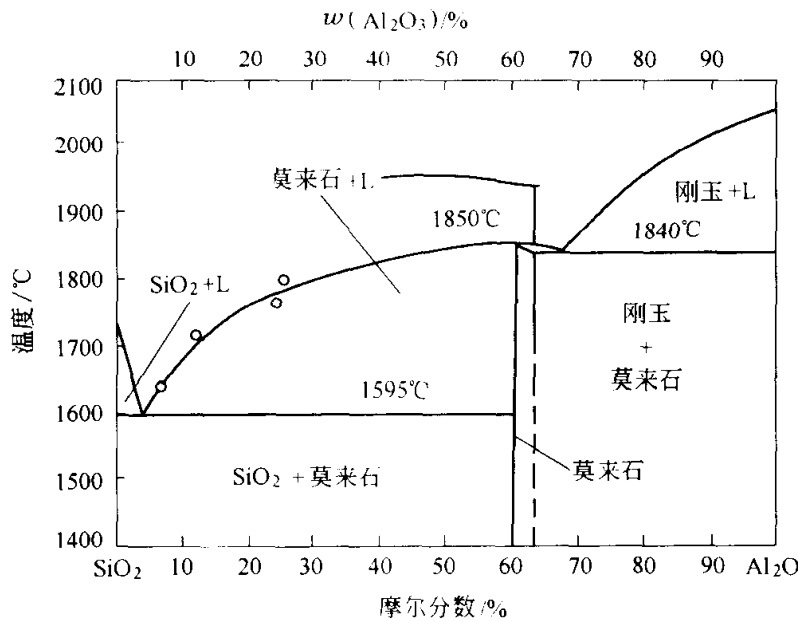

图3-b Aramaki和Roy所作的Al₂O₃-SiO₂相图: 一致熔融模型的代表,认为莫来石在1850°C稳定熔化,并存在一个更宽的固溶范围。

图3-b Aramaki和Roy所作的Al₂O₃-SiO₂相图: 一致熔融模型的代表,认为莫来石在1850°C稳定熔化,并存在一个更宽的固溶范围。

这场关于Al₂O₃-SiO₂相图的争论,至今仍未尘埃落定。它告诉我们,科学的探索之路从非坦途,尤其是在挑战极端条件下的物理化学规律时。它也警示所有材料工作者,在引用相图数据时必须保持审慎,不能简单地将其作为计算相组成的金科玉律,而应深刻理解其背后的实验条件与潜在的动力学限制。这片迷雾,或许正是科学不断自我修正、螺旋上升的真实写照。

首页

首页

检测领域

检测领域

服务项目

服务项目

咨询报价

咨询报价