在无机材料的宏伟殿堂中,化学组成与显微结构共同构成了决定其性能与命运的基石。可以说,材料的物理化学特性及其在严苛应用环境下的表现,本质上是其内部微观世界在大尺度上的投影。因此,深入探索材料显微结构的特征、演变规律,并揭示其与生产工艺、最终性能之间的内在联系,构成了现代材料科学无可争议的核心议程。这趟探索之旅,不仅涉及材料工艺学的精妙调控,更依赖于显微结构分析技术的深刻洞察。

当我们谈论无机材料时,通常会将其划分为金属与非金属两大阵营。然而,从现代科学的视角看,这种界限正变得日益模糊。金属陶瓷(Cermet)便是两者融合的绝佳例证,它巧妙地结合了金属的韧性和陶瓷的硬度与耐高温性。在国际语境中,“Ceramics”一词的内涵早已超越了传统陶瓷,泛指所有无机非金属材料,甚至包括了那些复杂的复合材料。一个简单的例子是含碳耐火材料,它本身就是有机物(如树脂)与无机物(如氧化镁、石墨)的复合体,有时甚至还掺杂金属粉末以提升特定性能。

本文旨在系统性地剖析耐火材料的显微结构,并追踪其在高温服役过程中,因复杂的物理化学作用而发生的动态演变。现代耐火材料的家族极为庞大,涵盖了氧化物、氮化物、碳化物、金属及其复合衍生品,其显微结构之丰富与复杂,为研究者提供了取之不尽的课题。这门学问并非孤立存在,它与地质学、化学、物理学等多个学科紧密交织。因此,我们将以一个更广阔的视角,来审视显微结构这一概念的定义、其分析方法,并深入探讨它如何成为连接生产工艺、材料性能与应用效果的关键桥梁。

在材料科学的版图上,研究金属材料工艺的学科被称为“冶金学”,而剖析其显微结构的则被称为“金相学”。那么,对于品类繁多、体系庞杂的无机非金属材料,其对应的显微结构研究学科,又该如何命名?这是一个在学界被长期探讨的问题。

早期的探索者们,在研究非金属材料的微观世界时,几乎完全继承了地质学中“岩相学”的分析体系,其理论基石是晶体光学与光性矿物学。可以说,光学显微镜是那个时代的唯一利器。A.N.Winchell在1909年编著的《光性矿物学》,无疑是该领域的开山之作,至今仍被岩矿分析领域的学者奉为圭臬。无论是后来苏联学者Belyankin的俄文增补版,还是世界各国层出不穷的各类教材,都或多或少带有这部经典的印记。晶体光学,作为光性矿物学的理论核心,为研究者通过偏光显微镜观察矿物薄片提供了理论指导。与之相对应,研究不透明矿物和金属的“矿相学”,则为金相学奠定了基础。

随着人造材料的兴起,研究范畴从天然矿物扩展到了工业制品。A.N.Winchell在1927年出版的《人造矿物显微学特性》,便是这一转变的标志。纵观国内外相关著作,对这门学科的称谓主要有《显微学》(Microscopy)和《岩相学》(Petrography)两种,后者有时也称为《岩相分析》或《工艺岩石学》。例如,H. Insley与V.D. Frechette合著的《陶瓷与水泥显微学》就采用了“显微学”的提法,其结构——前半部分介绍光学原理,后半部分展示制品显微结构——成为了后来许多教材的范本。国内出版的多数教材,如《硅酸盐岩相学》、《耐火材料岩相分析》等,则更倾向于沿用“岩相学”的名称。

然而,随着学科的发展,“岩相学”这一源自地质学的术语,已不足以完全涵盖现代无机材料显微结构研究的广度与深度。1993年,浙江大学的教材采纳了新的提法,定名为《无机材料显微结构分析》,这标志着学科认知的一次重要演进。这些著作大多保留了晶体光学的基础内容,但对具体材料显微结构的探讨,往往着墨不多,显得较为简略。

科学的进步总是与工具的革新相伴相生。1590年显微镜的发明,为人类打开了微观世界的大门。1832年,随着尼科尔(Nicol)棱镜的发明,偏光显微镜应运而生,使得系统研究晶体的光学性质成为可能。而将岩石磨制成透明薄片进行观察的实践,则要归功于H.C. Sorby在19世纪中叶的开创性工作。

历史记录显示,早在19世纪末,法国科学家Le Chatelier便已开始使用偏光显微镜研究水泥熟料的相组成,他或许是人造材料显微结构研究的先驱。进入20世纪,对工业产品的显微结构研究逐渐展开。1904年,俄国冶金学家注意到硅砖在加热过程中的膨胀问题,通过显微镜观察,他们记录了石英颗粒从边缘开始相变,直至整个颗粒开裂、转化的过程,并识别出了其中的鳞石英。硅砖,作为当时最重要的耐火材料之一,自然成为了最早被系统研究的对象。

20世纪30年代以前,显微镜仍是少数科学家的专属工具。但已有远见卓识的学者开始呼吁,工程师应当掌握显微镜,岩石学家也应关注工业产品。这一时期,反射光显微镜技术(金相法)被引入陶瓷与耐火材料领域,例如O. Anderson利用该技术研究平炉炉底的镁质材料。这极大地拓展了研究范围,因为许多材料是不透明的。

技术的真正飞跃发生在20世纪中叶。随着试样“光薄片”(既可透射观察,又可反射观察)制备技术的发展,以及集成了透射与反射照明系统的高性能显微镜的问世,显微结构研究进入了一个新阶段。更重要的是,定量显微学(体视学)理论的引入,使得分析不再局限于定性描述。研究者可以利用显微硬度计来推断固溶体的成分,通过显微光度计测量反射率来鉴定物相,甚至利用干涉仪、荧光和阴极发光等装置来获取更丰富的结构信息。光学显微术的发展达到了一个高峰。

然而,光学显微镜的分辨率极限(约0.2微米)终究是一道难以逾越的障碍。许多决定材料性能的关键细节,隐藏在更深的尺度中。20世纪60年代末,扫描电子显微镜(SEM)与电子探针(能谱、波谱)的出现,彻底改变了游戏规则。这些工具不仅能提供远超光学显微镜的分辨率和景深,还能在微米甚至更小的区域内,直接给出物相的化学成分。这使得过去需要数小时甚至数天,通过繁琐的油浸法测定折射率来鉴定物相的工作,在几分钟内就能完成。

W. Kroenert等人的工作,开创性地将光学显微镜与电子显微镜的图像进行对比分析,实现了从形态到成分的精确关联。这标志着材料显微结构研究进入了“光学-电子显微术综合研究”的新纪元。随后,自动图像分析仪的出现实现了对显微结构参数的自动化定量统计;高分辨率透射电镜(HRTEM)则将观察尺度进一步推向了原子级别,使得观察晶格、纳米级析出相和界面结构成为现实。

在深入探讨之前,我们必须厘清几个容易混淆的核心术语。

Structure vs. Texture (构造 vs. 织构): 在地质学和材料学中,“Structure”(构造)是一个广义词,可以指宏观结构,也可以指微观结构。而"Texture"(织构)则是一个更具体的概念,特指材料中晶粒的择优取向(定向排列)。将“织构”等同于“显微结构”是错误的,但织构是显微结构研究的重要内容之一,例如“织构化显微结构”(Textured Microstructure)就是指具有显著晶粒取向的内部结构。

Microstructure vs. Atomic Structure (显微结构 vs. 微观结构): 这是最容易混淆的一对概念。微观结构通常指原子、晶胞层面的结构,如晶格构造。而显微结构(Microstructure)的原始定义是“在显微镜下观察到的结构”。这个定义的核心在于“尺度”。

那么,显微结构的尺度界限在哪里?起初,它受限于光学显微镜的分辨率,下限约为0.2微米(200纳米)。但随着电子显微镜的应用,这个界限被不断刷新。HRTEM的分辨率可达0.3纳米,已经能够窥探晶格。因此,现代对显微结构的定义必须与时俱进,它被完善为:“在光学和电子显微镜下分辨出的,试样中所含物相的种类、数量、形状、尺寸、分布、取向,以及它们之间的相互关系。”

这里的“相”是一个关键概念。它指系统中物理化学性质均匀、并有明确界面与其他部分隔开的部分,包括晶相(含固溶体)、非晶相(玻璃)和气相(气孔)。在材料科学中,我们用“相”来取代“矿物”,因为“矿物”特指天然产出的晶体。

近年来,随着纳米科技的兴起,“纳米结构”一词也应运而生,通常指尺度在100纳米以下的结构特征。然而,在实际研究中,我们不必拘泥于单位的换算。例如,用TEM观察到1-2纳米的晶间膜,这无疑是纳米结构;而用光学显微镜测量0.1微米的晶粒,写成100纳米并称之为“纳米结构”则略显牵强。关键在于研究的对象和所使用的工具。

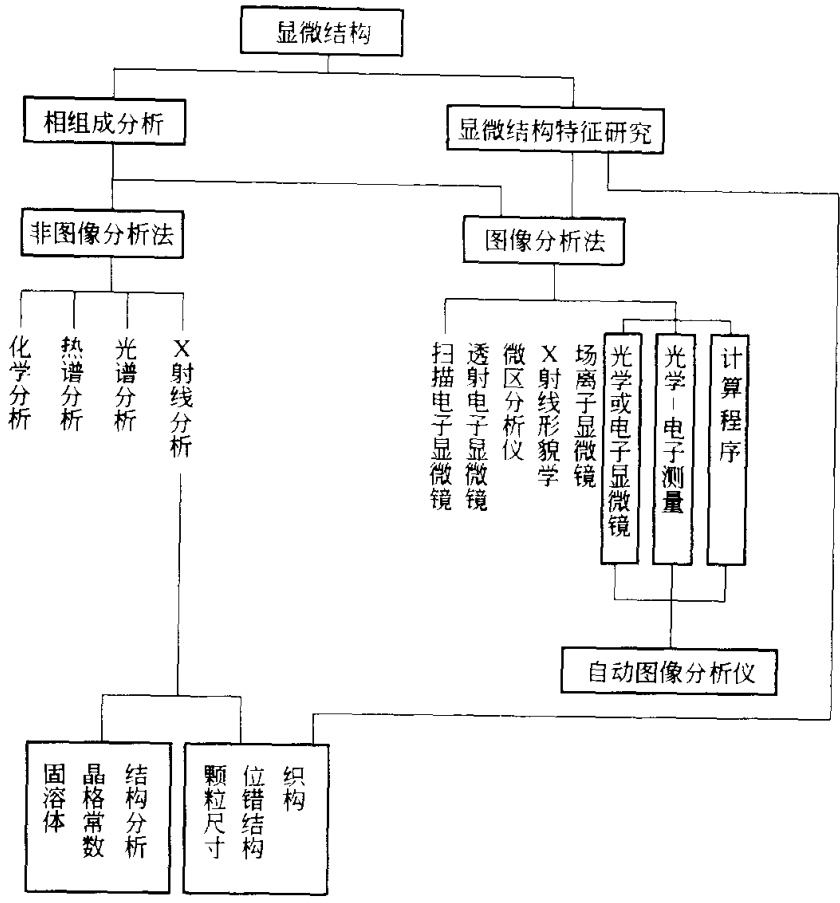

显微结构分析的核心任务,可以分解为“相组成与形貌分析”和“结构参数定量测定”两部分。

形态学分析,即观察物相的形貌,是一门充满挑战的艺术。晶体的理想形貌由其内部的晶格构造决定,但真实形貌则更多地受到生长动力学条件(如温度、压力、介质环境)的影响。因此,我们不能简单地用结晶学中的理想模型去套现实中的晶体。

光学显微镜观察到的多是二维切面图像。研究者的任务,就是通过观察大量的二维切片,在脑海中重构出物相的三维形态。这就像是通过无数张CT扫描图像来还原人体的器官结构。

透射光显微术对于观察透明薄片(厚度通常小于30微米)中的细小晶体三维形貌极具优势。例如,要观察电熔白刚玉中包裹的微量氮碳化钛(Ti(C,N)),如果用SEM观察断口,很难获得其完整的枝晶形貌;若制成抛光片,则只能看到二维截面。但利用刚玉透明而氮碳化钛不透明的特性,在透射光下观察薄片,就能清晰地捕捉到其在三维空间中生长的完整形态,如图0-1所示。

反射光显微术则擅长显示相间反射率差异,对于观察固溶体脱溶、扩散反应等现象效果显著。图0-3清晰地展示了锆英石颗粒在氧化铝作用下分解后的复杂结构:原位分解形成的ZrO₂微粒团簇、晶间玻璃相、基质中被莫来石包裹的残余刚玉,以及气孔。其图像清晰度,甚至不亚于SEM。当然,要精确获知各相的化学成分,则必须求助于电子探针或能谱分析。

为了增强衬度,显微镜可以附加各种相衬装置。其中,诺马斯基(Nomarski)干涉相衬效果尤为出色,它能将样品表面的微小起伏转化为明暗或色彩差异,产生强烈的立体感,从而清晰地揭示相界、滑移带和脱溶相等精细结构(如图0-5)。

从定性观察到定量分析,从单一仪器到多种技术联用,显微结构分析已经发展成为一门高度综合的交叉学科。它要求研究者不仅具备扎实的晶体学、矿物学知识,还要熟练掌握各种现代分析仪器的原理与操作。尤其值得强调的是,如果没有坚实的晶体光学基础和光学显微学实践经验,对电子显微图像的解读就可能失之偏颇,甚至得出错误的结论。

在材料研发和质量控制的每一个环节,精确的显微结构分析都扮演着不可或缺的角色。无论是新材料的开发、生产工艺的优化,还是失效产品的根因分析,都离不开对材料内部世界的深刻洞察。获取准确、可靠的显微结构数据,是做出正确决策的前提。这不仅需要先进的仪器设备,更需要专业、严谨的分析服务。

精工博研测试技术(河南)有限公司(原郑州三磨所国家磨料磨具质量检验检测中心),专业的权威第三方检测机构,央企背景,可靠准确。我们提供全面的显微结构分析、物相鉴定、化学成分分析等检验检测服务,为您的科研与生产提供坚实的数据支持和专业的质量控制解决方案。欢迎沟通交流,电话19939716636

首页

首页

检测领域

检测领域

服务项目

服务项目

咨询报价

咨询报价