在高温材料科学的版图上,氧化锆-氧化铝-二氧化硅(ZrO₂-Al₂O₃-SiO₂,简称ZAS)三元体系占据着举足轻重的地位。然而,关于其内部复杂的相平衡关系,尤其是关键的低共熔点行为,学术界的观点长期以来众说纷纭,甚至相互矛盾。一个核心的谜题始终悬而未决:一个明确的氧化锆-莫来石-刚玉三相共晶点,究竟是否存在?过往的研究文献描绘了多幅不尽相同的相图,却鲜有研究者能够真正展示出令人信服的、具有典型三相共晶结构的微观形貌与精确组分。

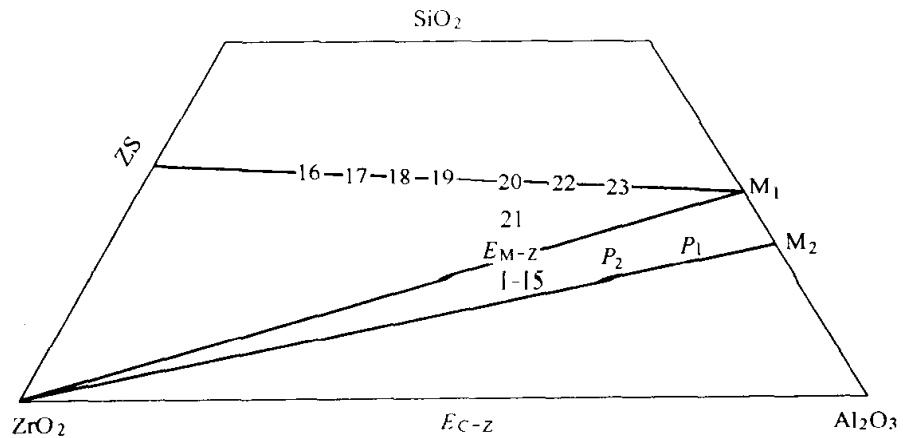

这种认知上的模糊性,直接影响着电熔锆刚玉(AZS)等关键工业材料的生产与性能优化。为了拨开这层迷雾,我们自1983年起,对ZAS体系展开了系统性的实验探索。研究范围聚焦于两个关键区域:ZrO₂-莫来石(Mullite)以及ZrSiO₄-莫来石连线附近,如图4-j所示。我们的核心目标并非是再次寻找那个传说中的三相共晶点,而是去验证一个反复出现的现象——包晶反应,并试图基于坚实的实验证据,重构对该体系的认知。

图4-j: 实验设计组分在ZAS三元相图中的战略布局

我们通过大量的熔融-凝固实验,系统地记录了不同组分在特定温度下的相组合行为。这些原始数据是后续所有分析的基石,其核心结果汇总如下。

表4-5:温度-相组合关系

| 编号 | 组分 / % (Al₂O₃) | 组分 / % (ZrO₂) | 组分 / % (SiO₂) | 温度 / ℃ | 主要相组合及现象 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1, 4 | 51~53 | 30~33 | 16-17 | 1750 | 液相 L (ZrO₂ 32%, Al₂O₃ 52%, SiO₂ 16%) |

| 1720~1740 | (M+Z)共晶, C+L→M 包晶反应, (M+Z), L | ||||

| 2, 5, 11 | 46~50 | 30~35 | 18~20 | 1710~1680 | Z, L |

| 18 | 49.5 | 19.0 | 31.5 | 1690 | (M+Z), L |

| 19 | 35.9 | 33.6 | 30.5 | 1690 | (M+Z), M, L |

| 20 | 41.0 | 28.9 | 24.0 | 1710 | (M+Z), M, L |

| 21, 23 | 45.0~52.8 | 29.5 | 31.0 | 1750 | (M+Z), M, L |

| E_AZ | 57.7 | 42.3 | - | ~1900 | (C+Z) 共晶 |

| P | 65 | 12 | 22 | 均熔 | (C+Z)+L→M 包晶反应 |

| 61 | 24 | 14 | 均熔 | (C+Z)+L→M 包晶反应 | |

| P_E | 55.7 | 44.3 | - | 均熔 | (C+Z) 共晶 |

| E_MZ | 53.9 | 31.5 | 14.6 | 均熔 | (M+Z) 共晶 |

注:C=刚玉(Al₂O₃), Z=氧化锆(ZrO₂), M=莫来石(3Al₂O₃·2SiO₂), L=液相。

从上述庞杂的数据中,我们可以提炼出几个颠覆传统认知的核心观点:

二元共晶清晰,三元共晶缺席: 实验明确了两个二元共晶的存在。(刚玉+氧化锆)即(C+Z)共晶,在ZrO₂含量约为42.3%~44.3%时形成,温度高达1900℃左右。(莫来石+氧化锆)即(M+Z)共晶,其ZrO₂含量范围在31%~35%之间,温度则位于1710~1730℃。然而,在整个实验矩阵中,从未观察到C、M、Z三相共存的平衡共晶结构。

包晶反应才是主角: 在Al₂O₃/SiO₂比值(A/S)大于1.75的区域,当ZrO₂含量在30%~35%时,体系在1720~1730℃温度区间内普遍发生包晶反应。微观结构清晰地显示,初生的刚玉晶体(C)边缘被熔蚀,并包裹上一层由液相(L)反应生成的莫来石(M)壳层。这正是C + L → M这一经典包晶反应的直接证据。这表明,莫来石的出现并非源于三相共晶,而是刚玉在特定条件下的非平衡转变产物。

最低熔融温度的确定: 经过多达99次的温度测定,体系的最低熔融温度被锁定在1710℃。这一温度点出现在A/S比小于1.5的组分中,对应于(M+Z)共晶与液相共存的区域。为了反复验证,我们将15个不同组分的试样在1700℃下恒温4小时,均未发现熔融迹象,这为1710℃的最低熔融点提供了坚实的佐证。

对冷却后样品的微观结构进行剖析,为我们的结论提供了更为直观的证据。借助能谱分析(EDX),我们得以精确洞察各个物相的化学构成。

表4-6:关键物相的化学组分 (%)

| 试样/相组成 | (M+Z)共晶 (试样1) | 玻璃相(淬火) (试样1) | 玻璃相(缓冷) (试样1) | (M+Z)共晶 (试样2) | 玻璃相(缓冷) (试样2) | E_MZ (M+Z)共晶 | E_AZ (C+Z)共晶 | 熔体析晶莫来石(M) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Al₂O₃ | 51.1 | 51.5 | 38.8 | 51.3 | 40.8 | 53.9 | 55.7 | 76~78 |

| ZrO₂ | 35.2 | 32.3 | 25.1 | 35.0 | 24.0 | 31.5 | 44.3 | <1 |

| SiO₂ | 13.7 | 16.2 | 36.1 | 13.7 | 35.2 | 14.6 | - | 21~23 |

数据揭示,(M+Z)共晶的组分相当稳定,ZrO₂含量基本锁定在31%~35%的窄幅区间内。更有趣的发现来自于玻璃相。传统观念往往将电熔材料中的玻璃相视为一种成分均匀的基体。然而,我们的分析彻底颠覆了这一认知。

缓冷样品中的玻璃相发生了显著的亚微米级分相,并析出了ZrO₂。通过对不同灰度区域的微区成分分析,我们得到了惊人的结果:

表4-7:玻璃相内部分相的组分差异 (%)

| 区域 | Al₂O₃ | SiO₂ | ZrO₂ |

|---|---|---|---|

| 黑色区 | 45.0 | 36.2 | 18.8 |

| 灰色区 | 40.1 | 36.1 | 23.8 |

| 白色区 | 25.4 | 24.8 | 49.8 |

这一结果强有力地证实,所谓的“玻璃相”在热力学上并不稳定,它实际上是一个正在发生脱溶析晶的动态系统,富集ZrO₂的区域正在形成纳米级的晶核。这对于理解AZS材料的最终性能和长期服役行为至关重要。

综合所有实验数据,我们可以勾勒出一幅更贴近真实物理过程的相图轮廓。将关键的(C+Z)共晶点E_AZ与(M+Z)共晶点E_MZ连接,这条连线并非简单的共晶槽,而是一条复杂的反应路径。从E_AZ的约1900℃到E_MZ的1710℃,再到更低液相线的1690℃,温度依次降低,伴随着相区的转变:从(C+Z)与(M+Z)共存,到(M+Z)与液相共存。

这一系列发现,对于工业界有着直接的指导意义。长期以来,试图用那些假设存在三相共晶的旧相图来解释或计算熔铸AZS制品的相组成,本身就是一种误用。实际生产的AZS制品中,几乎不可能存在ZrO₂、刚玉、莫来石三相平衡共晶的结构。如果观察到莫来石,它极大概率是包晶反应的产物,或是液相在冷却过程中的二次析晶。

要精确控制最终产品的微观结构与宏观性能,就必须摒弃过时的理论模型,转向基于坚实实验数据的认知。 achieving this level of microstructural clarity and compositional accuracy is non-trivial. It requires meticulous sample preparation, advanced analytical techniques, and a deep understanding of phase transformation kinetics. For researchers and manufacturers navigating these complex material systems, relying on precise, verifiable data is paramount to innovation and quality control.

精工博研测试技术(河南)有限公司(原郑州三磨所国家磨料磨具质量检验检测中心),专业的权威第三方检测机构,央企背景,可靠准确。欢迎沟通交流,电话19939716636

首页

首页

检测领域

检测领域

服务项目

服务项目

咨询报价

咨询报价