在高温材料科学的版图上,氧化铝-氧化锆-二氧化硅(Al₂O₃-ZrO₂-SiO₂,简称AZS)三元体系占据着举足轻重的地位。它不仅是熔铸锆刚玉耐火材料的理论基石,其相平衡关系的精确描绘,更直接决定了材料在极端服役环境下的性能与寿命。然而,对这一体系的认知并非坦途,历史上多位研究者给出的相图版本存在显著、甚至是原则性的分歧。本文旨在深入剖析几份关键的历史相图研究,揭示其方法论的局限与结论的争议,从而理解该领域知识体系演进的曲折与必然。

1983年,I. Shindo等人提出了一项颠覆性的观点,认为ZrO₂-莫来石-Al₂O₃(Z-M-A)分系中存在的是包晶反应,这与早期研究者所主张的共晶反应模型形成了尖锐对立。Shindo采用的实验方法是缓冷分区熔融法(SCFZ),这一技术源于地质学泰斗N.L. Bowen建立的最大分数析晶原则,理论上能确保熔体均匀、固相扩散可忽略,并在固液界面达到理想平衡。

然而,这种方法的优雅理论背后,是其致命的实践短板:SCFZ法无法直接测定温度。因此,Shindo的研究只能给出不变点的化学组成(Al₂O₃ 44.0%, ZrO₂ 39.3%, SiO₂ 16.7%),却无法提供关键的反应温度。这个组成点在相图上的位置,与先前其他学者标定的不变点相去甚远。更重要的是,从相图理论的基本准则来看,将这个位于Z-M-A三角形内部的点定义为包晶点,本身就存在逻辑上的不严谨。

雪上加霜的是,其论证过程缺乏足够坚实的微观证据。尽管进行了电子探针分析,但论文并未给出各物相精确的化学组成数据。提供的光学显微照片放大倍数过低,完全无法揭示结晶过程的精细细节,更不用说提供一幅清晰无误的包晶反应显微图像了。这使得其“包晶反应”的结论,更像一个悬而未决的假说,而非一个经过严格验证的科学事实。

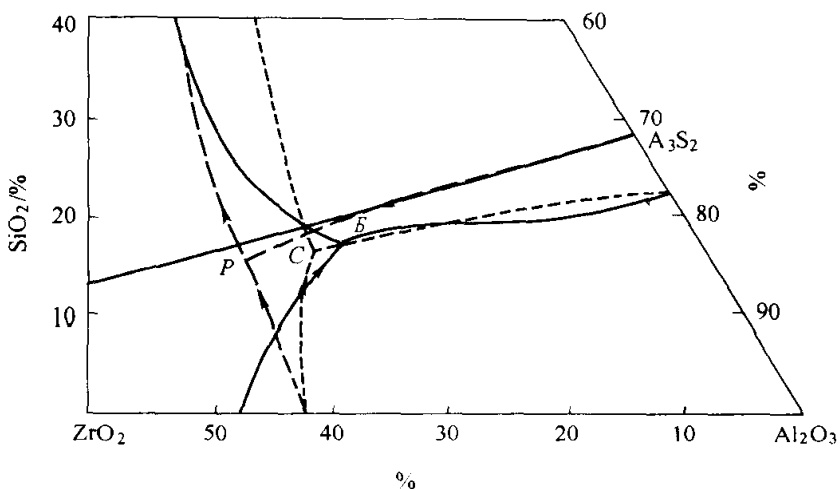

下图综合展示了不同学者对该体系的理解,分歧之大,一目了然。

图 4-g Budnikov(实线)、G. Cevales(虚线)、I. Shindo(点画线)相图综合示意图

M.C. Greca等人的工作将焦点集中在关键的Z-M-A区域,其研究方法堪称严谨:选定了17个成分点,在1550~1750°C的宽温区内以50°C为间隔进行热处理,并对所有样品实施了XRD、SEM和EPMA全套分析。这种系统性的实验规划值得称道,其测定的二次析晶莫来石成分(Al₂O₃ 77.65±1.36%, SiO₂ 22.23±1.19%, ZrO₂ 0.2~0.96%)和材料熔融温度区间(1700-1750°C)也具有很高的可信度。

然而,细究之下,这项工作存在着一系列不容忽视的缺陷,这些缺陷最终削弱了其结论的可靠性。

文献视野的局限性: 该研究令人费解地忽略了Cevales和Shindo等前人关于AZS体系和Al₂O₃-ZrO₂二元系相平衡的关键文献。更糟糕的是,他们反而引用了一个关于Al₂O₃-ZrO₂二元共晶点的错误数据,直接导致其最终结论中出现了“三元共晶点温度高于二元共晶点”这一违背热力学基本原理的荒谬矛盾。

原料纯度的隐患: 对于旨在精确厘定相边界的平衡研究而言,所用Al₂O₃和锆英石粉末仅99%的纯度是远远不够的。杂质的存在会显著降低液相线温度,导致在1550°C以下就可能出现非平衡的液相,从而干扰对真实平衡状态的判断。

关键实验证据的缺失: 研究未能获得几项至关重要的实验结果,包括1750°C淬火样品的全玻璃态(证明完全熔融)、(莫来石+ZrO₂)共晶的清晰形貌与成分数据,以及关键的三相共晶结构。这些证据的缺失,使其相图构建缺少了最核心的支点。

显微结构的误读: 提供的几张SEM照片虽然正确展示了相组合与析晶形貌,但作者的解读却流于表面,错失了大量关键信息。在这些低倍率图像中,实际上已经潜藏着(莫来石+ZrO₂)或(刚玉+ZrO₂)的共晶结构细节。作者标记的“不可识别相”或“非晶莫来石”,极有可能是玻璃相发生分相的精细结构。甚至,初晶刚玉之所以呈现浑圆状,很可能就是其表面发生了包晶反应的迹象。例如,对于一个样品,作者简单描述为“初晶刚玉颗粒在含树枝状ZrO₂的失透化富硅基质中”,但若将观察放大倍数提升至1000-3000倍,所谓的“失透化基质”很可能会分解为(刚玉+ZrO₂)共晶与玻璃相的复杂组合。

这种对微观结构细节的忽视与误判,是导致实验结论偏离真相的重要原因。在高端材料的研发与品控中,仅仅获得一张图像是远远不够的,精确的判读与深入的解析才是创造价值的关键。这恰恰是专业第三方检测机构的核心优势所在。

精工博研测试技术(河南)有限公司(原郑州三磨所国家磨料磨具质量检验检测中心),专业的权威第三方检测机构,央企背景,可靠准确。我们提供的不仅仅是原始数据,更是基于深厚行业背景和先进分析技术的专业解读与质量控制解决方案。欢迎沟通交流,电话19939716636

最终,Greca推荐的AZS相图(图4-h)是在实验数据与文献数据混杂的基础上“综合假设”的产物,其内在的逻辑矛盾使其科学价值大打折扣。

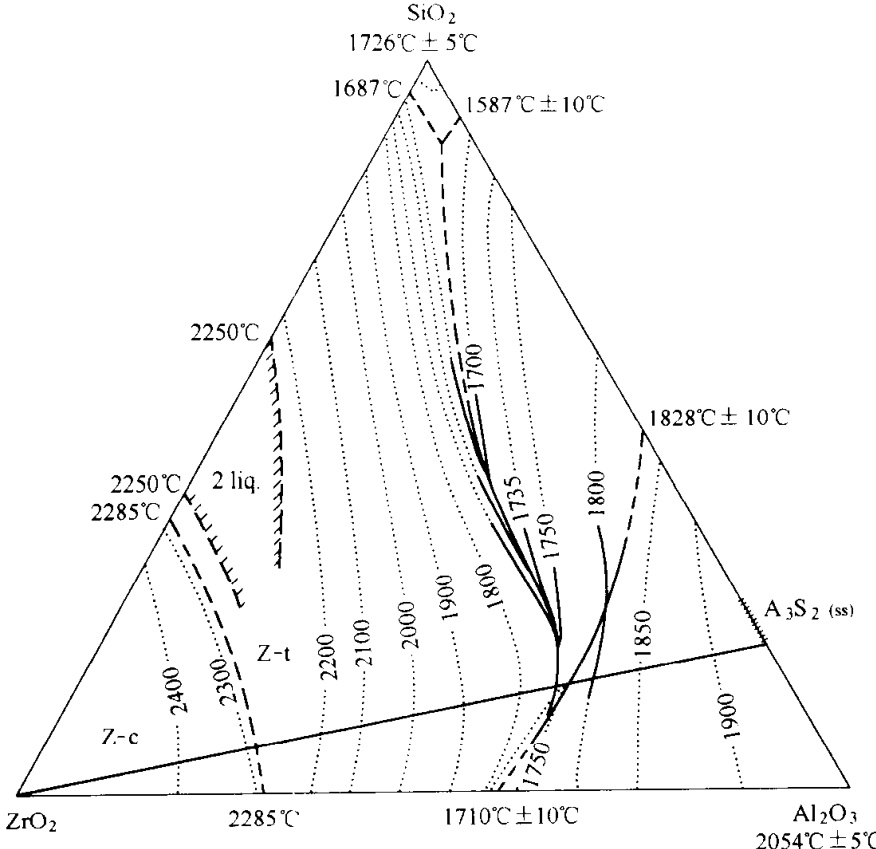

图 4-h M.C. Greca 绘制的Al₂O₃-ZrO₂-SiO₂系相图

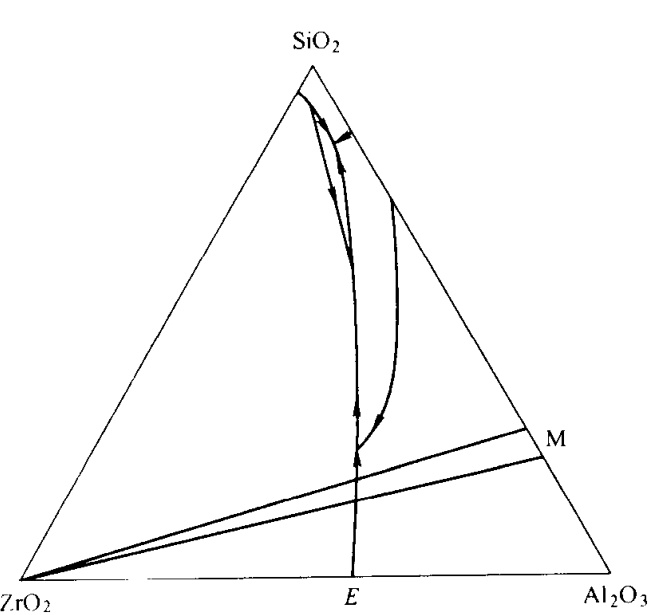

与前述实验探索不同,P. Doerner等人另辟蹊径,采用热力学数据计算的方式构建了AZS相图。其结果(图4-i)与所有实验派的相图都大相径庭。最显著的差异在于,Al₂O₃-SiO₂系的包晶点成分中Al₂O₃含量骤降至约24.5%;而Al₂O₃ + 液相 = 莫来石 + ZrSiO₄这一关键包晶反应点的成分(Al₂O₃ ~45%, ZrO₂ ~31%, SiO₂ ~24%)也与实验值出入甚大。

有趣的是,尽管成分点差异巨大,其计算出的反应温度(1763°C)却与部分实验结果相当接近。同时,其计算的另一共晶温度(1539°C)也与M.H. Qureshi等人的测试值(1550±5°C)相差无几。

这张纯理论计算的相图,或许在精确性上有所欠缺,但它提供了一个宝贵的视角。如果我们暂时忽略复杂的低温共晶反应,聚焦于高温熔体,那么从Al₂O₃-ZrO₂二元共晶点出发的液相线边界,竟能相当好地解释熔铸AZS制品在实际生产中的结晶行为:即(刚玉+ZrO₂)共晶体率先析出,残余液相快速冷却形成玻璃相,或在特定条件下出现以包晶反应形态生成的莫来石。这恰好印证了J.P. Hilger等人的观察——基于对大量工业产品中包晶结构的发现,他们坚信该体系的三元不变点应为包晶点。

图 4-i P. Doerner等根据热力学计算绘制的综合相图

综上所述,对AZS三元相图的探索历程,是一部充满了争议、修正与不断逼近真相的科学史。从实验方法的局限,到逻辑推理的谬误,再到理论计算的启发,每一份研究都从不同侧面推动了我们对这一复杂体系的理解。正是这种严苛的审视与不懈的求索,构成了材料科学发展的核心驱动力。

首页

首页

检测领域

检测领域

服务项目

服务项目

咨询报价

咨询报价