核磁共振(Nuclear Magnetic Resonance, NMR)现象的发现,可追溯至1946年,由哈佛的珀赛尔(Purcell)团队与斯坦福的布洛赫(Bloch)团队各自独立完成,这一成就最终为他们赢得了诺贝尔物理学奖。这项技术的核心,在于倾听特定原子核在磁场中发出的独特“共鸣”信号,从而解码物质的微观结构与化学信息。

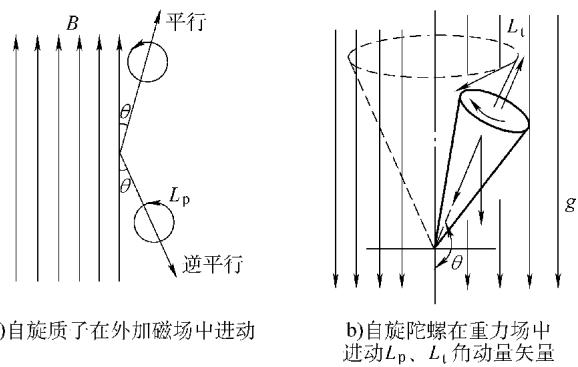

物质由原子构成,而某些原子核,因其内部含有奇数个质子或中子,会表现出一种称为“净自旋”的量子力学特性。这种自旋赋予了原子核角动量(Lp)和相应的磁矩,使其如同一个微观的、高速旋转的磁体。

在没有外部磁场时,材料中无数个这样的“小磁体”取向是完全随机、杂乱无章的。然而,一旦将样品置于一个强度为 B 的强恒定磁场中,这些原子核的自旋状态便会发生变化。它们不再随意取向,而是沿着两个特定的方向排列:能量较低的平行取向和能量较高的逆平行取向。

有趣的是,这些原子核的自旋轴并不会与外磁场方向完全对齐,而是会形成一个倾斜角。这种状态下的原子核,就像一个在重力场中倾斜旋转的陀螺,其自旋轴会围绕外磁场的方向进行“进动”。

图1 磁矩在外磁场作用下的进动示意图

这种进动的频率,即拉莫尔频率(ωN),与外磁场强度 B 和原子核自身的磁旋比 γN 直接相关,其关系式为:ω_N = γ_N * B。磁旋比是每种原子核固有的物理常数,这意味着在同一磁场下,不同种类的原子核(如 氢-1、碳-13)会以各自独特的频率进动,这构成了核磁共振技术实现化学区分的基础。

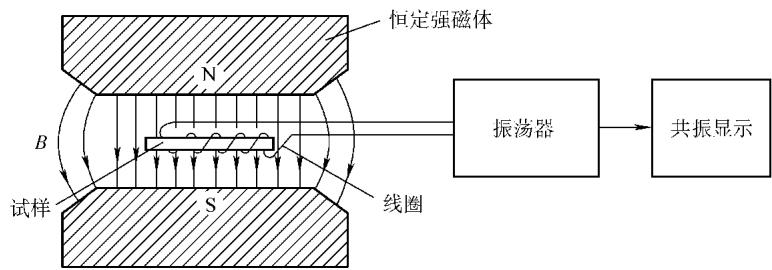

为了探测这些原子核,我们需要对其施加一个外部激励。如图2所示,将样品置于强磁场中,并通过一个射频线圈施加一个与主磁场 B 正交的、微小的交变磁场 B_f。

图2 核磁共振装置基本示意图

当这个交变磁场的角频率 ωf 被精确地调节到与原子核的进动角频率 ωN 相同时,共振发生。处于低能态的原子核会吸收射频场的能量,跃迁到高能态。

一旦关闭射频激励,被激发的原子核并不会永久停留在高能态,而是会通过“弛豫”(Relaxation)过程,将吸收的能量耗散掉,回到初始的低能级平衡状态。这个弛豫过程释放的能量信号,可以被灵敏的电子学设备检测出来,形成核磁共振谱。

弛豫过程主要通过两个关键的时间常数来表征:

T₁ 和 T₂ 这两个参数,就像材料微观世界的“指纹”,直接反映了原子核所处的化学环境、分子动力学状态以及物理相态,为我们提供了洞察物质内部结构的海量信息。

核磁共振检测凭借其对化学环境的高度敏感性和无损特性,在材料科学领域扮演着不可或缺的角色。

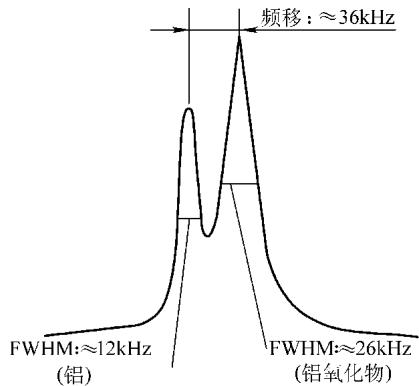

图3展示了含有铝氧化物的铝-27 (27Al) 样品的核磁共振谱。纯铝与其腐蚀产物(如Al₂O₃)中的铝原子所处的化学环境截然不同,这直接导致了NMR信号的显著差异:

通过分析这些谱图特征,可以有效探测并表征铝材料表面腐蚀的发生与程度。

图3 含铝氧化物的铝-27 (27Al) 试样核磁共振谱(场强 = 2.0T)

表1的数据清晰地揭示了NMR技术在评估复合材料损伤方面的强大能力。随着热损伤程度的加剧,材料的 T₁ 和 T₂ 值发生了规律性变化。

表1 在85MHz下经热损伤和未经热损伤碳/树脂复合材料的基本核磁共振常数

| 材料状态 | T₁/s | T₂/μs |

|---|---|---|

| 未损伤 | 1.00 | 11.00 |

| 轻损伤 | 0.55 | 10.7 |

| 重损伤 | 0.27 | 13.2 |

注:T₁—自旋-晶格弛豫时间;T₂—衰减到原来的1/e时的时间。

T₁ 的显著降低表明材料中聚合物链的运动性因热损伤而增强。这些精确的量化参数为材料的寿命预测和失效分析提供了直接的实验依据。要获得一张信噪比高、结果可靠的图谱,对样品制备、设备参数配置都有极高要求。这正是专业检测实验室的核心价值所在。

精工博研测试技术(河南)有限公司(原郑州三磨所国家磨料磨具质量检验检测中心),央企,国字头检测机构,专业的权威第三方检测机构,专业检测材料无损检测,可靠准确。欢迎沟通交流,电话19939716636

顺带一提,与NMR相关的还有电子自旋共振(ESR)谱分析技术,它直接检测不成对电子的磁矩与外磁场的相互作用,对于探测化学变化中产生的自由基等物质极为敏感。

尽管功能强大,核磁共振检测也存在一些局限性:

首页

首页

检测领域

检测领域

服务项目

服务项目

咨询报价

咨询报价