在材料科学与工程领域,物质根据其导电性被划分为导体与电介质。电介质,即我们通常所说的绝缘体,其核心特性是在外加电场作用下会发生极化。只要材料未受损伤或存在缺陷,其介电性能便是一个稳定的固有属性。这一特性为我们开辟了一条独特的无损检测路径:通过精确测量材料的介电性能,来反推其内部质量的完整性。这就是介电测量检测技术(亦称介电法)的根本逻辑。

介电法通过定量表征材料或构件的介电常数(ε)或损耗角正切(tanδ)的变化,来判断其内部缺陷、微观结构以及物理化学性能状态。这项技术不仅适用于液体、固体及粉末状的电介质材料,还能有效追踪物质从液态到固态的相变过程,尤其在热固性复合材料的固化工艺质量控制中,展现出巨大的应用潜力。它可以用于材料的宏观表征、微观异常的总体效应评估、介电薄板的厚度精密控制,以及叠层复合材料的粘接完整性与内部分层检测。

要理解介电测量,必须先掌握两个核心物理量:介电常数和损耗因子。

当点电荷置于电介质中,它们之间的相互作用力会因介质的极化而被削弱。库仑定律此时修正为:

$$ f = /frac{1}{4/pi/epsilon}/frac{q_1q_2}{r^2} $$

这里的 ε 就是电介质的介电常数,它等于相对介电常数 εr 与真空介电常数 ε0 (8.85×10-12 F/m) 的乘积。εr 反映了介质相对于真空储存电能能力的倍数,因此介电常数也被称为“电容率”。

然而,在交变电场中,真实的电介质并非理想的储能元件,总会伴随能量损耗。这种损耗主要源于三个方面:

为了同时描述介质的储能和损耗特性,我们引入复数介电常数 ε 来进行统一表达:

$$ /epsilon = /epsilon^{/prime} + j/epsilon^{/prime /prime} $$

其中:

ε',即我们通常所说的介电常数,代表材料在外电场中储存电能的能力。ε'',被称为损耗因子,代表材料在外电场中能量损耗的大小。这两个参数的比值定义了另一个重要指标——损耗角正切 tanδ:

$$ /tan /delta = /frac{/epsilon^{/prime/prime}}{/epsilon^{/prime}} $$

tanδ 直观地反映了材料中损耗的能量与储存的能量之比,是评估介电材料质量和状态的关键参数。

材料的介电常数并非一成不变,它受到多种内外因素的调控:

同样,介质损耗也对外界条件非常敏感:

tanδ 几乎不变。但当场强高到足以显著影响介质电导时,漏电损耗增加,tanδ 随之增大。f=0)下,只有漏电损耗。随着频率增加,偶极子反复转向,极化损耗开始增加。当频率高到偶极子难以跟上电场变化时,损耗又会开始下降。tanδ 值大幅飙升。例如,泡沫塑料的含水量从4%增至100%,其 tanδ 值可增加百倍。除了微波测量技术,基于交流电场的测量是介电分析的常用手段,主要包括以下三种方法。

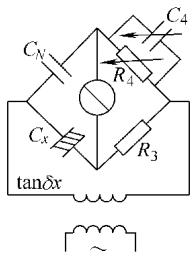

该方法利用经典的四臂电桥电路进行测量,如图1所示。通过调节可变电阻和电容,使电桥达到平衡状态。此时,根据平衡条件可以计算出待测样品的电容量 Cx 和损耗角正切 tanδ。

$$ C_x = C_N /frac{R_4}{R_3} $$ $$ /tan /delta = 2/pi f R_4 C_4 $$

图1 直接电桥法原理图

图1 直接电桥法原理图

交流电桥法通常在工频(50 ~ 100 Hz)附近工作,精度较高,误差可控制在±2%左右,非常适合低频下的精密测量。

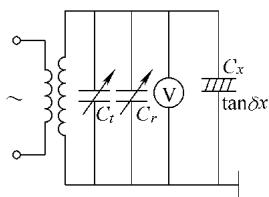

谐振回路法(图2)通过测量LC谐振回路在接入待测样品前后的特性变化来确定其介电参数。核心思想是,样品的引入会改变回路的总电容和品质因数(Q值)。通过测量谐振曲线的峰值位置和半功率点带宽的变化,可以反推出样品的电容 Cx,进而计算出相对介电常数 εr 和 tanδ。

$$ /epsilon_{/mathrm{r}} = /frac{C_x - C_e}{C_0} $$ $$ /tan /delta = /frac{/Delta C’’ - /Delta C’}{2 C_x} $$

图2 谐振回路法原理图

图2 谐振回路法原理图

此方法的测试频率范围较宽,可覆盖到100 kHz以下的高频段,但误差相对较大,约为±5%。

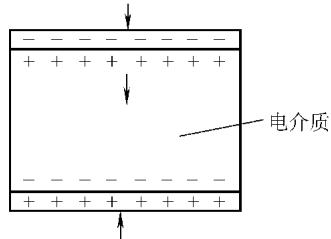

电容法(图3)主要针对高介电常数材料(εr = 40 ~ 100)的测量。它将被测样品与一个已知参数的间隙(通常用低介电常数薄膜隔开)等效为两个串联的电容器。通过测量总电容,并精确计算或测定间隙电容,即可推算出样品本身的电容量 Cx。

$$ C_x = /frac{C_{01} C}{C_{01} - C} $$

图3 电容法原理图

图3 电容法原理图

该方法的精度高度依赖于间隙电容计算的准确性,因此误差随介电常数的增高而增大。例如,当εr=40时误差约7%,而εr=100时误差可达17%。其适用频率范围很宽,可从工频延伸至100 MHz。

要准确获取材料的介电性能数据,需要根据材料特性、测试频率和精度要求选择合适的检测方法,并对样品制备、设备参数配置进行优化。这正是专业检测实验室的核心价值所在。 精工博研测试技术(河南)有限公司(原郑州三磨所国家磨料磨具质量检验检测中心),央企,国字头检测机构,专业的权威第三方检测机构,专业检测介电性能,可靠准确。欢迎沟通交流,电话19939716636

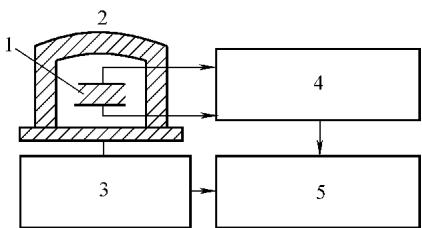

介电分析在工业中最具价值的应用之一,便是对热固性树脂及复合材料的固化过程进行实时在线监测。一个典型的介电固化监测系统(图4)由传感器、电子测量单元和分析软件组成。传感器可以直接植入工件内部或集成在模具表面,实时捕捉材料在固化过程中的介电性质变化。

图4 介电固化监测系统概图

图4 介电固化监测系统概图

其工作原理是:向传感器的一个电极施加一个特定频率(通常在0.1 Hz ~ 100 kHz)的交流电压,并在另一电极上测量感应信号的幅度和相位变化。通过这些数据,可以计算出材料的 ε' 和 ε''。

在聚合物固化过程中,ε' 的变化主要反映了偶极子运动状态的改变,而 ε'' 则同时受到偶极子运动和离子传导的影响。由于离子传导(与频率成反比)在低频下占据主导地位,它成为了追踪固化过程的关键。离子传导性的倒数——电阻率,与树脂在固化前的粘度以及固化后的刚性密切相关。研究表明,电阻率的变化与流变仪测得的聚合物粘度、玻璃化转变温度以及固化终点都有极强的关联性。

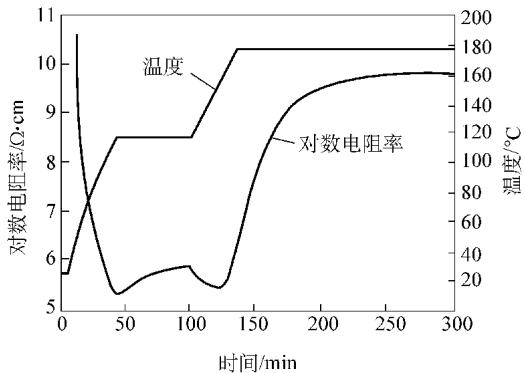

图5展示了石墨-环氧树脂预浸料在压塑过程中的典型介电固化监测数据。

图5 石墨-环氧预浸料的典型介电固化监测数据

图5 石墨-环氧预浸料的典型介电固化监测数据

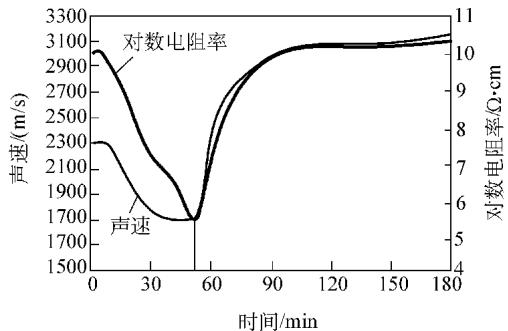

图6则比较了介电测量与超声波声速测量在监测环氧-玻璃纤维预浸料非等温固化过程中的表现。在等温固化阶段,对数电阻率与声速表现出良好的一致性。但在升温阶段,电阻率对树脂粘度的变化比声速更为敏感,显示出更大的变化率和曲线形态差异。这是因为液体树脂的声速对温度的依赖性不如离子活动性那么强。

图6 环氧-玻璃纤维预浸料非等温固化过程中对数电阻率与超声波声速的比较

图6 环氧-玻璃纤维预浸料非等温固化过程中对数电阻率与超声波声速的比较

在选择是否采用介电固化监测技术时,需要权衡其优缺点。

综合来看,介电测量作为一种强大的无损检测工具,尤其在复合材料过程监控和质量控制领域,提供了传统方法难以企及的实时洞察力。然而,充分理解其原理、适用范围和局限性,是确保其成功应用的关键。如果您在实际工作中也面临类似的复合材料固化监测挑战,我们非常乐意与您一同探讨解决方案。

首页

首页

检测领域

检测领域

服务项目

服务项目

咨询报价

咨询报价