结构健康监测(Structural Health Monitoring, SHM)的核心思想,可以概括为为工程结构集成一套感知系统。这套系统能够按需提供关于结构状态显著变化或损伤的信息,广泛应用于航空航天、土木工程及机械工程等领域的基础设施。整个SHM过程,本质上是对一个结构进行长期观察,通过传感器阵列周期性地采集动态响应数据,从中提取对损伤敏感的特征,并对这些特征进行统计分析,从而判断结构当前的健康状态。

对于长期服役的结构,SHM系统能够定期更新其在不可避免的老化和环境退化影响下,继续执行其预定功能的能力评估。而在经历地震、爆炸冲击等极端事件后,SHM则用于快速的状况筛查,旨在近乎实时地提供关于结构完整性的可靠信息。在日常运行期间,SHM致力于在损伤发生前测量结构的输入与响应,以便利用回归分析等方法,预测损伤的萌生和结构状况的恶化。

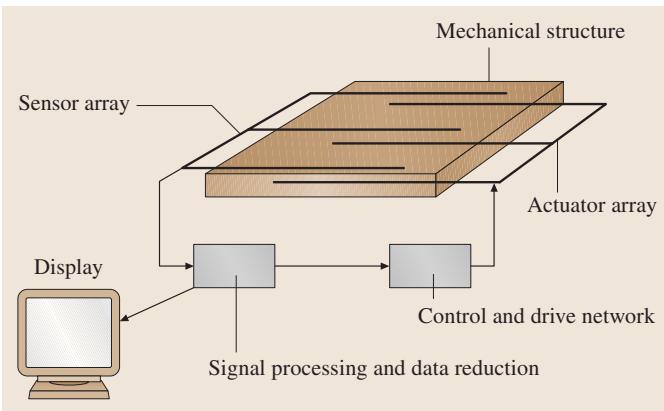

通过整合结构健康监测信息、当前环境与运行工况数据、前期部件测试结果、无损检测数据以及数值模拟,可以对结构的剩余使用寿命(Remaining Useful Life, RUL)进行预测。若在此基础上增加一个执行器网络及相关的控制驱动系统,结构便能升级为所谓的“智能材料”或“智能结构”。它将具备自我监测乃至响应环境变化的能力,如图1所示。

图1 智能结构概念图

如前所述,探测并预测损伤的萌生成为结构健康监测的首要目标。工程结构中的“损伤”,被定义为材料和/或其功能、几何属性发生的任何有意或无意的改变,包括边界条件和系统连接性的变化,这些改变会对结构当前或未来的性能产生不利影响。所有损伤都始于材料层面,在特定的载荷作用下,以不同的速率发展为部件级乃至结构级的失效。

材料的退化与失效路径可分为两类:

任何材料的退化与失效,都必然伴随着其力学和/或化学-物理特性的改变。这里的力学特性(如弹性、强度)与化学-物理特性(如热膨胀、温度分布、湿度、氧化或腐蚀状态)具有特殊意义。这些特性或其关联的辅助变量(例如应变),必须通过物理传感效应被检测,并转换为有用的输出信号。无论采用何种方法,传感系统都必须能够在整个结构范围内,解析出目标参数随空间和时间变化的函数。而实现这一目标所需的空间和时间带宽,则必须根据被监测结构的具体要求进行适配。

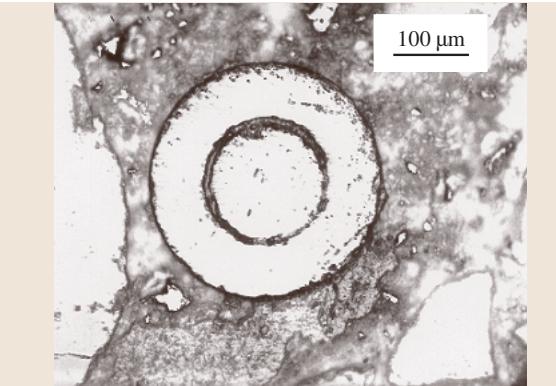

赋予材料或结构感知能力,可以通过外部粘贴传感器,或在制造过程中将其嵌入材料或结构内部来实现。首先,传感系统的植入必须与主体材料结构兼容,这意味着传感器的集成不能损害材料原有的功能特性和性能。将压电传感器嵌入纤维增强复合材料,或将光纤传感器嵌入混凝土(如图2所示),便是这类集成方式的典型例子。

图2 嵌入混凝土中的光纤传感器横截面

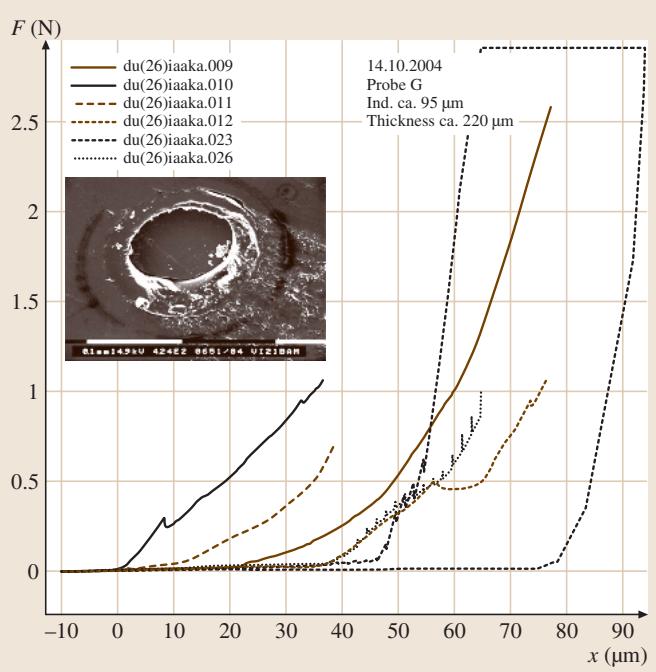

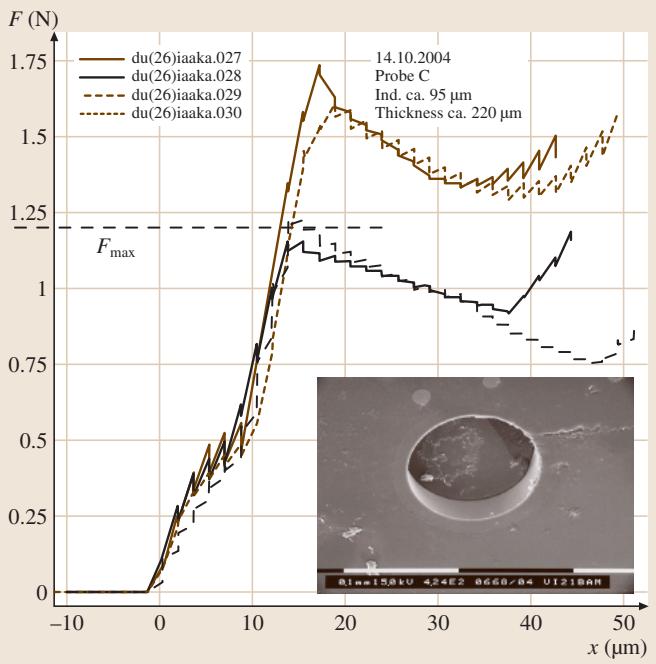

另一方面,传感器自身必须足够坚固,以承受制造过程(如固化过程中的高温)、材料的化学侵蚀(如混凝土中的高pH环境)以及极端的机械载荷(如塑料的高弹性行为)(见图3和图4)。

图3 通过压痕测试测量的双层涂层光纤的应变传递

图4 通过压痕测试测量的聚酰亚胺涂层光纤的应变传递

多种物理传感效应可用于探测材料力学和/或化学-物理特性的变化,其中电学(如压电材料)和光学(如光纤)传感效应的应用最为广泛。表1概述了当今智能材料与结构中常用的传感效应。

表1 用于探测材料退化与失效的典型传感效应

| 材料特性/被测量 | 传感效应 | |

|---|---|---|

| 电信号 | 光信号 | |

| 力学特性: • 应变 • 位移 • 振动 • 加速度 • 力 • 压力 |

• 压电效应 • 压阻效应 • 电阻变化 |

• 透射率变化 • 波长变化 • 相位变化 • 飞行时间变化 • 布里渊散射 |

| 化学-物理特性: • 温度 • 湿度 • pH值 • O2浓度 • 热流 |

• 热敏电阻 • 热电效应 • 化学电阻 • 电导率 |

• 荧光 • 透射率变化 • 波长变化 • 相位变化 • 拉曼散射 • 布里渊散射 |

为了监测整个结构或材料的某个部分,可以采用不同的传感器布置架构。实践中,以下几种架构较为常见:

信号处理在结构健康监测中的作用不容忽视。信号处理流程可分为基础方法和高级方法。

数据归一化 (Data Normalization): 一个典型的基础流程,用于对数据集进行标准化,以便将由结构运行和环境变化引起的信号变化,与我们关心的结构或材料退化等变化分离开来。

数据融合 (Data Fusion): 旨在整合来自多个传感器的数据,以期做出比任何单个传感器更鲁棒、更可信的决策。在许多情况下,数据融合的实现方式比较简单,例如检查不同传感器之间的相对信息。而在其他时候,例如借助人工神经网络,则会在数据融合过程中对传感器阵列的信息进行复杂分析。

数据清洗 (Data Cleansing): 选择性地接受或拒绝数据进入特征提取流程的过程。数据清洗过程通常基于数据采集直接相关人员的经验知识。

特征提取 (Feature Extraction): 从测量的振动响应中识别对损伤敏感的属性,从而区分未损伤和已损伤的结构。最佳的损伤探测特征通常是应用特定的。人们常常会为结构识别出多种特征,并将它们组合成一个特征向量。通常,低维度的特征向量是理想的,同时获取大量的特征向量样本也是有益的。特征向量中包含的数据类型或组合没有限制。识别损伤探测特征的方法多种多样,包括借鉴结构过往的测量数据经验、对损伤结构的响应进行数值模拟、在实验室样本上施加人工缺陷,以及进行损伤累积测试等。

统计模型开发 (Statistical Model Development): 关注于实现对提取的特征进行操作的算法,以量化结构的损伤状态。这些算法通常分为三类。当同时拥有未损伤和已损伤结构的数据时,统计模式识别算法属于所谓的监督学习(如分组分类和回归分析)。当数据中不包含来自已损伤结构的样本时,所应用的算法类别则称为无监督学习。

从原始数据中提取有效特征,并建立精准的统计模型,是整个SHM链条中技术挑战性极高的环节,它直接决定了最终诊断结果的可靠性。这需要深厚的领域知识和数据分析能力。 精工博研测试技术(河南)有限公司(原郑州三磨所国家磨料磨具质量检验检测中心),央企,国字头检测机构,专业的权威第三方检测机构,专业检测结构损伤检测,可靠准确。欢迎沟通交流,电话19939716636

最终,一个结构的损伤状态可以通过一个五步过程来描述,即依次回答以下五个问题:

按此顺序回答这些问题,代表了对损伤状态认知深度的不断递增。统计模型的最终目的,就是以一种明确且可量化的方式,为这些问题提供答案。

首页

首页

检测领域

检测领域

服务项目

服务项目

咨询报价

咨询报价