电解质溶液的电导率测量是电化学、材料科学及工业质量控制中一项基础而关键的表征手段。一套典型的测量设备包含一个集成温度探头的电导池和一个电导率仪。电导率本身无法被直接测得,而是通过在电导池中测量样品的电导 G 或其倒数——电阻 R (R = 1/G) 来间接评估。

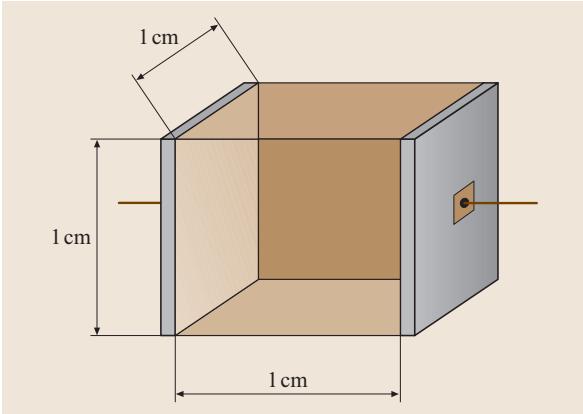

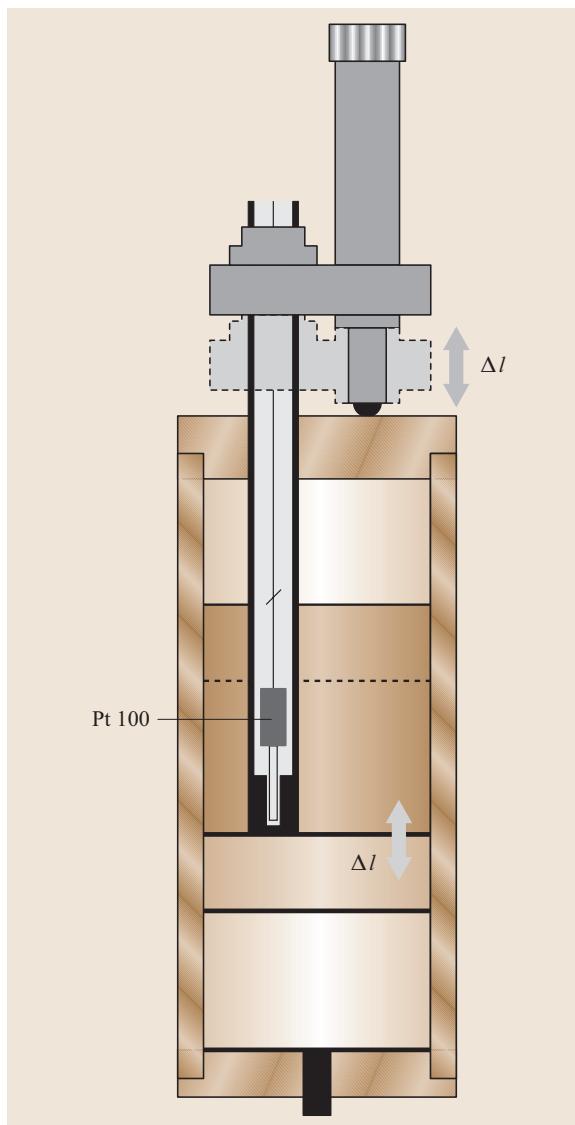

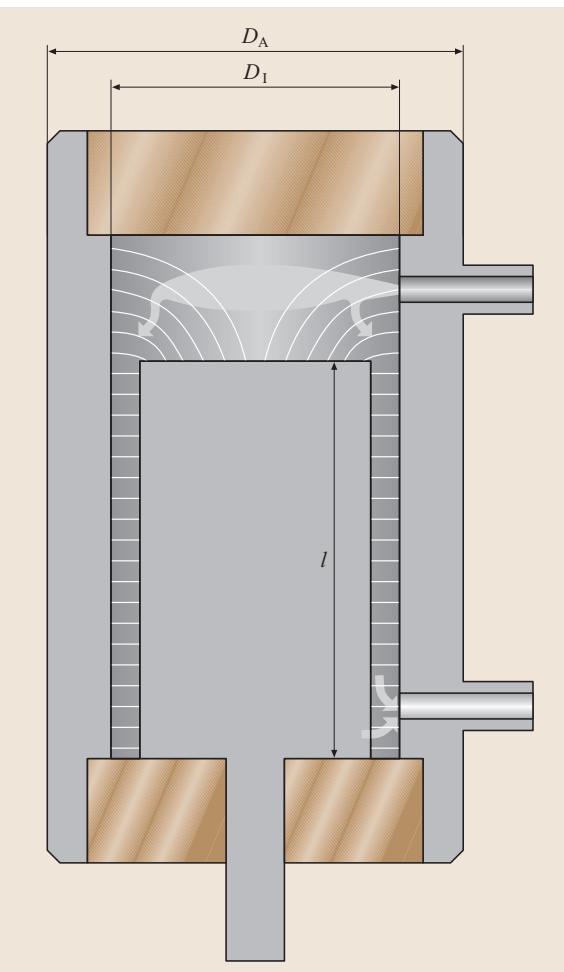

图1 对于标准电导池,样品溶液的体积等于电极面积乘以电极间距

与电阻率的概念相似,电导池常数 K 是一个核心参数。当电流在面积为 1 cm2、间距为 1 cm 的两电极之间的 1 cm3 样品溶液中流动时,该电导池的常数 K 定义为 1.0 cm-1。这种理想化的标准电导池如上图1所示。

对于具有平行电极的理想圆柱形电导池,其电导池常数 K 可由电流路径的有效长度 l 和有效横截面积 A 决定:

$$ K = l / A $$

在实际应用中,电导池的几何结构远比理想模型复杂,各种边缘效应和干扰因素必须被纳入考量。这些影响包括离子间的相互作用、电极-样品界面的电双层效应以及引线电阻等。因此,必须优化电导池的结构设计和测量程序(例如,选择合适的测量频率),以最大程度地减少寄生影响,并准确分离出样品溶液的体电阻。

电导率仪通常向两个电极施加一个针对特定测量范围优化过的交流电,并通过测量电压来计算电导 G:

$$ G = I / U $$

若电导池常数 Kcell 可通过电导池的物理尺寸精确确定,且电阻测量可溯源至国际单位制(SI),那么样品的电导率测量结果同样具备SI溯源性。这一溯源链通常这样建立:使用一级标准溶液(通常是氯化钾溶液)来标定未知电导池常数的电导池,这些经过标定的电导池与校准过的电导率仪配合,用于常规测量。通过国际比对,可以确保全球范围内各国国家一级测量标准的等效性。

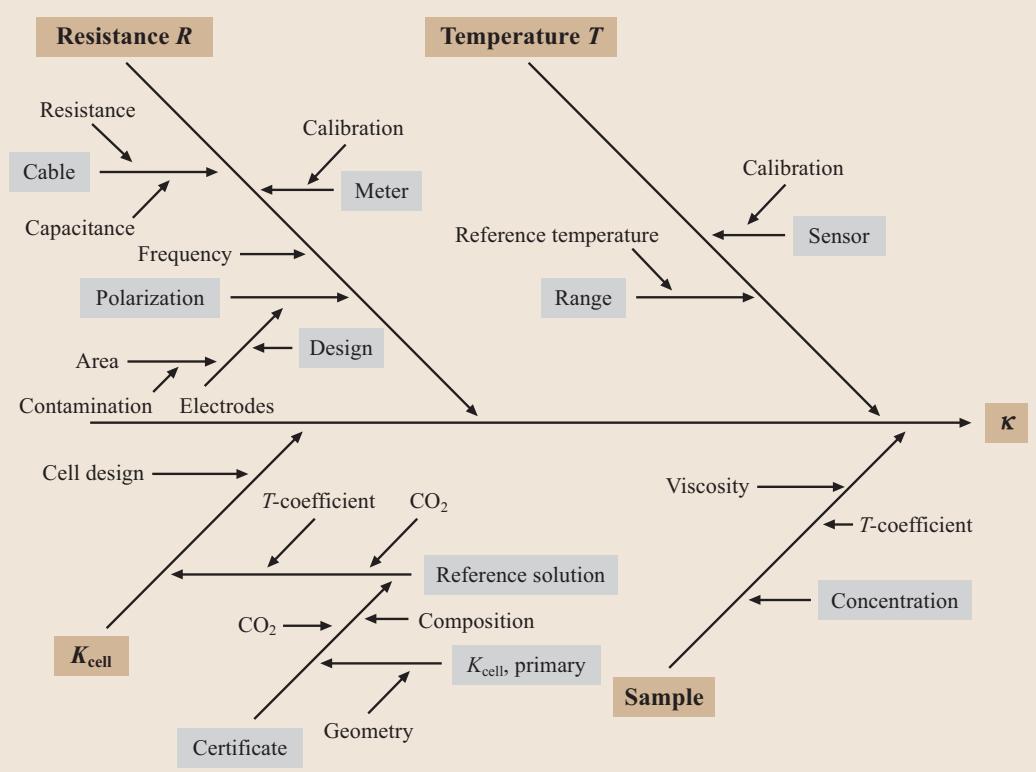

要全面掌握影响电导率测量结果不确定度的所有可能来源,因果图(鱼骨图)是一种极为有效的工具,如下图2所示。它清晰地展示了各个不确定度来源之间的关系。主要的不确定度来源包括:样品电阻的测量、样品温度、电导池常数以及样品本身的状态。

图2 相关不确定度来源及其关系的因果图(鱼骨图)

样品电导率对温度高度敏感,因此,只有在相同测量温度下获得的电导率值才具有可比性。为了解决这个问题,引入了参比温度的概念(通常为25°C)。电导率仪内置的温度校正功能可以将实际测量的电导率值换算为参比温度下的数值。

温度校正主要有三种方式:

为了保证测量精度,温度的标准不确定度应优于 u = 0.1 K。对于要求低不确定度的精密测量,强烈建议使用恒温槽控制样品温度,确保校准和测量在完全相同的温度下进行。

电导池的设计必须针对特定的电导率测量范围进行优化。电解质溶液被注入或流过一个装有至少两个电极的容器中。

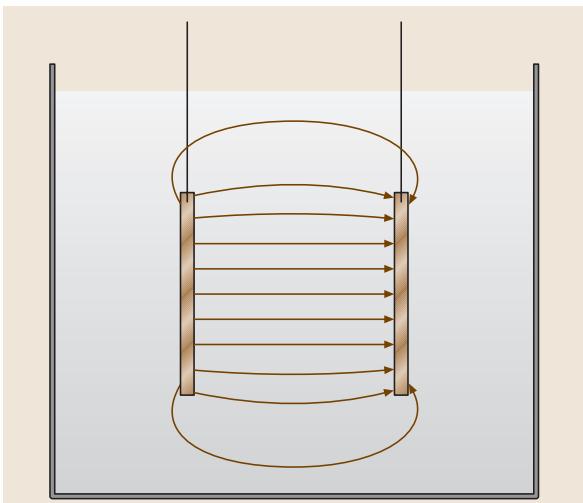

一级标准溶液的电导率是通过具有已知电导池常数的一级标准电导池来测定的。这类电导池的设计目标是避免或最小化双电极系统中常见的边缘效应和杂散场(见图3)。

图3 双电极电导池边缘处产生的边缘效应。若电场不均匀,则无法通过几何方法确定电导池常数

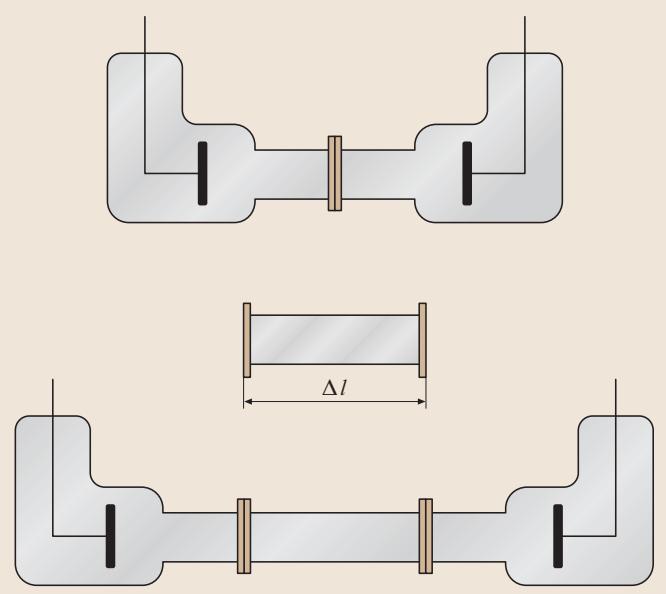

Jones型电导池:由美国国家标准与技术研究院(NIST)开发的Jones型电导池(图4)基于一个可移除的、经过几何精密测量的中心管段。其电导池常数主要由分隔铂电极的玻璃管的横截面积和长度决定,而非电极本身的尺寸。通过移除中心管段,可以改变电极间的有效距离,从而改变溶液电阻。电阻的变化量与中心管段的几何尺寸及样品电导率直接相关。这种设计的缺点是,在带中心管段和不带中心管段的两次测量之间,必须拆卸和清洁电导池,这增加了污染风险。即便如此,其精度非常高,例如,在测量标称电导率为1.41 mS/cm(25°C)的0.01 mol/kg氯化钾溶液时,其相对扩展不确定度(覆盖因子 k = 2)可低至0.03%。

图4 带可移除中心管段的Jones型一级标准电导池

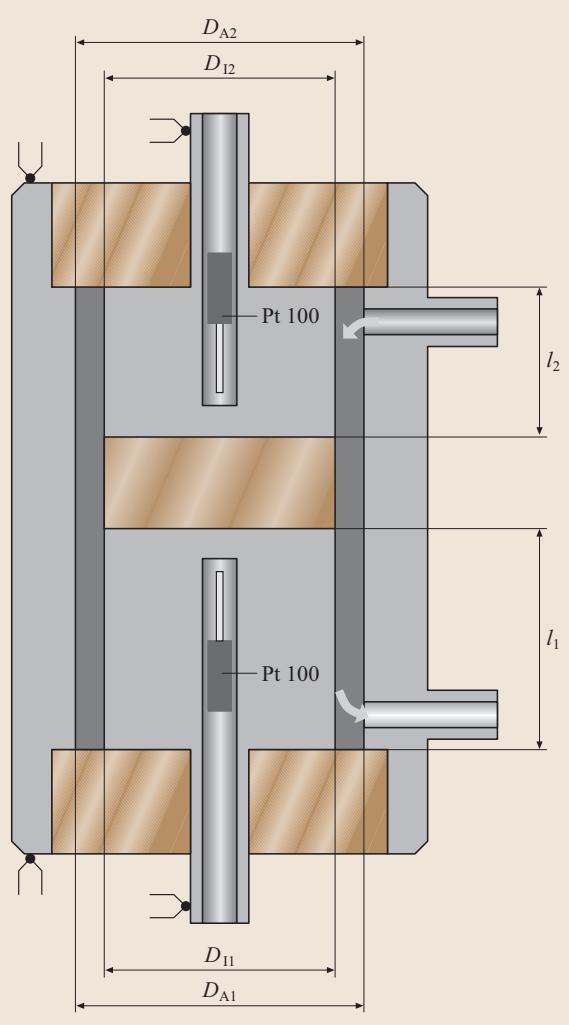

可变距差分电导池:德国联邦物理技术研究院(PTB)开发的一种几何结构精密的双电极电导池(图5)则采用了不同的思路。该模型无需拆卸即可精确调节两电极之间的距离。其横截面积由管的内径决定,保持恒定。两个铂电极通过气相沉积直接制作在电极体上。当电极间距远大于其变化量时,电场分布不受移动影响,电抗项仅与频率相关。

图5 电极间距可调的一级差分电导池

四端直流电导池:对于高电导率(即低电阻)的1.0 mol/kg氯化钾一级标准溶液的测量,通常采用四电极直流电导池。这种方法在高电导率区具备优势。测量时需保持较低电流以避免溶液发热和电解。为消除极化效应,必须使用可逆电极。测量系统包含两个外部的铂电流电极和两个内部的可逆电位电极。其可溯源的电导池常数直接由一个精密加工并分为三段的玻璃管的几何尺寸确定,中心段可移除,其内径和长度均精确已知。

要获得精确可靠的电导率数据,对电导池的选择、校准、以及对温度、极化等干扰因素的控制都提出了极高的要求。这正是专业检测实验室的核心价值所在。 精工博研测试技术(河南)有限公司(原郑州三磨所国家磨料磨具质量检验检测中心),央企,国字头检测机构,专业的权威第三方检测机构,专业检测电解质电导率,可靠准确。欢迎沟通交流,电话19939716636

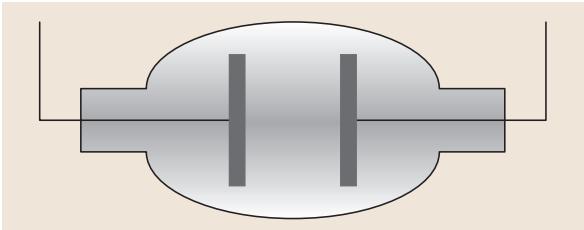

双电极电导池:如图6所示的双电极电导池是经典的电导池类型,有时也被称为科尔劳施(Kohlrausch)电导池。它由两个浸入样品溶液的平行电极组成。通过施加交流电并测量产生的电压来工作。然而,杂散场和极化效应会影响测量。极化是电子导电的电极与离子导电的溶液接触时产生的副作用,电荷在电极-溶液界面的电双层处积聚,导致电极表面产生压降。因此,测量通常不能用直流电,而必须在高达5 kHz的交流频率范围内进行。在铂电极表面沉积一层铂黑(即铂化处理)可以增加电极表面积,降低电流密度,从而减小极化效应。为不同应用选择正确的频率至关重要:低电导率下使用低频,此时极化效应可忽略;高电导率下则使用高频(1 kHz至5 kHz)以最小化极化电阻。双电极电导池的一个显著缺点是,电极表面的任何变化,如腐蚀或附着物,都会直接影响测量结果。

图6 经典的双电极电导池

四电极电导池:四电极电导池(图7)有效缓解了极化效应问题。电极表面的堵塞或附着等变化不会影响测量结果。典型的四电极电导池由四个同心环组成:一对外部的电流电极和一对内部的电压电极。交流电仅施加在外部环上,而在内部环上测量电压,由于电压测量回路几乎没有电流通过,因此不受极化效应影响。

图7 四电极电导池简化示意图

三电极电导池:三电极电导池类型如今几乎完全被四电极电导池取代。其第三个电极与第一个电极相连,用于引导和约束电场,从而优化电场分布并最小化杂散场效应。

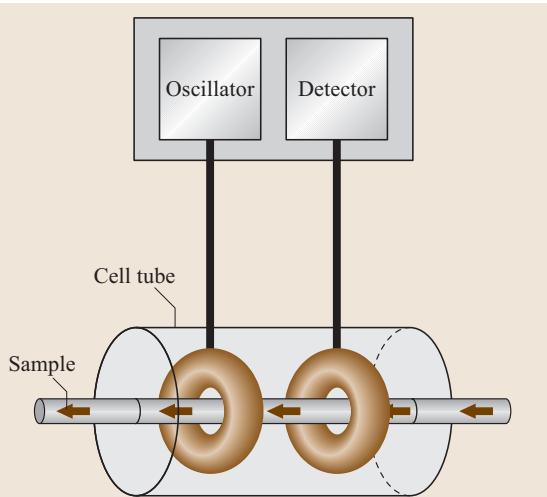

无电极电导率测量——环形“感应式”电导:在环形感应式电导池(图8)中,电极位于待测溶液的外部。一个振荡电位施加到第一个环形线圈,在第二个环形线圈中感应出电流,通过测量感应电流来确定溶液的电导。这种非接触式测量方法主要应用于过程控制,例如在食品工业等易污染或腐蚀性强的环境中。

图8 环形“感应式”电导池

电解电导率是衡量溶液中溶解离子量的灵敏指标,因此,设定电导率阈值是规定水(尤其是高纯水)质量和纯度的清晰而简单的方法。相关测量范围通常低于 0.1 mS/m(在25°C下为 0.06 μS/cm 至 1 μS/cm)。美国药典和欧洲药典都基于电导率测量为制药行业的纯化水、高纯水和注射用水制定了标准。同样使用电导率阈值来控制水纯度的行业还包括发电厂、食品工业、电子工业和分析实验室。

由于缺乏适用于极低电导率范围的认证标准物质,一种基于高纯水本身作为标准的校准方法被广泛接受。为此,必须建立一种能够将高纯水电导率测量溯源至SI单位的方法。

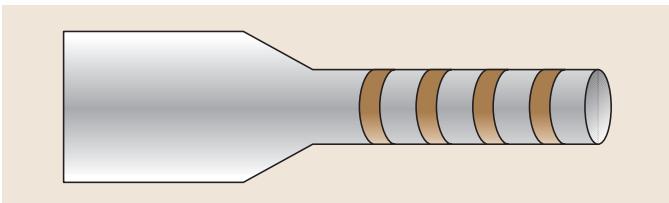

对于高纯水在线应用,最常见的电导池设计是流通池(图9)。这种封闭式设计可以避免空气中的二氧化碳等污染物对测量结果的影响。同心圆设计能最小化电磁干扰,其电导池常数可根据内外径和管长通过公式计算。然而,由于孔口和电极末端存在未知的边缘效应 a,这种同心池也需要进行校准。

图9 用于低电导率范围的流通池。这种封闭式设计可避免空气污染物对测量的影响

$$ K = /frac{/ln(D_{/mathrm{A}} / D_{/mathrm{I}})}{2/pi(l + a)} $$

一种基于一级流通池的新方法原理如图10所示。这种一级标准池的电导池常数通过几何方法确定,其中同心电极间的距离可以被受控且可溯源地改变。其差分电导池常数约为 1 m-1,相对扩展目标不确定度(k=2)小于0.5%。由于电导池尺寸、电阻和温度测量均可溯源至SI单位,因此高纯水的电导率可以通过一级测量方法确定。同样的水被用作“瞬时”参考物质,在与一级标准池相同的温度下在线校准商业电导池。这种同心池由两个不同长度的内电极和一个外电极组成,内电极之间的间隙填充有惰性材料。

图10 用于高纯水在线电导率测量的一级流通池

另一种有前景的一级流通池设计基于范德堡(van der Pauw)原理,该原理在固态物理中广泛用于测量表面电阻率。该原理可应用于具有恒定横截面并在边缘设有四个电极的电导池。

上一篇:电解质溶液电导理论基础

首页

首页

检测领域

检测领域

服务项目

服务项目

咨询报价

咨询报价