在分析化学领域,试剂的纯度是决定实验成败与数据可靠性的基石。当我们面对一瓶高纯度试剂时,其标签上的“99.999%”究竟代表了什么?这个数值是如何被测定出来的?要精准回答这些问题,我们需要深入理解分析试剂纯度评估的两种核心方法:基体组分的直接含量测定法,以及基于杂质扣除的纯度推算法。

理论上,这两种方法应当殊途同归,指向同一个纯度值。然而,在实际的分析工作中,各自的局限性很快就会浮现出来,导致结果出现偏差。

直接含量测定法,顾名思义,是采用经典的化学分析技术(如滴定法、库仑法)直接测量样品中主要化学物质(即基体)的质量分数。这种方法的逻辑直接,看似能够“直击要害”。

但其核心问题在于,痕量杂质可能会“伪装”成基体物质,一同参与化学反应,从而导致测定结果系统性偏高。一个典型的例子是在测定氯化物(如KCl)时,样品中痕量的溴离子(Br-)通常会与氯离子(Cl-)一同被滴定,造成含量结果虚高。这种痕量干扰物对表观含量的“贡献”,取决于其自身的质量分数以及与基体物质的当量重量之比,其原理类似于重量分析法中的“换算因子”。这里的当量重量由物质的摩尔质量除以一个整数 n 得到,n 的取值则由具体的反应类型(如库仑分析或滴定反应)所决定。

另一条路径是“100%减去杂质”法。该方法假定样品所有组分的质量分数总和为100%。分析人员通过一种或多种现代仪器技术,测定出样品中痕量杂质的含量,然后从100%中减去所有已测得杂质的总和,以此作为试剂的纯度值。对于未检出的杂质,通常会按照其检出限的一半来估算其含量,并计入最终的不确定度计算中。

这种方法的致命弱点在于,其结果的准确性完全依赖于“我们寻找了哪些杂质”。商业高纯试剂标签上宣称的99.999%纯度,往往是基于对痕量金属杂质的半定量扫描分析得出的。然而,其他类型的杂质,例如高纯结晶盐中包裹的水分,或高纯金属中溶解的气体,常常被忽略。这些未被检测的杂质含量可能相当高,有时甚至达到0.1%的水平。因此,虽然试剂相对于“已标明”的杂质来说纯度很高,但如果那些“未被计入”的杂质含量对于后续应用(尤其是用作校准品)来说不可忽略,那么这个标签上的纯度值就失去了指导意义。

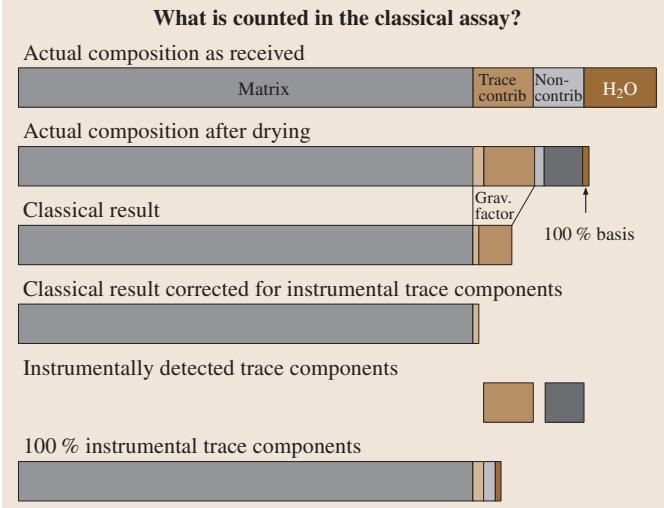

图1. 分析试剂含量与纯度测定方法的比较示意图

上图(图1)直观地展示了这两种方法在评估一种假设的结晶化合物纯度时的优劣差异。图中每个长条的总长度代表了相应方法测得的纯度。

对于离子化合物(如KCl)的纯度测定,经典方法还存在另一个问题:单次测量通常只针对化合物中的某一个组分,例如用硝酸银(Ag+)滴定法测定KCl中的氯离子(Cl-)。最终报告的化合物质量分数,是基于理想的化学计量比计算得出的,这其中隐含了一个假设——抗衡离子(此例中为K+)是完全纯净且符合理论配比的。

要获得一个真正接近“真值”的含量结果,更为严谨的策略是分别对基体化合物的各个组分进行独立测定。以KCl为例,可以采用重量法测定K+的含量,同时用滴定法或库仑法测定Cl-的含量。在每一次测定中,都必须对已知的痕量干扰物进行精确校正。这种交叉验证和系统校正的复杂流程,对分析技术和数据解读能力提出了极高的要求。

要获得一份真正可靠的纯度报告,不仅需要先进的仪器设备,更依赖于深厚的分析方法学知识和严谨的质量控制体系。这正是专业检测实验室的核心价值所在。

精工博研测试技术(河南)有限公司(原郑州三磨所国家磨料磨具质量检验检测中心),央企,国字头检测机构,专业的权威第三方检测机构,专业检测高纯试剂纯度分析,可靠准确。欢迎沟通交流,电话19939716636

下一篇:材料的微区化学成分表征

首页

首页

检测领域

检测领域

服务项目

服务项目

咨询报价

咨询报价