在耐火材料与特种陶瓷领域,对材料热稳定性的追求永无止境。其中,堇青石(Cordierite)凭借其极为优异的抗热震性,始终占据着关键地位。然而,要真正驾驭这种材料,就必须深入理解其独特的物理性质与极为苛刻的热行为边界。

自然界中,想找到一颗形态完好的堇青石晶体并不容易。它属于斜方双锥晶类(见图1),但多数情况下是以致密块状或不规则的粒状集合体产出。这对于工业应用而言,意味着其原料形态的可控性需要特别关注。

图1 堇青石晶体形态

它的外观呈现出多样的浅蓝或浅紫色调,有时也会夹杂浅黄或浅褐色。从透明到半透明,具有玻璃般的光泽,而其断口则呈现出独特的油脂光泽。这些宏观特征为材料的初步鉴别提供了线索。

从工程应用角度看,以下几项物理指标至关重要:

堇青石最核心的价值,无疑是其极低的热膨胀系数。在20-900°C的宽温区内,其热膨胀系数α仅为 (1.25-1.92) × 10-6/°C,即便在100-1000°C范围内,也仅为2.6 × 10-6/°C。这一数值远低于多数氧化物陶瓷,赋予了堇青石基制品在剧烈温度变化下保持结构完整的超凡能力。高温与低温两种变体的存在,正是其复杂热行为的微观结构根源。

然而,优异性能的背后往往伴随着严苛的工艺窗口。堇青石的应用存在一条明确的“红线”——1460°C。一旦温度超过这个临界点,它便会发生非一致性熔融,分解为莫来石和液相(冷却后为玻璃相),原有的低膨胀优势将荡然无存。

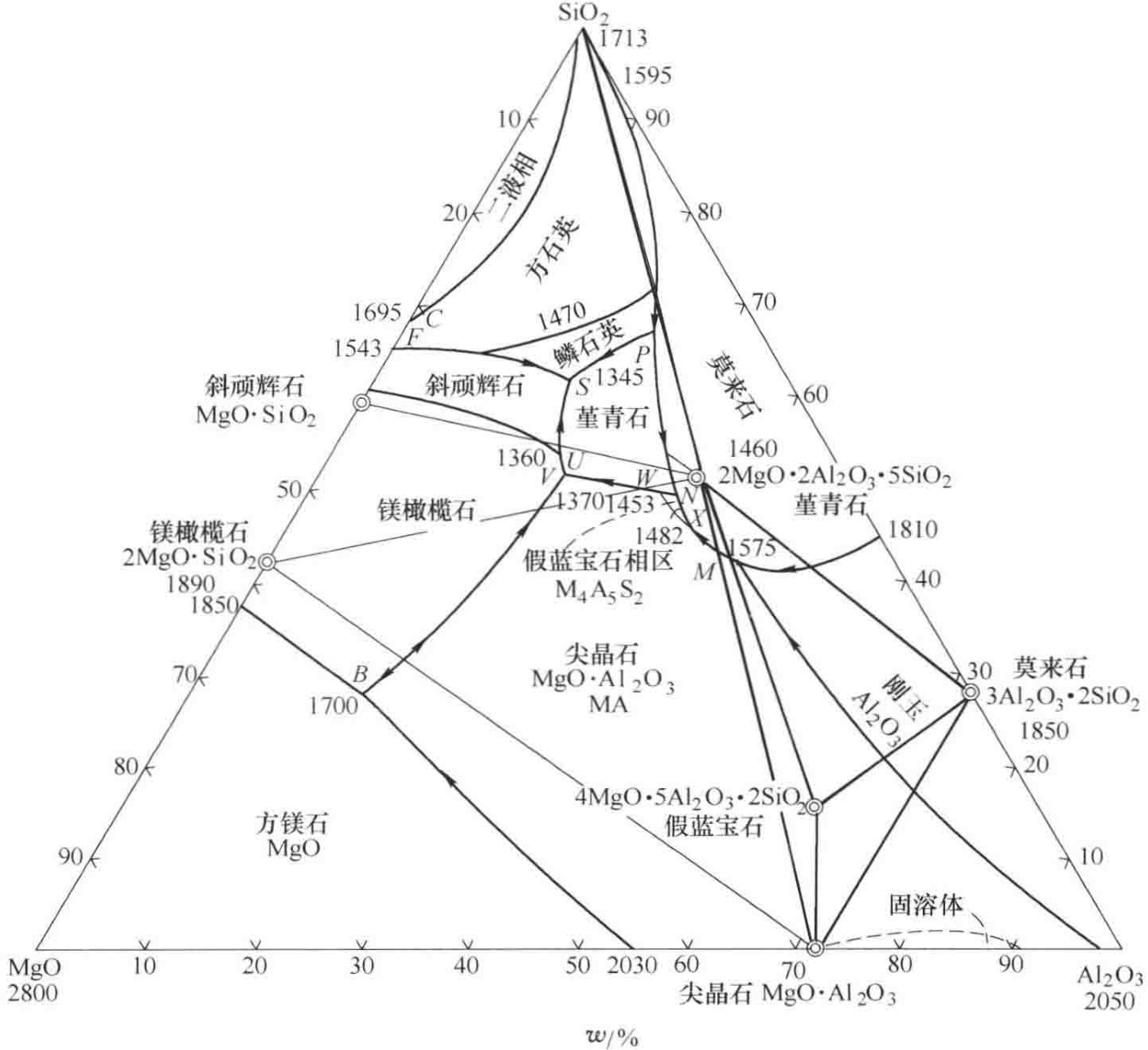

这个过程在MgO-Al₂O₃-SiO₂三元系相图(图2)中得到了清晰的揭示。

图2 MgO-Al₂O₃-SiO₂系平衡状态图

从相图上看,堇青石的初晶区被五个低共熔点(温度范围1345-1460°C)所包围。这意味着,无论是合成堇青石还是烧结堇青石陶瓷,其工艺温度窗口都相当狭窄。温度过低,反应不完全,无法形成纯净的堇青石相;温度稍高,则会跨越1460°C的分解线,导致材料失效。

那么,如何在生产中精准控制烧结终点,确保获得的是纯净的堇青石相而非其分解产物?这不仅需要精确的窑炉温控,更依赖于对烧成品的物相成分进行精确分析。通过X射线衍射(XRD)等手段对最终产物的相组成进行定量或半定量表征,是确保产品质量与性能稳定性的关键一步。这正是专业检测服务的核心价值所在。

精工博研测试技术(河南)有限公司(原郑州三磨所国家磨料磨具质量检验检测中心),专业的权威第三方检测机构,专业检测材料高温相分析央企背景,可靠准确。欢迎沟通交流,电话19939716636

最终,驾驭堇青石的关键,在于深刻理解其性能优势与工艺局限的辩证关系。它既是解决热震难题的利器,也是对材料工程师工艺控制能力的严峻考验。

首页

首页

检测领域

检测领域

服务项目

服务项目

咨询报价

咨询报价