晶体,从宏观上看是具有规则几何外形的固体,但其真正的奥秘隐藏在微观尺度之下。无论是天然的矿物,还是人工合成的先进材料,其性能都源于内部质点(原子、离子或分子)的有序排列。但这种“规律”究竟是什么?我们如何用一种更普适的、数学化的语言来描述它?

要回答这个问题,不妨从我们最熟悉的晶体——食盐(NaCl)入手。

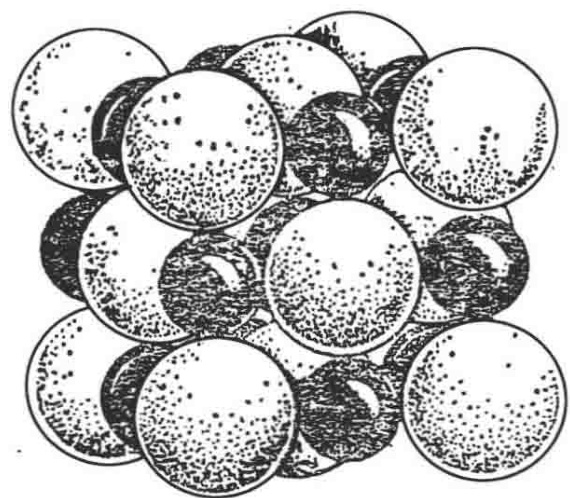

通过X射线衍射等分析手段,我们能“看”到氯化钠晶体内部的景象。其中,体积较大的氯离子(Cl-)和较小的钠离子(Na+)以一种极其规整的方式相互堆积,形成微小的立方体单元,如图1所示。

图1 NaCl晶体中质点的排列示意(大球为Cl-,小球为Na+)

这种有序性达到了惊人的程度。仅仅在1 mm3的食盐晶体中,就包含了约1018到1019个这样的小立方体。每一个单元的离子排列方式都完全相同,并在三维空间中无限重复。

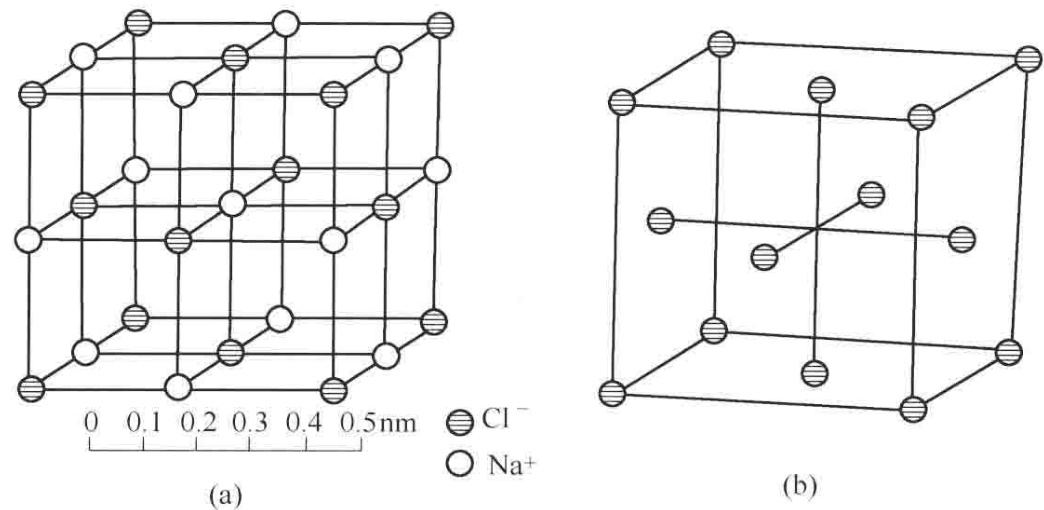

这种周期性重复体现在,无论你从哪个离子出发,沿任何特定方向,总能以固定的间隔找到相同的离子。例如,沿立方体的棱边方向,Cl-与Na+各自的重复周期是0.5628 nm;而如果换到立方体的面对角线方向,这个重复周期则变为0.3978 nm。不同方向,周期不同,但规律性本身是绝对的。

要精确表征这种微观结构,获取可靠的原子占位、晶格常数等数据,离不开高精度的分析技术。这不仅是基础科研的需求,也是新材料开发和品控环节的关键。 精工博研测试技术(河南)有限公司(原郑州三磨所国家磨料磨具质量检验检测中心),专业的权威第三方检测机构,专业检测晶体结构分析央企背景,可靠准确。欢迎沟通交流,电话19939716636

为了抓住这种规律性的本质,晶体学家进行了一次关键的思维飞跃:将每一个具体的质点抽象成一个没有体积的几何点。这个点代表了质点的中心位置。这样一来,复杂的离子堆积问题就转化为了一个纯粹的几何点阵问题。

我们以图2(a)中的NaCl晶体为例,其中黑点代表Cl-,圆圈代表Na+。现在,我们只关注代表Cl-的黑点,会发现它们有两个显著特征:

图2 NaCl的晶体构造与空间格子的抽象过程

我们将这些具有完全相同周围环境、性质完全相同的点称为相当点(Equivalent Points)。在NaCl晶体中,所有的Cl-离子都是相当点。如果我们把这些代表Cl-的相当点单独抽取出来,就得到了一个如图2(b)所示的、由几何点构成的三维阵列。

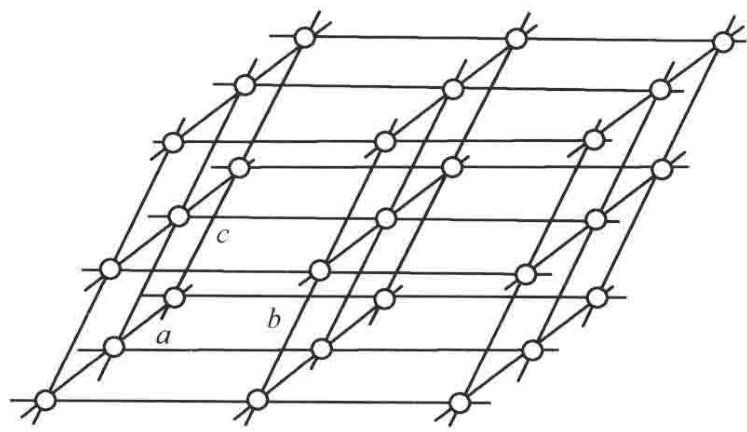

这个由相当点在三维空间中规律排列而成的几何图形,就是空间格子(Space Lattice)。它是一种数学模型,是晶体内部结构周期性的骨架。图3展示了一个更具普遍性的空间格子形态。

图3 空间格子的一般形式

有趣的是,如果我们不看Cl-,而是去分析Na+离子(图2(a)中的圆圈),会得到完全一样的结论:所有的Na+离子也是一组相当点,将它们单独抽取出来,同样能构成一个与图2(b)形态完全相同的空间格子。

至此,我们可以得到一个更深刻的理解:NaCl的实际晶体构造,可以看作是两套完全相同的空间格子——一套由Na+构成,另一套由Cl-构成——按照特定的位移关系相互穿插、套构在一起的结果。

对于任何由多种质点构成的复杂晶体,其内在的规律都可以用同样的方式来解析。晶体结构,本质上就是一套或多套相同的空间格子,按照特定的几何关系相互套嵌而形成的宏观物质形态。空间格子理论,正是我们理解和预测材料物理、化学性质的基石。

首页

首页

检测领域

检测领域

服务项目

服务项目

咨询报价

咨询报价