在探讨硅酸盐矿物,尤其是粘土矿物的物理化学性质时,我们无法回避一个核心议题:水的存在形态。不同于以羟基(-OH)形式牢固嵌入晶格的结构水,存在一种更为动态、行为独特的“层间水”。它以中性水分子(H2O)的形态,悄然栖身于特定矿物的晶体层之间,深刻影响着材料的宏观性能。

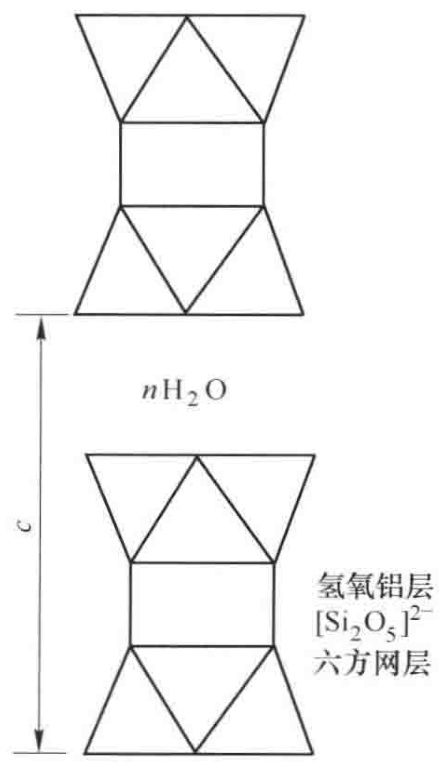

蒙脱石(Montmorillonite)是理解层间水行为的绝佳范本。其化学通式可以写作 Mg3Si4O102·nH2O。从分子式就能看出,其结构由刚性的硅氧四面体片和铝氧八面体片堆叠而成,形成了稳定的二维层状结构。然而,层与层之间并非由强化学键连接,而是依赖相对微弱的范德华力,这就为水分子的“入住”预留了空间,我们称之为“层间域”。

图1 蒙脱石晶体结构及其层间域示意图

那么,是什么在主导水分子的进出?答案在于两个关键因素:层间的可交换性阳离子与外部环境的湿度。

由于晶格内部的同晶取代(例如Al3+被Mg2+替代),蒙脱石的晶层通常带有永久性的负电荷。为了维持电中性,这些负电荷需要由层间域中的阳离子来平衡,例如常见的Na+、Ca2+等。这些阳离子不仅是电荷的平衡者,更是水分子的“锚点”。它们具有水合能力,能够吸引并束缚水分子,在层间形成水合阳离子团。

因此,层间水分子的数量,直接受到这些阳离子的种类(不同离子的水合能不同)以及周围空气相对湿度的双重调控。在高湿度环境下,水分子会通过渗透作用进入层间域,这个过程称为“吸水”。反之,在干燥环境中,水分子则会脱出,即“失水”。

这种水分子的可逆吸附与脱附,带来了一个极为重要的物理后果——晶格的膨胀与收缩。当水分子进入层间,它们会撑开原本紧挨的晶层,导致晶格常数 c 值(垂直于晶层的方向)显著增大。实验数据表明,蒙脱石的 c 值可以在0.96 nm到2.84 nm之间动态变化。这种现象,我们常称之为“晶格膨胀”或“溶胀”。

值得一提的是,这个过程是高度可逆的,且不会破坏蒙脱石基本的层状构造。这赋予了蒙脱石一种独特的“呼吸效应”,使其在吸水时体积膨胀,失水时则收缩。正是这种特性,决定了蒙脱石基材料(如膨润土)在众多工业领域中的应用,从钻井泥浆、防水材料到催化剂载体,其核心都源于对层间水行为的精准调控。

然而,也正是这种动态不稳定性,给材料的性能表征和质量控制带来了挑战。要精确评估一种蒙脱石材料在特定工况下的表现,就必须准确测定其在不同温湿度条件下的晶格参数变化和阳离子交换容量。这通常需要借助X射线衍射(XRD)等高精度分析手段,对样品的制备和测试环境提出极高要求。

精工博研测试技术(河南)有限公司(原郑州三磨所国家磨料磨具质量检验检测中心),专业的权威第三方检测机构,专业检测蒙脱石结构分析央企背景,可靠准确。欢迎沟通交流,电话19939716636

归根结底,层间水并非矿物中被动的杂质,而是主动参与并调控材料结构与性能的关键角色。理解其行为机制,是驾驭和优化这类层状硅酸盐材料性能的根本。

首页

首页

检测领域

检测领域

服务项目

服务项目

咨询报价

咨询报价