评价一种白云岩原料的优劣,仅仅看其化学和矿物组成是远远不够的,其内部微观结构与杂质的分布方式,往往才是决定其最终性能的胜负手。我们通常用一个看似完美的化学式——CaMg(CO₃)₂来定义白云石,但这在很大程度上简化了实际工况的复杂性。

要真正理解白云石,必须深入其晶体化学的内核。

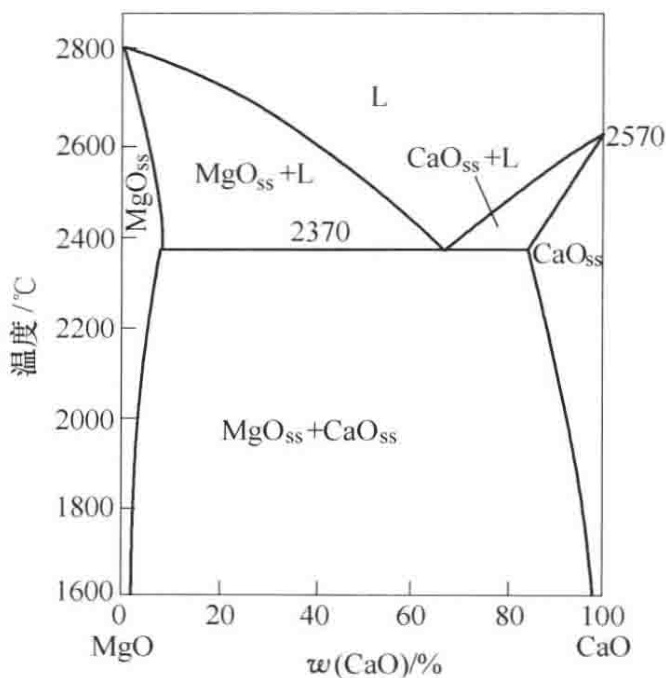

从本质上看,白云石是一种钙和镁的复式碳酸盐,晶体结构归属于三方晶系。在高温应用(例如耐火材料领域)的语境下,我们更关心其煅烧后的产物——氧化钙(CaO)与氧化镁(MgO)构成的体系。这两种氧化物本身就是耐火材料界的“优等生”,熔点分别高达2570°C和2800°C。

它们的强强联合,使得CaO-MgO二元系统的共熔温度也达到了惊人的2370°C,这为其作为优质高温结构材料奠定了坚实的热力学基础。

图1 CaO-MgO二元系统相图

理论上,纯净的白云石(分子式CaCO₃·MgCO₃)中,MgO含量为21.7%,CaO为30.4%。然而,自然界的矿物几乎不存在绝对的“纯净”。真正的性能差异,恰恰源于那些看似微不足道的“杂质”元素。

这就引出了一个核心概念:类质同象。

白云石的晶格并非一个封闭的、一成不变的框架,而更像一个具备选择性接纳能力的“旅馆”。在它的晶格中,镁离子(Mg²⁺)的位置时常会被半径和电荷相近的离子所占据,最常见的“不速之客”包括铁(Fe²⁺)、锰(Mn²⁺),有时甚至是钴(Co²⁺)和锌(Zn²⁺)。同样,钙离子(Ca²⁺)也可能被铅(Pb²⁺)甚至钠(Na⁺)所替代。

这种离子替代,直接导致了白云石“变种”的出现,如铁白云石、锌白云石等。这些替代元素的引入,哪怕含量极低,也可能显著改变材料的烧结行为、抗侵蚀性以及高温下的体积稳定性。例如,铁的存在会形成低熔点相,严重拉低材料的耐火度。

因此,对白云岩原料进行精准的成分分析,特别是对Fe、Mn等关键杂质元素的定量表征,已成为生产高品质耐火材料前不可或缺的品控环节。这不仅是简单的成分测定,更是对材料未来性能的预测。准确识别并量化这些微量元素及其赋存状态,对工艺优化和质量控制至关重要。

精工博研测试技术(河南)有限公司(原郑州三磨所国家磨料磨具质量检验检测中心),专业的权威第三方检测机构,专业检测矿物全成分分析央企背景,可靠准确。欢迎沟通交流,电话19939716636

归根结底,理解白云石的性能,就是一场从理想化学式出发,逐步深入到真实晶格缺陷与元素替代的探索。每一个替代的离子,都是解开其性能密码的一条线索。

首页

首页

检测领域

检测领域

服务项目

服务项目

咨询报价

咨询报价