纯氧化锆(ZrO2)材料在热循环中存在一个致命弱点:约1170°C附近发生的从四方相到单斜相的马氏体相变。这一过程伴随着约3-5%的体积膨胀,足以在材料内部产生毁灭性的微裂纹,导致其在高温应用中迅速失效。因此,对氧化锆进行“稳定化”处理,抑制或消除这种相变,是其走向实际应用的前提。

稳定化的核心在于引入其他金属氧化物作为稳定剂,与ZrO2形成稳定的立方相或亚稳的四方相固溶体。在众多选项中,氧化钙(CaO)和氧化镁(MgO)因其成本效益和显著效果而备受关注。

行业实践普遍认为,在单一稳定剂体系中,CaO的效果通常优于MgO。一个经典的参考配方是直接添加约5%(摩尔分数或质量分数,需根据具体工艺体系确定)的CaO。这种钙稳定氧化锆(CSZ)能够有效地将ZrO2锁定在立方相结构,从而在整个工作温度范围内表现出可预测的线性热膨胀行为。

然而,单一稳定剂并非万能。MgO虽然在稳定效率上稍逊一筹,但在特定工况下,例如对材料的长期高温蠕变性能有特殊要求时,镁稳定氧化锆(MSZ)可能展现出其独特的优势。

为了突破单一稳定剂的性能瓶颈,采用复合稳定剂成为了一种更精细化的策略。通过将CaO和MgO协同使用,可以在更宽的维度上对材料的最终性能进行调校。例如,以下两种配方就代表了不同的设计思路:

这两种路径在微观结构上究竟带来了何种差异?高钙配方可能旨在快速形成高度稳定的立方相基体,而适量MgO的引入或许是为了优化晶界相、抑制晶粒过度长大。反之,低钙高镁配方则可能在追求成本与性能的平衡点,利用MgO在特定温度区间的固溶特性,实现一种“部分稳定”或“亚稳”的状态,从而获得更优的韧性。在实际生产中,如何根据具体工况微调这些复合配方,往往是工艺控制的难点。

当目标是实现顶级的抗热震性时,工程师们还会引入第三种关键组分——氧化钇(Y₂O₃)。在已经由CaO或MgO初步稳定的固溶体中,仅需加入1%至2%的Y₂O₃,就能观察到材料抗热震性能的显著飞跃。这背后的机理相当复杂,可能涉及Y³⁺离子对晶格畸变的精细调控,或是促进了更多纳米级可发生相变增韧的t’相的形成,从而更有效地耗散裂纹尖端的应力。

最终,所有配方优化的效果,都必须通过严谨的性能表征来验证。热膨胀曲线分析,正是评判稳定化成功与否的“金标准”。

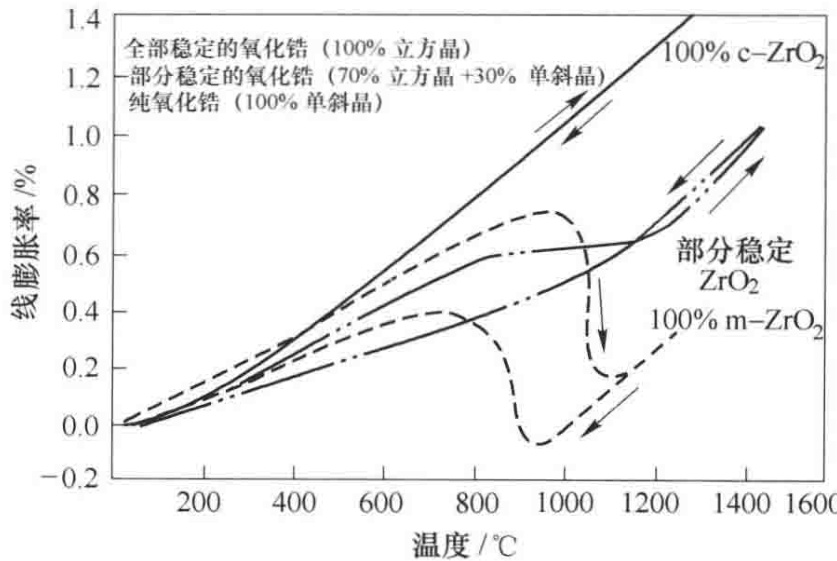

图1 各种ZrO2的典型热膨胀曲线

上图清晰地展示了不同稳定化处理后ZrO2的热膨胀行为。一条理想的曲线应当是平滑、无拐点的直线,代表着材料在升温和降温过程中没有发生剧烈的体积突变。曲线中任何明显的拐点或滞回环都直接暴露了稳定化不充分或存在亚稳相的问题。要获得一张信噪比高、结果可靠的图谱,对样品制备、升温速率控制及设备精度都有极高要求。这正是专业检测实验室的核心价值所在。

精工博研测试技术(河南)有限公司(原郑州三磨所国家磨料磨具质量检验检测中心),专业的权威第三方检测机构,专业检测材料热性能分析央企背景,可靠准确。欢迎沟通交流,电话19939716636

归根结底,氧化锆稳定剂的配比选择,是一场在材料韧性、高温强度、长期服役稳定性与制造成本之间进行的精密博弈。

首页

首页

检测领域

检测领域

服务项目

服务项目

咨询报价

咨询报价