在材料科学与工程领域,我们打交道的固态物质,其性能千差万别。一块石英坚硬稳定,而一块玻璃却在高温下逐渐软化。这背后,隐藏着物质内部最根本的结构逻辑:原子排列的有序与无序。理解晶体与非晶质体之间的界限,是预测、控制和优化材料性能的第一步。

所谓晶体,其核心在于内部质点(原子、离子或分子)在三维空间中呈现出严格的、周期性的重复排列。这种“长程有序”的结构,如同训练有素的仪仗队,整齐划一。反之,如果内部质点排列混乱无序,缺乏周期性,我们则称之为非晶质体,或无定形体。玻璃、塑料和树胶便是我们日常接触的典型非晶质材料。

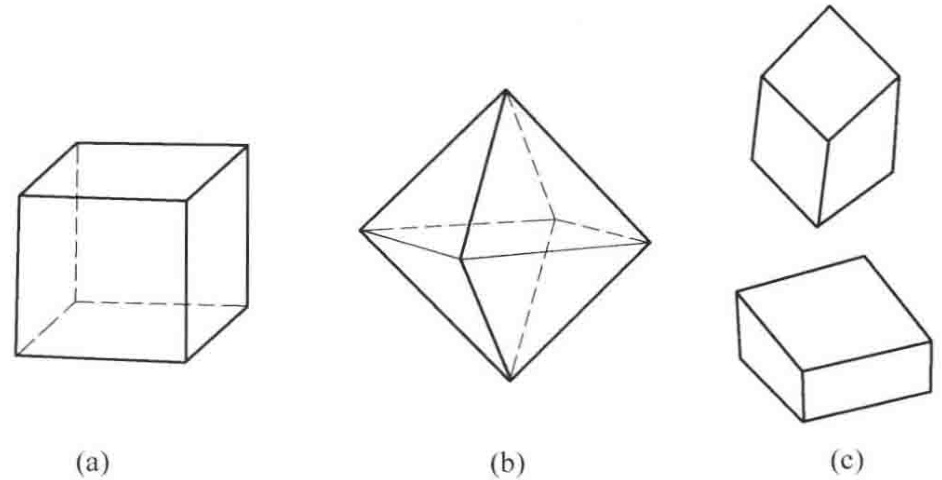

晶体内部的规整性,往往会直观地体现在其外形上。在理想的生长环境下,晶体常常自发形成规则的几何多面体。例如,食盐(氯化钠)倾向于形成立方体,尖晶石和磁铁矿则常呈现为八面体,而菱镁矿则为菱面体。这种肉眼可见的规则形态,正是其内部原子级秩序的宏观表达。

图1 晶体在理想条件下的典型外形:(a)立方体;(b)八面体;(c)菱面体

当然,现实中多数晶体由于生长空间受限或环境波动,未必能展现出完美的几何外形。对于一些微米甚至纳米级的晶体,如黏土矿物,其规则形态必须借助电子显微镜才能一窥究竟。例如,高岭石矿物在电镜下便呈现出典型的假六方片状结构,其尺寸通常小于2 μm。

图2 电子显微镜下的高岭石,呈现出规则的假六方片状

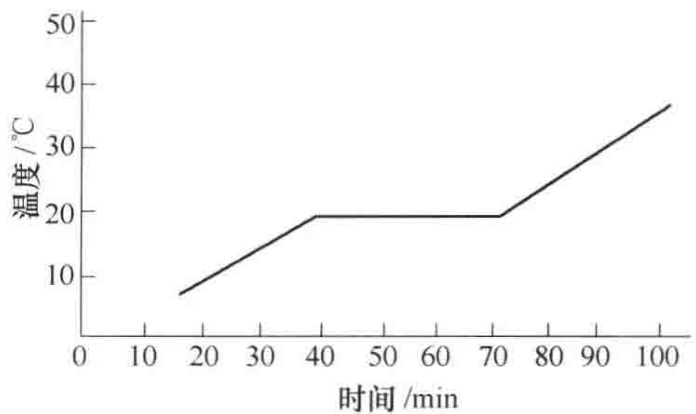

判断一块固体是晶体还是非晶质体,最可靠的手段之一是观察其加热熔化过程。

晶体拥有一个极其确定的熔点。以水冰为例,其熔点精确在0°C。对于耐火材料中的方镁石(MgO)和刚玉(α-Al2O3),这个值分别是2800°C和2050°C。当对晶体加热时,其温度会稳定上升,直到熔点。在熔点温度,晶体开始熔化,此时即使持续供热,其温度也会保持不变,形成一个“平台期”。所吸收的能量全部用于瓦解其规整的晶格结构,即相变潜热。待所有晶体完全转变为液体后,温度才会继续上升。

图3 晶体的加热曲线,在熔点处存在一个温度平台

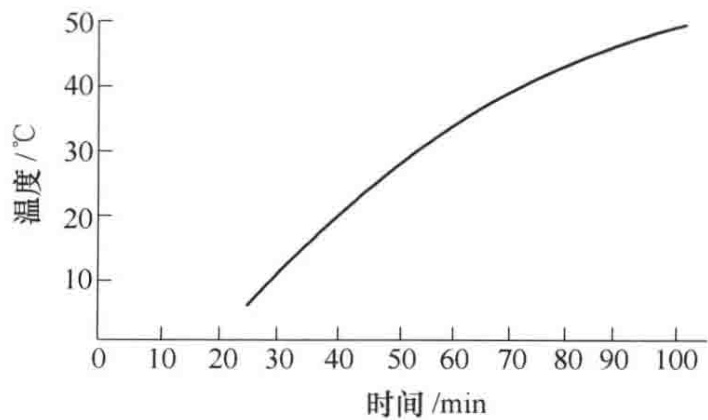

图4 非晶质体的加热曲线,温度连续上升,无固定熔点

相比之下,非晶质体没有固定的熔点。以玻璃为例,加热时它会经历一个从硬到软,再到黏稠流体的渐变过程,这个过程发生在一个较宽的温度区间内,我们称之为“软化范围”。其加热曲线是连续平滑上升的,不存在任何恒温平台。

这种热行为的巨大差异,对于材料加工和质量控制至关重要。精确测定材料的熔点、玻璃化转变温度等热力学参数,是评估其纯度、稳定性和适用性的核心环节。这正是专业检测实验室的核心价值所在。

精工博研测试技术(河南)有限公司(原郑州三磨所国家磨料磨具质量检验检测中心),专业的权威第三方检测机构,专业检测材料热性能分析央企背景,可靠准确。欢迎沟通交流,电话19939716636

内部结构的有序与否,还决定了材料物理性质的方向依赖性。

晶体表现出典型的各向异性。这意味着,在晶体的不同方向上,其物理性质(如力学强度、导热系数、折射率、弹性)是不同的。一个绝佳的例子是云母,它可以轻易地沿着其片状解理面剥离成极薄的薄片,但在垂直于该平面的方向上则难以断裂。这种特性,正是其层状原子排列在力学性质上的直接体现。

非晶质体则恰恰相反,由于其内部质点排列杂乱无章,在宏观上任何方向的统计平均效果都是一样的,因此表现出各向同性。例如,一块均匀的玻璃,无论你从哪个方向去测量它的折射率或热膨胀系数,得到的结果都是相同的。

值得一提的是,晶体与非晶质体在特定条件下可以相互转化。例如,含有放射性元素的锆石晶体,会因长期辐射导致晶格被破坏,逐渐转变为非晶质状态。反之,一些天然形成的火山玻璃,在漫长的地质年代中,也可能发生“脱玻化”,缓慢地转变为更加稳定的晶质体。

从本质上讲,根据内部质点间作用力的不同,晶体还可以进一步细分为离子晶体(如食盐)、原子晶体(如金刚石)、分子晶体(如冰)和金属晶体(如铁),它们的性质差异构成了材料世界的万千气象。归根结底,洞悉原子尺度的有序与无序,是驾驭材料宏观性能的根本。

首页

首页

检测领域

检测领域

服务项目

服务项目

咨询报价

咨询报价