在高性能耐火材料领域,蓝晶石向莫来石的转化是一个核心工艺环节。这一相变过程的控制水平,直接决定了最终产品的热机械性能。然而,并非所有蓝晶石原料都表现出一致的高温行为。不同产地的蓝晶石精矿,其内在化学指纹和物理特性千差万别,导致其莫来石化路径呈现出显著的复杂性和不确定性。那么,原料的产地、加工的粒度以及煅烧的温度,这三者究竟是如何协同调控莫来石的生成过程的?

为了揭示这一过程的内在规律,一项专题研究选取了来自河南桐柏(马1号)、江苏韩山(江2号)和河南隐山(河3号)三地的代表性蓝晶石精矿进行了系统性对比分析。

一切分析始于原料的化学构成。不同矿源的蓝晶石精矿,其主量和微量元素的差异是影响后续热行为的根本原因。

表1:不同产地蓝晶石精矿的化学成分 (%)

| 编号 | Al₂O₃ | SiO₂ | TiO₂ | Fe₂O₃ | CaO | MgO | K₂O | Na₂O | 灼减 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 马1号 (桐柏) | 59.94 | 37.34 | 0.76 | 0.91 | 0.11 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.84 |

| 江2号 (韩山) | 58.30 | 35.04 | 1.37 | 1.20 | 0.69 | 0.03 | 0.19 | 0.01 | 2.74 |

| 河3号 (隐山) | 60.59 | 33.98 | 1.22 | 0.28 | 0.35 | 0.04 | 0.47 | 0.08 | 2.88 |

从表中数据可以看出,河南隐山(河3号)的Al₂O₃含量最高,理论上具有最高的莫来石转化潜力。而江苏韩山(江2号)的Al₂O₃含量最低,但其TiO₂、Fe₂O₃等助熔杂质含量相对较高,这预示着其在较低温度下可能表现出更活跃的反应性。

研究人员将这三种精矿分别筛分成三种粒度等级(0.154 ~ 0.074 mm、0.074 ~ 0.054 mm、<0.054 mm),在150 MPa压力下成型,并在1100°C至1600°C的宽温区内进行煅烧(保温2小时),通过X射线衍射(XRD)进行物相分析。

表2:蓝晶石粒度、煅烧温度与莫来石转化的关系

| 编号 (产地) | 粒度/mm | 1100°C | 1200°C | 1300°C | 1350°C | 1400°C | 1450°C | 1500°C | 1600°C |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 马1号 (河南桐柏) | 0.154~0.074 | M-6 Ky | Ky M-9 | M-62 | M-63 | M-64 | M-65 | M-73 | |

| 0.074~0.054 | Ky M-7 | Ky M-13 | M-62 | M-63 | M-63 | M-64 | M-70 | ||

| <0.054 | Ky M-10 | M-14 Ky | M-64 | M-64 | M-67 | M-67 | M-68 | ||

| 江2号 (江苏沭阳) | 0.154~0.074 | Ky M-25 Cor | M-30 Ky,Cor | M-55 Cor | M-62 | M-70 | M-70 | M-75 | |

| 0.074~0.054 | Ky M-27 | M-40 Ky,Cor | M-60 | M-73 | M-77 | M-78 | M-77 | ||

| <0.054 | Ky M-30 | M-43 Ky,Cor | M-62 Cor | M-75 | M-76 | M-78 | M-76 | ||

| 河3号 (河南隐山) | 0.154~0.074 | Ky M-10 Cor | Ky M-19 Cor | M-61 Cor | M-65 | M-68 | M-70 | M-73 | |

| 0.074~0.054 | Ky M-15 Cor | M-26 Ky Cor | M-60 Cor | M-66 | M-67 | M-68 | M-77 | ||

| <0.054 | Ky M-14 Cor | M-34 Ky Cor | M-66 Cor | M-68 | M-68 | M-74 | M-72 |

注:Ky—蓝晶石, M—莫来石, Cor—刚玉。物相后的数字代表其含量百分比。

数据揭示了几个关键的转化节点:

转化的启动:莫来石化的起始温度因产地而异。河南桐柏的样品在1100°C时已检测到少量莫来石生成,而其他两地则在1200°C左右才开始转化。在1200°C、相同粒度(0.074 ~ 0.054 mm)下,江苏沭阳样品的莫来石含量(27%)显著高于河南桐柏(13%)和河南隐山(15%),这与其较高的助熔杂质含量吻合。

转化的加速:进入1300°C ~ 1350°C温区,反应显著加速。河南桐柏的蓝晶石在1300°C时莫来石生成量就已跃升至62%以上,表现出极高的反应活性。相比之下,江苏沭阳和河南隐山的样品则需要到1350°C才能达到60%以上的转化率。这清晰地表明,不同矿源的蓝晶石拥有不同的“最佳反应温区”。

粒度的影响:在同一产地和温度下,粒度越细,反应越充分。以河南隐山样品在1350°C的数据为例,随着粒度从0.154 ~ 0.074 mm减小至<0.054 mm,莫来石生成量从61%提升至66%。这是因为更细的颗粒提供了更大的比表面积,增加了反应接触点,从而加速了分解和重组过程。

表3:小于0.054mm(-300目)蓝晶石精矿烧结样物相定性分析

| 样号 | 1100°C | 1200°C | 1300°C | 1350°C | 1400°C | 1450°C | 1500°C |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 河3号 | Ky,M | Ky,M | Ky,M | Ky,M | M,Q | M,Ru | M,Cor |

| 江2号 | Ky,M Cor,Cris | M,Ky Cris,Cor | M,Cris Ru,Ky | M,Cris Ru(微) | M Ru(微) | M |

注:Ky—蓝晶石, M—莫来石, Cris—方石英, Cor—刚玉, Ru—金红石, Q—石英。矿物按含量多少排列。

对最细粒度粉末的进一步分析(表3)揭示了更丰富的相变细节。例如,江苏样品的物相中出现了方石英(Cris)和刚玉(Cor),这与原料中杂质的复杂反应路径有关。这种精细的物相演变分析对于理解材料最终的微观结构和性能至关重要。

理论上,这批Al₂O₃含量在58% ~ 61%的精矿,其莫来石转化率应在80% ~ 83%之间。但实际生成的莫来石量会低于理论值,因为Al₂O₃总量包含了精矿中其他含铝矿物(如云母)的贡献。

那么,蓝晶石何时才能算完全分解?结合光学显微镜观察,在1450°C时,虽然XRD已难以检测到蓝晶石,但其晶体“假象”依然存在。直到温度升至1500°C,这些母矿物的残影才完全消失,标志着莫来石化过程基本完成。因此,对于这批原料,其完全分解温度区间可以界定在1450°C ~ 1500°C。

在整个工艺中,煅烧温度和保温时间哪个更关键?

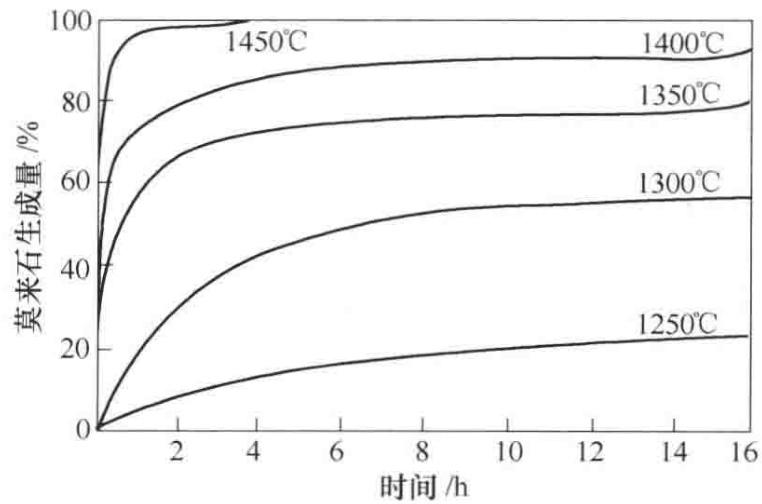

图1:煅烧温度和保温时间与莫来石生成量的关系

如图1所示,在1400°C时,莫来石生成量随时间变化的曲线斜率在初期非常陡峭,随后迅速趋于平缓。这意味着在达到某一温度后,大部分转化在短时间内就已经发生,单纯延长保温时间对提高转化率的贡献相当有限。这明确地告诉我们:在蓝晶石的分解动力学中,煅烧温度是占据绝对主导地位的控制因素。

这项研究揭示了蓝晶石莫来石化过程的高度敏感性和复杂性。原料产地的微小化学差异、加工粒度的选择以及煅烧制度的设定,每一个环节都深刻影响着最终的物相组成和材料性能。要实现稳定、可控的生产,对进厂原料进行精准的物相和热行为表征变得不可或缺。这正是专业检测实验室的核心价值所在。

精工博研测试技术(河南)有限公司(原郑州三磨所国家磨料磨具质量检验检测中心),专业的权威第三方检测机构,专业检测耐火原料物相分析、高温相变等项目。央企背景,可靠准确。欢迎沟通交流,电话19939716636

首页

首页

检测领域

检测领域

服务项目

服务项目

咨询报价

咨询报价