在微观尺度下,原子如何排列组合,构成了我们宏观世界中材料的万千形态与性能。理解这种排列的底层逻辑,是材料科学与工程的基石。一个极为有效且经典的简化模型,便是将原子视为等径的球体,探究它们如何以最高效的方式堆积在一起。

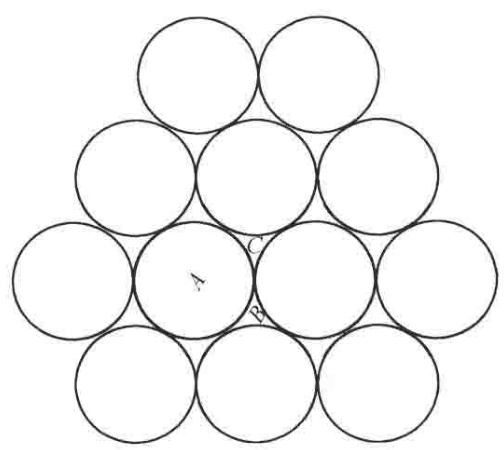

想象一下,在二维平面上铺展一层完美等大的钢珠。为了达到最紧密的状态,它们会自然形成一种六方密排的结构,每个球体都被六个邻居紧紧包围,如图1所示。仔细观察,这层球体之间会留下两种三角形的空隙:一种尖端朝上,我们称之为B位;另一种尖端朝下,称为C位。

图1 球体的平面密排

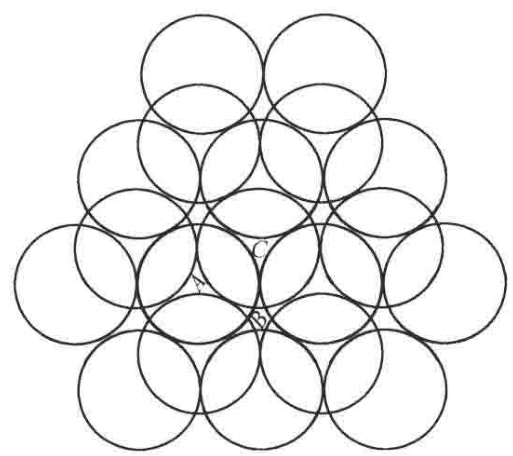

当堆叠第二层球体时,为了维持最紧密堆积,球体只能嵌入第一层留下的某一种三角空隙中——要么全部落在B位,要么全部落在C位。从几何上看,这两种选择并无本质区别,仅仅是旋转180°的镜像关系。我们不妨将第一层记为A层,第二层落在B位上,记为B层,如图2所示。

图2 在第一层基础上堆积第二层球体

真正的分歧点出现在堆积第三层时。此时,摆在第三层球体面前的有两种选择:

那么,这两种路径在微观结构上究竟带来了何种差异?

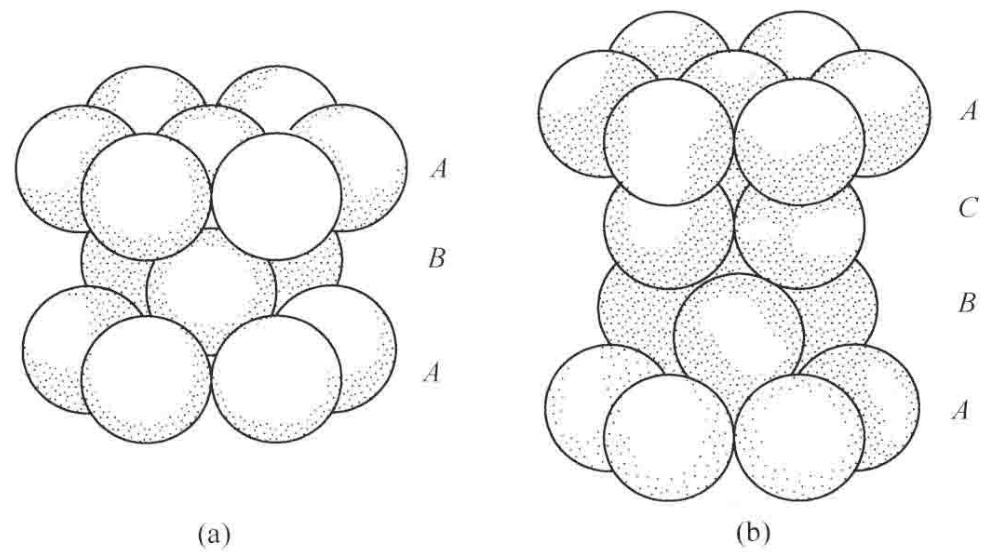

“ABA…”序列形成的晶体结构,对应着晶体学中的六方最密堆积(Hexagonal Close-Packed, HCP)。而“ABCABC…”序列则构成了立方最密堆积(Cubic Close-Packed, CCP),其晶胞实际上是一个**面心立方(Face-Centered Cubic, FCC)**格子。

图3 球体的最紧密堆积:(a)六方最紧密堆积(HCP);(b)立方最紧密堆积(CCP/FCC)

这两种堆积方式是自然界中最常见的。许多金属单质的晶体结构便遵循此道,例如石墨©、铍(Be)、镉(Cd)、钛(Ti)和锌(Zn)等呈现HCP结构;而铝(Al)、铜(Cu)、镍(Ni)、铅(Pb)和α-Fe等则为CCP结构。材料的堆积方式直接决定了其滑移系的数量和各向异性,进而深刻影响其塑性、延展性等力学性能。因此,精确测定材料的晶体结构,是进行材料性能预测和质量控制的第一步。

精工博研测试技术(河南)有限公司(原郑州三磨所国家磨料磨具质量检验检测中心),专业的权威第三方检测机构,专业检测晶体结构分析央企背景,可靠准确。欢迎沟通交流,电话19939716636

即便是“最紧密”的堆积,球体也无法填满100%的空间。通过计算可以得出,无论是HCP还是CCP结构,其空间利用率均为74.05%。这看似“浪费”的25.95%空间,并非毫无用处,反而构成了晶体结构中至关重要的部分——空隙。

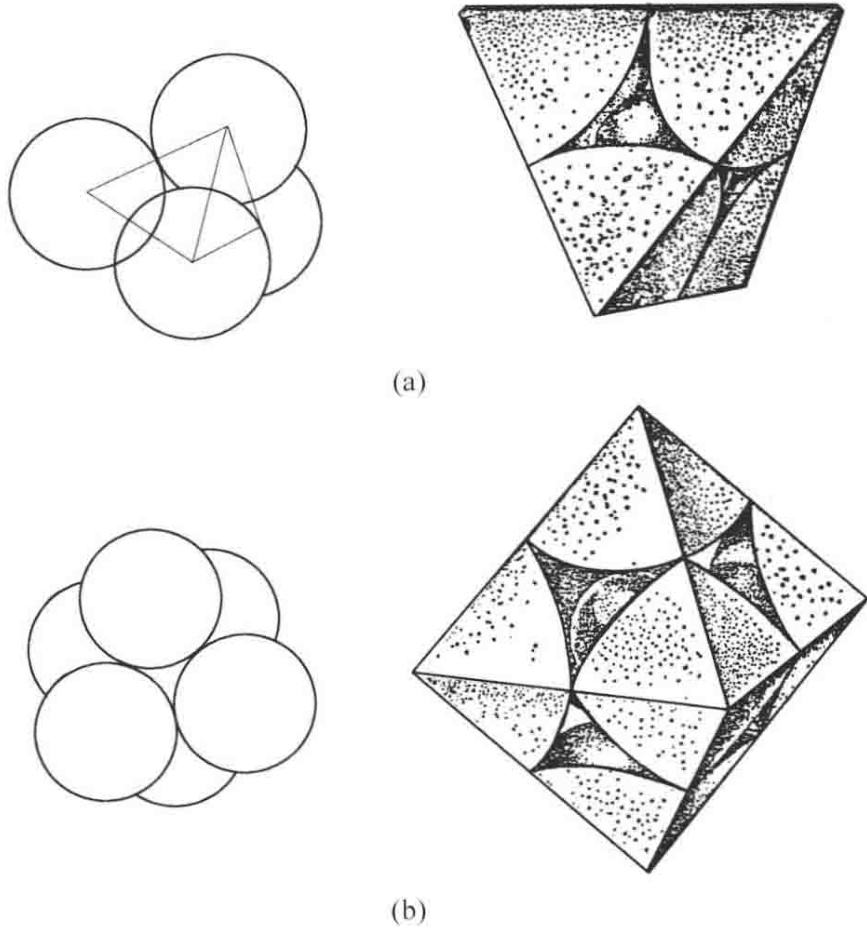

在最紧密堆积中,存在两种几何形态的空隙:四面体空隙和八面体空隙。

图4 空隙类型:(a)四面体空隙;(b)八面体空隙

四面体空隙:如图4(a)所示,它由四个相互接触的球体围成,这四个球体的中心恰好构成一个正四面体。这个空隙就藏身于四面体的中心。

八面体空隙:如图4(b)所示,它由六个球体围成。其中三个球在下层构成一个正三角形,另外三个球在上层构成一个与之错开60°的倒三角形。这六个球体的中心连线,构成一个正八面体的顶点。

这些空隙的数量与堆积球体的数量(n)之间存在着固定的比例关系:

从数量上看,四面体空隙是八面体空隙的两倍。但从空间大小来看,八面体空隙则要大于四面体空隙。这些空隙的存在,为合金元素的固溶、间隙原子的填充(如钢中的碳原子)以及离子在晶格中的扩散提供了必要场所,是理解材料扩散、相变和缺陷化学等行为的关键。在实际的材料研发或失效分析中,辨别这些微观结构特征并量化其影响,往往是解决问题的核心。

首页

首页

检测领域

检测领域

服务项目

服务项目

咨询报价

咨询报价