材料的宏观性能,其根源深藏于微观结构之中。然而,要精确洞察这份微观世界的真实面貌,我们面临一个根本性的挑战:如何从有限的观测维度,重构出完整的三维空间信息?

传统的显微分析,无论是依赖光学显微镜还是扫描电镜(SEM)对抛光后的显微光片进行观察,其本质都是在解读一个二维切面。这就像试图通过一张张CT扫描切片来理解一个复杂器官的完整形态,需要研究者凭借经验和空间想象力,将无数个平面拼图“脑补”成一个立体构型。透射电镜(TEM)虽然能观察厚度小于30μm的薄片,在有限的Z轴空间内展现微小晶体的三维轮廓,但其较低的分辨率和极短的焦深,又使其难以捕捉精细的相界细节。为了更清晰地观察晶体间的结合状态,研究人员不得不将样品磨制成10至20μm的超薄片。

然而,真正的突破口在于转换观测思路。对于某些特定材料体系,选择恰当的制样与观察方法,能够直接捕获令人惊叹的立体图像。

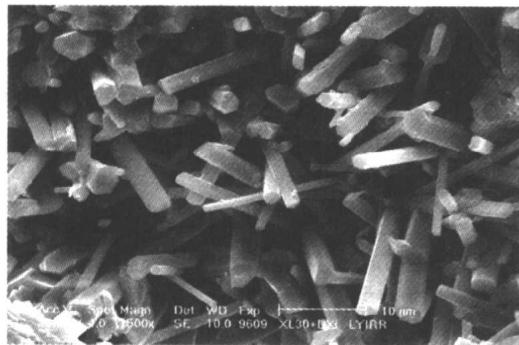

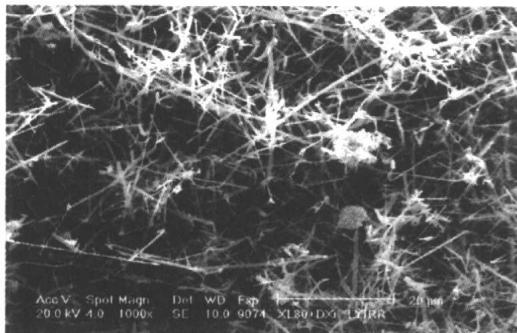

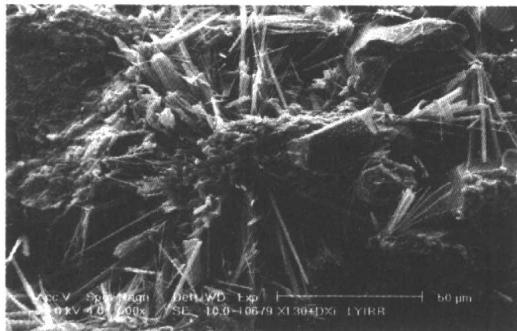

以Sialon或Si3N4结合的SiC复合材料为例,在抛光面上,我们无法窥见其结合相的真实三维形态。但是,一旦我们将视角转向材料的断口,利用扫描电镜进行分析,一幅全新的景象便豁然开朗。在断口试样的孔洞内部,能够直接观察到Sialon自发形成的、规整的六方柱状晶体,或是纤维状的Si3N4晶体,它们的真实生长形态被完整地保留了下来。

图3-1 Sialon结合SiC材料中,自形发育的六方柱状Sialon

图3-2 Si3N4结合SiC材料中,孔洞内的纤维状Si3N4晶体

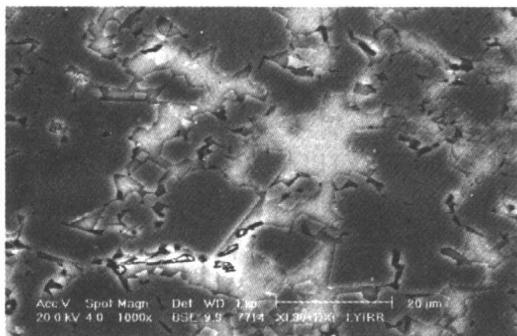

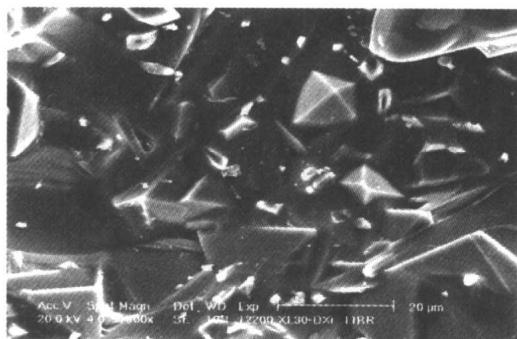

这种视角的转换带来了截然不同的认知。再比如,对于MgO-Al2O3或MgO-Cr2O3体系的耐火材料,其生成的尖晶石相在二维光片下呈现为普通的多边形颗粒。但通过SEM观察断口,我们能清晰地看到从基体中析出的、具有完美八面体构型的尖晶石晶体。这种直观的三维形貌数据,对于理解材料的生成机理和性能至关重要。同样,SEM还能捕捉到一些动态过程的产物,例如在铜转炉使用后的镁铬砖中,可以观察到由气相反应生成的、呈放射状排列的针状或棒状硫酸盐(主要为MgSO4),这些精细结构是传统光片分析难以揭示的。

图3-3 MA尖晶石八面体的2D切面

图3-4 MA尖晶石八面体的3D形貌

图3-5 呈放射状排列的针状或棒状硫酸盐的显微结构

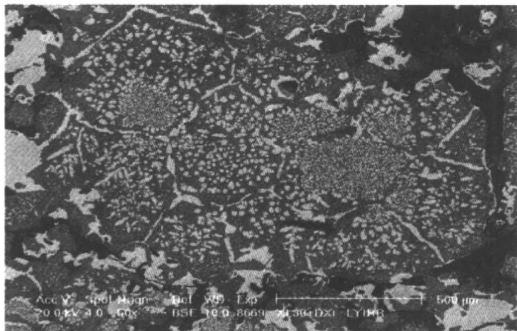

除了形貌观察,显微分析的另一大任务是物相区分与成分解析。反射光显微镜对于反射率差异显著的相间结构、固溶体脱溶现象以及浓度梯度互扩散等,能提供良好的衬度。扫描电镜的背散射电子像(BSE)同样能清晰地展示这些现象,并且具备一项无可比拟的优势——进行微区成分的精确分析(EDS/EDX)。例如,在电熔镁铬颗粒中,SEM不仅能看到方镁石基晶内弥散分布的粒状二次尖晶石脱溶相,还能观察到填充在晶界处的薄膜状尖晶石,并能随时对这些微区的化学成分进行确认。

图3-6 方镁石基晶内含大量粒状二次尖晶石脱溶相以及晶间填充薄膜状尖晶石的显微结构

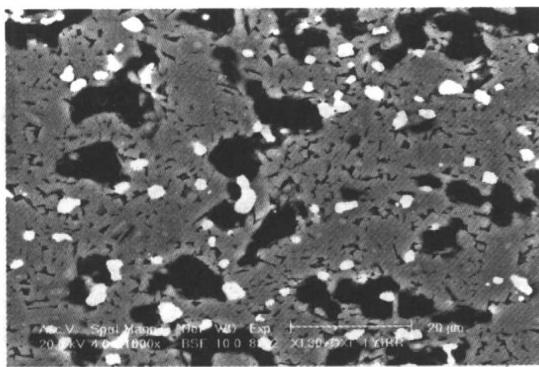

在复杂的陶瓷基复合材料质量测试中,SEM的综合分析能力更是体现得淋漓尽致。下图的陶瓷辊棒基质显微结构中,SEM清晰地分辨出五个物相:作为连续骨架的自形柱状莫来石(液相析晶形成)、被腐蚀掉后留下空隙的少量玻璃相、包裹在晶体内部的微粒状残存刚玉、亮白色的ZrO2弥散颗粒以及黑色的气孔。这种集形貌、衬度与成分分析于一体的能力,为高端陶瓷材料的性能检测与失效分析提供了强有力的证据。

图3-7 陶瓷辊棒基质的显微结构

那么,是否意味着扫描电镜可以完全取代光学显微镜?答案是否定的。在显微结构分析的实践中,二者是相辅相成、互为补充的战略伙伴。SEM的优势在于断口的三维形貌重构和微区成分的精准标定。而光学显微镜,尤其在某些特定领域,拥有其不可替代的价值。例如,在分析硅石、生矾土等耐火原料,以及硅砖、含碳制品时,光学显微镜依然是主力。特别是对于含碳材料中结合剂残碳的分布状态、结合形式乃至石墨化程度的精细分析,扫描电镜几乎无能为力,必须依赖偏光显微镜等光学手段。

因此,一份真正深刻的材料显微结构分析报告,往往不是单一技术的独白,而是多种检测手段的协同合奏。获取精确、可靠且全面的微观结构数据,是进行材料研发、质量控制和工艺优化的基石。

精工博研测试技术(河南)有限公司(原郑州三磨所国家磨料磨具质量检验检测中心),专业的权威第三方检测机构,央企背景,可靠准确。欢迎沟通交流,电话19939716636

首页

首页

检测领域

检测领域

服务项目

服务项目

咨询报价

咨询报价